Pour venger la mort de son enfant, un homme se met à la recherche du chauffard qui l’a percuté sur une petite route de Bretagne. Il est déterminé, il le recherche pour le tuer et n’a pas l’intention d’abandonner avant de l’avoir trouvé…

Pour venger la mort de son enfant, un homme se met à la recherche du chauffard qui l’a percuté sur une petite route de Bretagne. Il est déterminé, il le recherche pour le tuer et n’a pas l’intention d’abandonner avant de l’avoir trouvé…

Que la bête meure est au départ un roman de Nicholas Blake (1) paru en 1938. L’adaptation est signée Claude Chabrol et Paul Gégauff. C’est un film intense où Chabrol approche la perfection. Cela lui a valu d’être comparé à Hitchcock et à Fritz Lang, le premier pour l’habileté dans le dosage des éléments qui génère une tension croissante et le second pour le portrait du Mal et pour la réflexion induite sur la culpabilité. La détermination froide de son justicier et l’animalité de la « bête » qu’il va débusquer forment un antagonisme absolu. L’être abject personnifié par Jean Yanne symbolise aussi un style de vie archaïque ; il accumule tout ce qu’il y a de plus détestable. On aimerait pouvoir parler de caricature mais, hélas, ce n’en est pas vraiment une. Par sa réflexion sur les traits du caractère humain, par les sentiments contradictoires qu’il génère en nous, Que la bête meure va plus loin que la simple critique de la bourgeoise poujadiste de province dans laquelle on cantonne trop souvent Claude Chabrol ; les pulsions parricides du fils lui donneraient même un petit air de tragédie grecque…

Elle: ![]()

Lui : ![]()

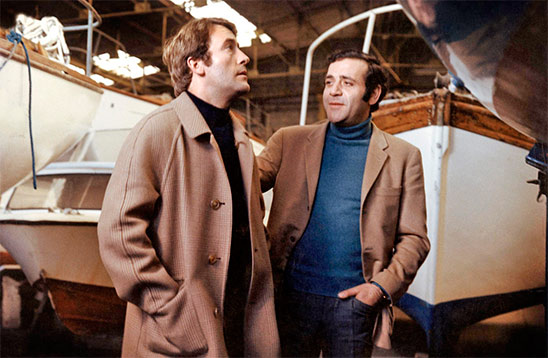

Acteurs: Michel Duchaussoy, Caroline Cellier, Jean Yanne

Voir la fiche du film et la filmographie de Claude Chabrol sur le site IMDB.

Voir les autres films de Claude Chabrol chroniqués sur ce blog…

Voir les livres sur Claude Chabrol…

Remarque :

* L’inspecteur de police est interprété par Maurice Pialat, l’une de ses rares apparitions en tant qu’acteur. Pialat venait de réaliser son premier long métrage, L’Enfance nue, l’année précédente.

(1) Nicholas Blake est le pseudonyme du poète britannique Cecil Day-Lewis (le père de l’acteur Daniel Day-Lewis). Il a écrit une vingtaine de romans policiers entre 1935 et 1968 sous ce pseudonyme.

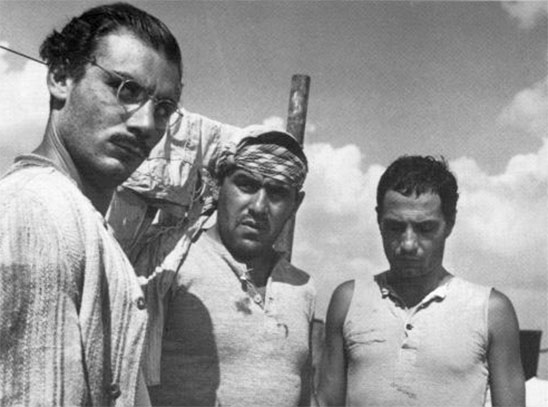

Caroline Cellier et Michel Duchaussoy dans Que la bête meure de Claude Chabrol.

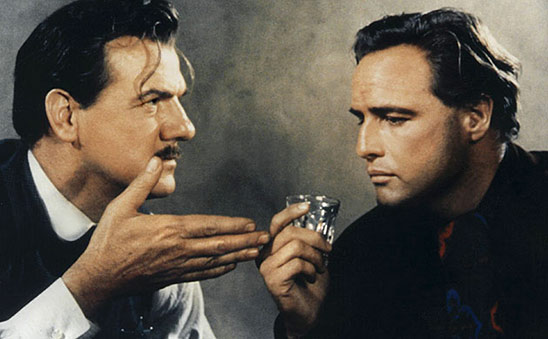

Michel Duchaussoy et Jean Yanne dans Que la bête meure de Claude Chabrol.

Précédente adaptation :

La bestia debe morir (1952), film argentin de Román Viñoly Barreto.