Dans un futur proche, la Terre connaît une grave crise alimentaire. Cooper, un ancien pilote de la NASA, devenu agriculteur par nécessité, découvre grâce à l’intervention d’une intelligence extérieure inconnue l’existence d’un centre de recherches secret. Leur but est d’envoyer des humains chercher une planète à coloniser pour assurer la survie de l’espèce humaine… Interstellar est un film de science-fiction où la physique tient une place d’importance. C’est une belle extrapolation de différentes théories et spéculations scientifiques sur la nature de l’espace, du temps et de la gravité. Kip Thorne a été consultant sur le projet. Kip Thorne est un physicien théoricien américain connu pour être non seulement un grand vulgarisateur de la relativité générale mais aussi pour ses recherches. Il est par exemple un grand défenseur de la possibilité d’existence des fameux « trous de vers » (wormholes) imaginés par Einstein et bien connus des amateurs de science-fiction. Sans parler du mysticisme sous-jacent, le film n’est pas sans incohérences qui peuvent même paraître des absurdités. La volonté de pimenter le récit en est certainement la cause ; l’insertion du personnage interprété par Matt Damon relève sans doute de la même démarche (on est là proche du grand guignol…) Mais il y a tout de même suffisamment de bases pour que le film soit à classer dans les films de science-fiction les plus proches de la science, noble famille où 2001 trône en maître. Les représentations (d’un trou de ver, d’un trou noir, d’un espace à plus de trois dimensions) et les réflexions/extrapolations sur la gravitation et le temps qu’il nous propose sont plus qu’intéressantes.

Dans un futur proche, la Terre connaît une grave crise alimentaire. Cooper, un ancien pilote de la NASA, devenu agriculteur par nécessité, découvre grâce à l’intervention d’une intelligence extérieure inconnue l’existence d’un centre de recherches secret. Leur but est d’envoyer des humains chercher une planète à coloniser pour assurer la survie de l’espèce humaine… Interstellar est un film de science-fiction où la physique tient une place d’importance. C’est une belle extrapolation de différentes théories et spéculations scientifiques sur la nature de l’espace, du temps et de la gravité. Kip Thorne a été consultant sur le projet. Kip Thorne est un physicien théoricien américain connu pour être non seulement un grand vulgarisateur de la relativité générale mais aussi pour ses recherches. Il est par exemple un grand défenseur de la possibilité d’existence des fameux « trous de vers » (wormholes) imaginés par Einstein et bien connus des amateurs de science-fiction. Sans parler du mysticisme sous-jacent, le film n’est pas sans incohérences qui peuvent même paraître des absurdités. La volonté de pimenter le récit en est certainement la cause ; l’insertion du personnage interprété par Matt Damon relève sans doute de la même démarche (on est là proche du grand guignol…) Mais il y a tout de même suffisamment de bases pour que le film soit à classer dans les films de science-fiction les plus proches de la science, noble famille où 2001 trône en maître. Les représentations (d’un trou de ver, d’un trou noir, d’un espace à plus de trois dimensions) et les réflexions/extrapolations sur la gravitation et le temps qu’il nous propose sont plus qu’intéressantes.

Elle: –

Lui : ![]()

Acteurs: Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Michael Caine, Jessica Chastain, Matt Damon, Ellen Burstyn

Voir la fiche du film et la filmographie de Christopher Nolan sur le site IMDB.

Voir les autres films de Christopher Nolan chroniqués sur ce blog…

Voir les livres sur Interstellar…

Anne Hathaway et Matthew McConaughey dans Interstellar de Christopher Nolan.

Il peut sembler assez absurde d’envisager aller vivre sur une planète si proche d’un trou noir (à moins d’être grand amateur de barbecue) …

… mais le plus intéressant ici est la représentation du trou noir : Kip Thorne aurait fourni aux animateurs une série d’équations complexes qui ont été introduites dans le logiciel de modélisation. Selon la production, le résultat aurait sidéré le chercheur. Cette représentation d’un trou noir (plus exactement de la déformation de l’espace qui l’entoure) pourrait en effet être la plus réaliste qui soit. Le physicien Jean-Pierre Luminet a toutefois fait remarquer que cette représentation ne tient pas compte de l’effet Doppler : la partie la plus proche de nous s’éloigne rapidement alors que la partie la plus éloignée se rapproche de nous ce qui devrait donner d’importantes différences de luminosité et de couleur.

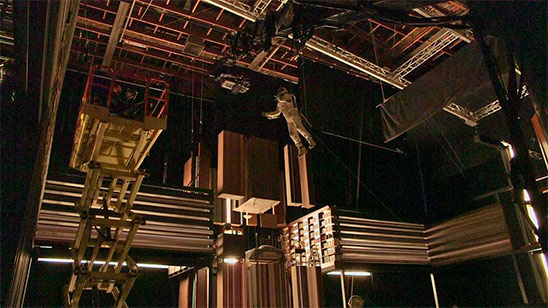

Pas facile de représenter un cube à quatre dimensions (on appelle cela un tesseract)… Plutôt que d’utiliser uniquement des images de synthèse, Christopher Nolan a opté pour la construction d’un gigantesque décor, ce qui donne une indéniable « consistance » à l’ensemble. Le résultat est très intéressant, et bien entendu très déroutant. (Photo de tournage)