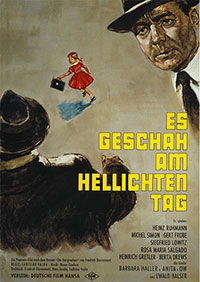

Titre original : « Es geschah am hellichten Tag »

Dans le canton de Zurich en Suisse, un colporteur découvre le cadavre d’une fillette. Il est immédiatement soupçonné d’être coupable du meurtre mais tel n’est pas l’avis de l’officier de police Matthäi. Hélas, celui-ci doit partir le lendemain pour un poste lointain de fin de carrière… Es geschah am hellichten Tag est un film helvetico-hispano-allemand assez rare, réalisé par Ladislao Vajda, cinéaste d’origine austro-hongroise qui fit sa carrière dans plusieurs pays dont l’Espagne franquiste. Ce film semble être l’un des plus remarquables de sa filmographie. Il réunit un bon plateau d’acteurs avec Heinz Rühmann, alors l’un des acteurs les plus connus outre-Rhin, et Michel Simon qui joue non-doublé en allemand. La prestation la plus étonnante est toutefois celle de Gert Fröbe, acteur alors habitué aux seconds rôles, qui crée un personnage vraiment inquiétant. L’histoire peut paraître assez classique à nos yeux modernes mais le récit s’attache à décrire tout le processus de raisonnement du policier : nous « savons » dès le début que le colporteur n’est pas le coupable, celui-ci nous est clairement désigné par la suite bien avant que l’inspecteur ne le trouve. Le suspense réside donc dans la façon de le débusquer. A noter que, pour ce faire, le policier n’hésite pas à employer des méthodes peu orthodoxes. La réalisation est sans doute un peu terne mais le film vaut la peine d’être découvert.

Dans le canton de Zurich en Suisse, un colporteur découvre le cadavre d’une fillette. Il est immédiatement soupçonné d’être coupable du meurtre mais tel n’est pas l’avis de l’officier de police Matthäi. Hélas, celui-ci doit partir le lendemain pour un poste lointain de fin de carrière… Es geschah am hellichten Tag est un film helvetico-hispano-allemand assez rare, réalisé par Ladislao Vajda, cinéaste d’origine austro-hongroise qui fit sa carrière dans plusieurs pays dont l’Espagne franquiste. Ce film semble être l’un des plus remarquables de sa filmographie. Il réunit un bon plateau d’acteurs avec Heinz Rühmann, alors l’un des acteurs les plus connus outre-Rhin, et Michel Simon qui joue non-doublé en allemand. La prestation la plus étonnante est toutefois celle de Gert Fröbe, acteur alors habitué aux seconds rôles, qui crée un personnage vraiment inquiétant. L’histoire peut paraître assez classique à nos yeux modernes mais le récit s’attache à décrire tout le processus de raisonnement du policier : nous « savons » dès le début que le colporteur n’est pas le coupable, celui-ci nous est clairement désigné par la suite bien avant que l’inspecteur ne le trouve. Le suspense réside donc dans la façon de le débusquer. A noter que, pour ce faire, le policier n’hésite pas à employer des méthodes peu orthodoxes. La réalisation est sans doute un peu terne mais le film vaut la peine d’être découvert.

Elle: –

Lui : ![]()

Acteurs: Heinz Rühmann, Siegfried Lowitz, Michel Simon, Gert Fröbe

Voir la fiche du film et la filmographie de Ladislao Vajda sur le site IMDB.

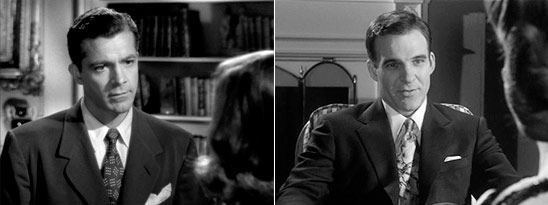

Sigfrit Steiner, Heinz Rühmann, Michel Simon et Siegfried Lowitz dans Ça s’est passé en plein jour de Ladislao Vajda.

María Rosa Salgado et Heinz Rühmann dans Ça s’est passé en plein jour de Ladislao Vajda.

Remarques :

* L’histoire est un scénario original écrit par Friedrich Dürrenmatt, Hans Jacoby et Ladislao Vajda.

Friedrich Dürrenmatt en tirera un roman policier La Promesse après la sortie du film. Ce roman policier sera adapté au cinéma presqu’un demi-siècle plus tard :

The Pledge (2001) de Sean Penn avec Jack Nicholson.

* C’est en voyant Gert Fröbe dans Es geschah am hellichten Tag que les producteurs de la série James Bond eurent l’idée de le faire jouer le rôle du vilain dans Goldfinger (1964). Gert Fröbe sera également particulièrement remarquable dans le film de Fritz Lang Le Diabolique docteur Mabuse (1960).

Gert Fröbe dans Ça s’est passé en plein jour de Ladislao Vajda.