Titre original : « Taiheiyô hitoribocchi »

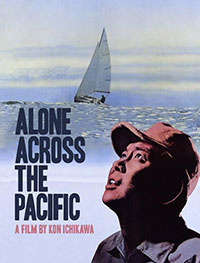

Par une nuit noire, dans le port d’Osaka, le jeune Kenichi Horie lèvre l’ancre clandestinement. Avec son petit voilier de 6 mètres, il veut traverser l’océan à la voile et atteindre San Francisco… Seul sur l’océan pacifique est le récit d’une histoire vraie, il est basé sur le livre du navigateur (1). Si l’idée d’accompagner un homme solitaire sur son bateau peut engendrer quelques craintes à priori, l’histoire est finalement intéressante, Ichikawa parvenant parfaitement à rendre son personnage attachant. Pourtant les flashbacks qui entrecoupent le récit de son périple montre un jeune homme plutôt égoïste et asocial (le seul être auquel il tient vraiment finalement est son chien), le portrait n’allant d’ailleurs pas trop en profondeur, restant sur l’absence de compréhension entre lui et son père, mais n’explique qu’incomplètement comment sa passion est devenu une obsession. Par ses ruptures de rythme, Ichikawa évite toute monotonie et glisse même de petites notes d’humour qui relève l’ensemble. Seul sur l’océan pacifique fait sans aucun doute partie des films plus légers de Kon Ichikawa mais relate de belle façon cette aventure hors du commun.

Par une nuit noire, dans le port d’Osaka, le jeune Kenichi Horie lèvre l’ancre clandestinement. Avec son petit voilier de 6 mètres, il veut traverser l’océan à la voile et atteindre San Francisco… Seul sur l’océan pacifique est le récit d’une histoire vraie, il est basé sur le livre du navigateur (1). Si l’idée d’accompagner un homme solitaire sur son bateau peut engendrer quelques craintes à priori, l’histoire est finalement intéressante, Ichikawa parvenant parfaitement à rendre son personnage attachant. Pourtant les flashbacks qui entrecoupent le récit de son périple montre un jeune homme plutôt égoïste et asocial (le seul être auquel il tient vraiment finalement est son chien), le portrait n’allant d’ailleurs pas trop en profondeur, restant sur l’absence de compréhension entre lui et son père, mais n’explique qu’incomplètement comment sa passion est devenu une obsession. Par ses ruptures de rythme, Ichikawa évite toute monotonie et glisse même de petites notes d’humour qui relève l’ensemble. Seul sur l’océan pacifique fait sans aucun doute partie des films plus légers de Kon Ichikawa mais relate de belle façon cette aventure hors du commun.

Elle: –

Lui : ![]()

Acteurs: Yûjirô Ishihara, Masayuki Mori, Kinuyo Tanaka

Voir la fiche du film et la filmographie de Kon Ichikawa sur le site IMDB.

Voir les autres films de Kon Ichikawa chroniqués sur ce blog…

(1) A l’âge de 23 ans, Kenichi Horie a été le premier japonais à effectuer la traversée du Pacifique à la voile en solitaire en 1962. Son bateau de 5m80 est aujourd’hui exposé au San Francisco Maritime Museum. Après cet exploit, Kenichi Horie a continué à naviguer et a fait de nombreuses traversées à la voile, sur des bateaux fonctionnant à l’énergie solaire ou, plus récemment en 2008, à l’énergie des vagues.