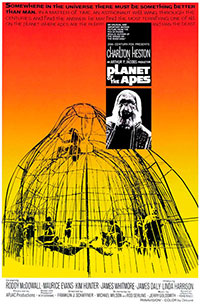

Titre original : « Planet of the Apes »

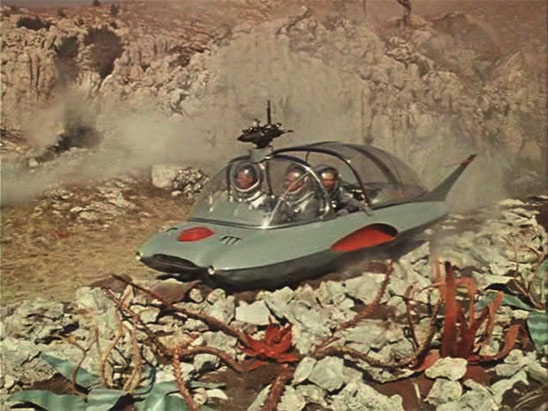

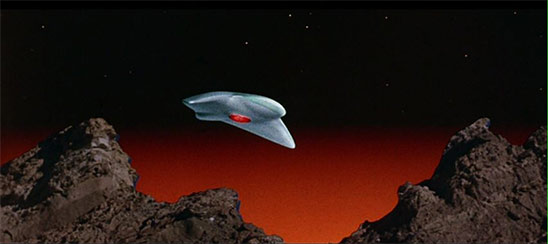

Parti en 1972, un vaisseau spatial emporte ses quatre membres d’équipage à une vitesse proche de celle de la lumière. Au terme d’un voyage de 18 mois, équivalent à 2000 années terrestres (selon la théorie de la relativité restreinte), ils atterrissent en catastrophe sur une mystérieuse planète, au cœur d’une région désertique. Ils vont découvrir que ce monde est peuplé d’hommes primitifs dominés par une race de singes très évolués… Adapté du roman de Pierre Boulle, La Planète des singes est l’un des films de science-fiction les plus célèbres. Il est hélas souvent réduit à sa dernière scène, un puissant twist final qui donne un sens différent à tout ce qui le précède, mais le film est en réalité bien plus riche. Procédant par inversion des situations, La Planète des singes est une inépuisable source de réflexions philosophiques. Il aborde un nombre impressionnant de thèmes différents : le racisme, la place de la science, le rôle de la religion, la nature de l’homme, les chasses aux sorcières, la vivisection et il nous alerte sur les dangers de la prolifération des armes (nous sommes alors en pleine Guerre froide). Les studios ne croyaient guère dans le projet et le budget fut donc limité, réduisant la ville des singes à un petit village (inspiré de Gaudí). L’utilisation habile de décors naturels et les maquillages élaborés donnent beaucoup de force au film. Son impact visuel est puissant. Le succès fut important ce qui poussa Hollywood à faire de multiples suites, pas toujours avec bonheur…

Parti en 1972, un vaisseau spatial emporte ses quatre membres d’équipage à une vitesse proche de celle de la lumière. Au terme d’un voyage de 18 mois, équivalent à 2000 années terrestres (selon la théorie de la relativité restreinte), ils atterrissent en catastrophe sur une mystérieuse planète, au cœur d’une région désertique. Ils vont découvrir que ce monde est peuplé d’hommes primitifs dominés par une race de singes très évolués… Adapté du roman de Pierre Boulle, La Planète des singes est l’un des films de science-fiction les plus célèbres. Il est hélas souvent réduit à sa dernière scène, un puissant twist final qui donne un sens différent à tout ce qui le précède, mais le film est en réalité bien plus riche. Procédant par inversion des situations, La Planète des singes est une inépuisable source de réflexions philosophiques. Il aborde un nombre impressionnant de thèmes différents : le racisme, la place de la science, le rôle de la religion, la nature de l’homme, les chasses aux sorcières, la vivisection et il nous alerte sur les dangers de la prolifération des armes (nous sommes alors en pleine Guerre froide). Les studios ne croyaient guère dans le projet et le budget fut donc limité, réduisant la ville des singes à un petit village (inspiré de Gaudí). L’utilisation habile de décors naturels et les maquillages élaborés donnent beaucoup de force au film. Son impact visuel est puissant. Le succès fut important ce qui poussa Hollywood à faire de multiples suites, pas toujours avec bonheur…

Elle: ![]()

Lui : ![]()

Acteurs: Charlton Heston, Roddy McDowall, Kim Hunter, Maurice Evans, Linda Harrison

Voir la fiche du film et la filmographie de Franklin J. Schaffner sur le site IMDB.

Voir les livres sur la Planète des singes…

Remarques :

* L’adaptation du roman de Pierre Boulle a été écrite par Rod Serling, le créateur de La Quatrième Dimension, et Michael Wilson.

* Le scénariste Michael Wilson a été victime du maccarthysme : il est passé devant le House Un-American Activities Committee avnt d’être inscrit en 1951 sur la liste noire de Hollywood. C’est lui qui a eu l’idée d’ajouter la scène de simulacre de procès.

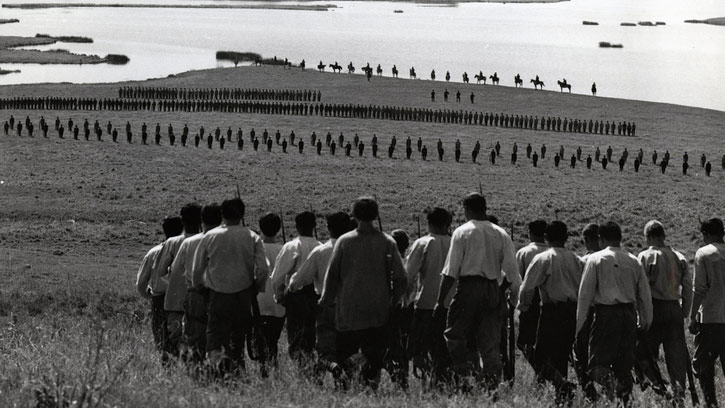

Scène de fin de chasse dans La Planète des singes de Franklin J. Schaffner.

Charlton Heston, Linda Harrison, Kim Hunter, Roddy McDowall et Lou Wagner dans La Planète des singes de Franklin J. Schaffner.

L’homme en captivité dans La Planète des singes de Franklin J. Schaffner.

Tous les films :

A) Cinq films de 1968 à 1973 :

La Planète des singes (Planet of the Apes) (1968) de Franklin J. Schaffner

Le Secret de la planète des singes (Beneath the Planet of the Apes) (1970) de Ted Post

Les Évadés de la planète des singes (Escape From the Planet of the Apes) (1971) de Don Taylor

La Conquête de la planète des singes (Conquest of the Planet of the Apes) (1972) de J. Lee Thompson

La Bataille de la planète des singes (Battle for the Planet of the Apes) (1973) de J. Lee Thompson.

B) Nouvelle adaptation du roman :

La Planète des singes (Planet of the Apes) (2001) de Tim Burton.

C) Série « Reboot » :

La Planète des singes : Les Origines (Rise of the Planet of the Apes) (2011) de Rupert Wyatt

La Planète des singes : L’Affrontement (Dawn of the Planet of the Apes) (2014) de Matt Reeves

La Planète des singes : Suprématie (War for the Planet of the Apes) (2017) de Matt Reeves.

La Planète des singes : Le Nouveau Royaume (Kingdom of the Planet of Apes) (2024) de Wes Ball

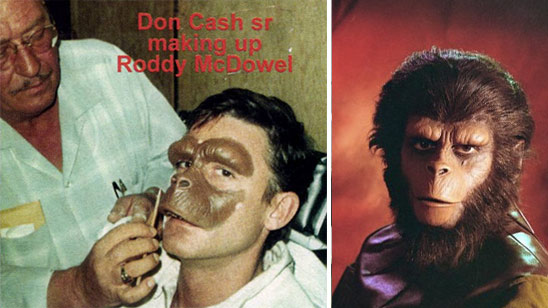

Roddy McDowall en pleine séance de maquillage (4h30 tous les jours) pour La Planète des singes de Franklin J. Schaffner.

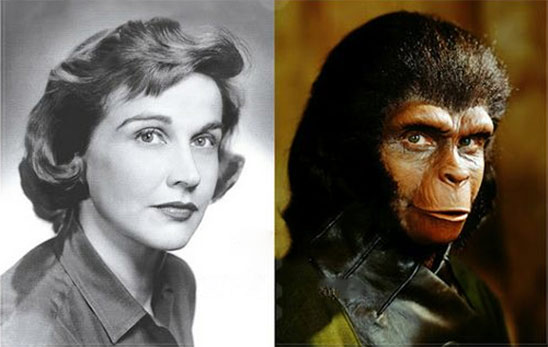

Kim Hunter, avant et après maquillage pour La Planète des singes de Franklin J. Schaffner.