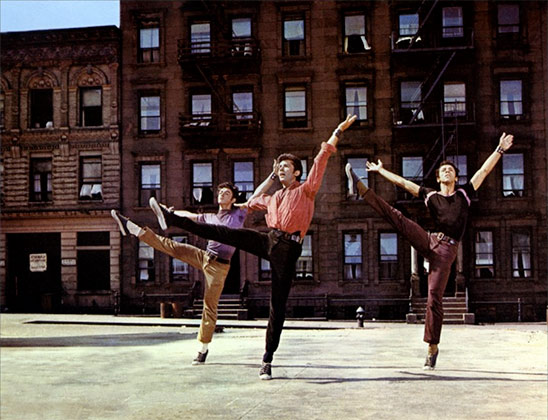

A New York, dans le West Side, deux bandes rivales s’affrontent : l’une est formée de jeunes américains d’origine polonaise, l’autre de jeunes immigrés portoricains. Un garçon de la première bande s’éprend d’une jeune fille de la seconde… West Side Story est l’un des films les plus connus de toute l’histoire du cinéma, un chef d’oeuvre dit-on qui « a dépoussiéré la comédie musicale ». Cette transposition du thème shakespearien de Roméo et Juliette au monde moderne de la guerre des gangs avait d’abord existé sur les planches en 1957 avant d’être porté à l’écran par Robert Wise et le chorégraphe Jerome Robbins. C’est un film très inégal. Le meilleur est incontestablement du côté de la danse avec une formidable expression de la violence par le mouvement, dans des chorégraphies d’une extrême vivacité. Deux séquences sont absolument exceptionnelles: la scène d’ouverture avec la mise en place des deux bandes et la scène emblématique du film, le ballet « America » sur le toit. Dans le meilleur, il faut également citer la belle photographie et l’utilisation du Technicolor et le très beau générique de fin signé Saul Bass. Hélas, il y a tout le reste : une histoire larmoyante, de nombreuses scènes qui semblent interminables, de nombreux acteurs jouant fort mal (à leur décharge, précisons qu’ils ont été recrutés pour leurs talents de danseur). Le propos est pavé de bonnes intentions, dénoncer la xénophobie, même si on pourra trouver que le but n’est pas vraiment atteint. Grand succès populaire, West Side Story a eu un fort retentissement et a gagné, excusez du peu, pas moins de dix Oscars.

A New York, dans le West Side, deux bandes rivales s’affrontent : l’une est formée de jeunes américains d’origine polonaise, l’autre de jeunes immigrés portoricains. Un garçon de la première bande s’éprend d’une jeune fille de la seconde… West Side Story est l’un des films les plus connus de toute l’histoire du cinéma, un chef d’oeuvre dit-on qui « a dépoussiéré la comédie musicale ». Cette transposition du thème shakespearien de Roméo et Juliette au monde moderne de la guerre des gangs avait d’abord existé sur les planches en 1957 avant d’être porté à l’écran par Robert Wise et le chorégraphe Jerome Robbins. C’est un film très inégal. Le meilleur est incontestablement du côté de la danse avec une formidable expression de la violence par le mouvement, dans des chorégraphies d’une extrême vivacité. Deux séquences sont absolument exceptionnelles: la scène d’ouverture avec la mise en place des deux bandes et la scène emblématique du film, le ballet « America » sur le toit. Dans le meilleur, il faut également citer la belle photographie et l’utilisation du Technicolor et le très beau générique de fin signé Saul Bass. Hélas, il y a tout le reste : une histoire larmoyante, de nombreuses scènes qui semblent interminables, de nombreux acteurs jouant fort mal (à leur décharge, précisons qu’ils ont été recrutés pour leurs talents de danseur). Le propos est pavé de bonnes intentions, dénoncer la xénophobie, même si on pourra trouver que le but n’est pas vraiment atteint. Grand succès populaire, West Side Story a eu un fort retentissement et a gagné, excusez du peu, pas moins de dix Oscars.

Elle: –

Lui : ![]()

Acteurs: Natalie Wood, Richard Beymer, Russ Tamblyn, Rita Moreno, George Chakiris

Voir la fiche du film et la filmographie de Robert Wise sur le site IMDB.

Voir la fiche du film sur AlloCiné.

Pour une présentation franchement plus enthousiaste, je vous conseille de lire celle de Franck Suzanne sur DVDClassik.

La scène d’ouverture de West Side Story de Robert Wise

Remarque :

* Jerome Robbins a réalisé quatre séquences, le prologue, « Cool », « I Feel Pretty » et « America », avant d’être écarté du projet car son perfectionnisme devenait trop coûteux. Est-ce un hasard si ce sont là (et de très loin) les quatre meilleures séquences du film ?