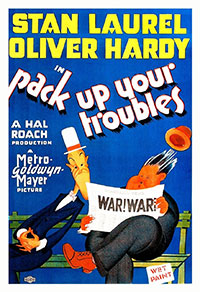

Titre original : « Pack Up Your Troubles »

Enrôlés de force lors de la Première Guerre mondiale, Stan et Oliver voient leur meilleur ami mourir sur le front. Il était père d’une fillette de trois ans et, de retour au pays, les deux compères se mettent à la recherche de son grand-père pour la lui confier…

Enrôlés de force lors de la Première Guerre mondiale, Stan et Oliver voient leur meilleur ami mourir sur le front. Il était père d’une fillette de trois ans et, de retour au pays, les deux compères se mettent à la recherche de son grand-père pour la lui confier…

Pack Up Your Troubles est un long métrage de 63 minutes réalisé par George Marshall, Harry Black et Raymond McCarey et produit par Hal Roach. Il s’agit du second long métrage de Laurel et Hardy (après Pardon Us l’année précédente). C’est un film étrange qui tente, assez maladroitement, de mêler le mélodrame au burlesque. C’est un art difficile, Charlie Chaplin y excelle mais nous en sommes ici très loin. Il y a de bons gags, même de très bons gags, mais la partie mélodrame est assez épouvantable. Habitué au format court, le duo comique a bien du mal à passer au long métrage.

Elle: –

Lui : ![]()

Acteurs: Stan Laurel, Oliver Hardy, James Finlayson, Richard Cramer

Voir la fiche du film et la filmographie de George Marshall et Ray McCarey et Harry Black sur le site IMDB.