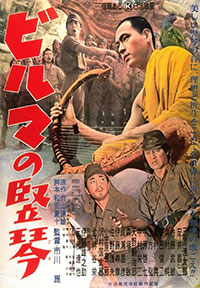

Titre original : « Biruma no tategoto »

En 1945, au moment de la reddition du Japon, une division de l’armée japonaise se bat en Birmanie. Son commandant, passionné de musique et de chant, a pris l’habitude de faire chanter ses soldats. L’un d’entre eux, Mizushima, les accompagne avec une petite harpe. Au moment de la reddition, il est envoyé en mission pour convaincre des irréductibles de se rendre… Au départ un conte à épisodes pour enfants transformé en roman par Michio Takeyama, La harpe de Birmanie s’inscrit dans le courant des films humanistes et antimilitaristes des années cinquante au Japon. Kon Ichikawa met en relief la souffrance et l’horreur de la guerre mais, contrairement à ce que fera Kobayashi (dans La condition de l’homme), il ne s’attaque pas à l’armée mais montre les conséquences de la guerre, c’est à dire les morts inutiles. La musique est ici un langage universel qui fait ressortir l’humanité qui est en chacun, c’est un moyen pour rapprocher les êtres et les peuples comme en témoigne une étonnante scène où un combat est évité grâce au chant. La rédemption passe aussi par une certaine spiritualité, la philosophie bouddhiste tient une grande place dans cette histoire. La harpe de Birmanie est un grand film humanisme, un peu naïf certes, mais néanmoins très beau dans ses intentions.

En 1945, au moment de la reddition du Japon, une division de l’armée japonaise se bat en Birmanie. Son commandant, passionné de musique et de chant, a pris l’habitude de faire chanter ses soldats. L’un d’entre eux, Mizushima, les accompagne avec une petite harpe. Au moment de la reddition, il est envoyé en mission pour convaincre des irréductibles de se rendre… Au départ un conte à épisodes pour enfants transformé en roman par Michio Takeyama, La harpe de Birmanie s’inscrit dans le courant des films humanistes et antimilitaristes des années cinquante au Japon. Kon Ichikawa met en relief la souffrance et l’horreur de la guerre mais, contrairement à ce que fera Kobayashi (dans La condition de l’homme), il ne s’attaque pas à l’armée mais montre les conséquences de la guerre, c’est à dire les morts inutiles. La musique est ici un langage universel qui fait ressortir l’humanité qui est en chacun, c’est un moyen pour rapprocher les êtres et les peuples comme en témoigne une étonnante scène où un combat est évité grâce au chant. La rédemption passe aussi par une certaine spiritualité, la philosophie bouddhiste tient une grande place dans cette histoire. La harpe de Birmanie est un grand film humanisme, un peu naïf certes, mais néanmoins très beau dans ses intentions.

Elle: –

Lui : ![]()

Acteurs: Rentarô Mikuni, Shôji Yasui, Taketoshi Naitô

Voir la fiche du film et la filmographie de Kon Ichikawa sur le site IMDB.

Remarque :

Kon Ichikawa a réalisé lui-même un remake de son propre film : Biruma no tategoto (1985), remake généralement jugé inférieur à l’original.