A l’époque actuelle, deux pèlerins se rendent à pied de Paris à Saint-Jacques-de-Compostelle (1). En chemin, ils font de nombreuses rencontres inattendues… Ecrit par Luis Buñuel et Jean-Claude Carrière, La Voie lactée est un film d’une grande audace : comment faire un film plutôt amusant, et en même temps profond, sur un sujet aussi rébarbatif que l’hérésie et les querelles dogmatiques dans la religion catholique tout au long de son histoire ? Par sa forme, il surprend le spectateur car Buñuel et Carrière s’affranchissent des contraintes de temps et d’espace : on peut, au détour d’un chemin, rencontrer un personnage d’une autre époque, même le Christ lui-même.

A l’époque actuelle, deux pèlerins se rendent à pied de Paris à Saint-Jacques-de-Compostelle (1). En chemin, ils font de nombreuses rencontres inattendues… Ecrit par Luis Buñuel et Jean-Claude Carrière, La Voie lactée est un film d’une grande audace : comment faire un film plutôt amusant, et en même temps profond, sur un sujet aussi rébarbatif que l’hérésie et les querelles dogmatiques dans la religion catholique tout au long de son histoire ? Par sa forme, il surprend le spectateur car Buñuel et Carrière s’affranchissent des contraintes de temps et d’espace : on peut, au détour d’un chemin, rencontrer un personnage d’une autre époque, même le Christ lui-même.

Sur le fond, qualifier le film d’anticlérical est très réducteur, d’ailleurs il ne l’est pas vraiment. Le propos de Buñuel va beaucoup plus loin que cela : ses questionnements portent sur la notion de dogme. Sur sa formation d’abord : lorsque l’on formalise une croyance en dogme, le réel et le rationnel s’échappent, les « mystères » apparaissent et, avec eux, les interprétations différentes et donc les querelles, celles qui poussent au fanatisme. Et ensuite, sur la façon dont une doctrine peut se nourrir de ses déviations : elle en sort souvent renforcée. Au delà de la religion, catholique en l’occurrence, Buñuel parle de tous les dogmes : dans une courte scène, on voit un groupe de partisans anarcho-marxistes (ils ont un drapeau bicolore, rouge et noir) venir de façon froide et décidée fusiller le pape… Il semble ainsi nous dire : « Attention, je vous parle de religion mais tout ce que je dis s’applique tout aussi bien à une idéologie politique » (2).

Le propos de Buñuel n’est pas destructeur, il questionne. Il n’apporte pas de réponses, il laisse la place au doute comme en témoigne la scène finale de la « guérison » des aveugles. Sont-ils guéris ou pas ? On ne le saura pas. Faut-il y voir là un certain respect du mystère (sur lequel se construisent les croyances et les doctrines) ou encore un refus de la rationalisation ? Peut-être… Comme on le voit, il y a là beaucoup de matière à réflexion. La Voie lactée est certainement l’un des films les plus profondément philosophiques de Luis Buñuel.

Elle:

Lui :

Acteurs: Paul Frankeur, Laurent Terzieff, Alain Cuny, Edith Scob, François Maistre, Michel Piccoli, Pierre Clémenti

Voir la fiche du film et la filmographie de Luis Buñuel sur le site IMDB.

Voir les autres films de Luis Buñuel chroniqués sur ce blog…

Voir les livres sur Luis Buñuel…

(1) La Voie lactée était autrefois utilisée comme point de repère par les pèlerins se dirigeant vers Saint-Jacques de Compostelle, à tel point qu’elle était désignée dans plusieurs pays d’Europe sous le nom de Chemin de saint Jacques. Quand elle est haute dans le ciel, la Voie lactée suit en effet un axe allant du nord-est au sud-ouest. Autrefois, elle était en outre bien plus visible qu’aujourd’hui car il n’y avait pas tous les éclairages publics actuels.

(2) Dans son autobiographie, Buñuel cite également l’idéologie artistique… Cela peut surprendre mais il faut se souvenir que Buñuel a été l’une des grandes figures des surréalistes qui, il faut bien le reconnaitre, donnaient souvent dans l’intransigeance. Dans le cinéma, on pourrait également citer l’exemple des « jeunes turcs » des Cahiers du Cinéma qui déclaraient certains réalisateurs comme « hérétiques »…

Pour revenir à ce parallèle religion / idéologie marxiste, rappelons que nous sommes en pleine époque Mai 68 : l’écriture a été faite juste avant Mai 68 mais le tournage s’est déroulé pendant et juste après.

Homonyme :

The Milky Way (Soupe au lait, titre fr DVD = La Voie lactée) de Leo McCarey (1936) avec Harold LLoyd.

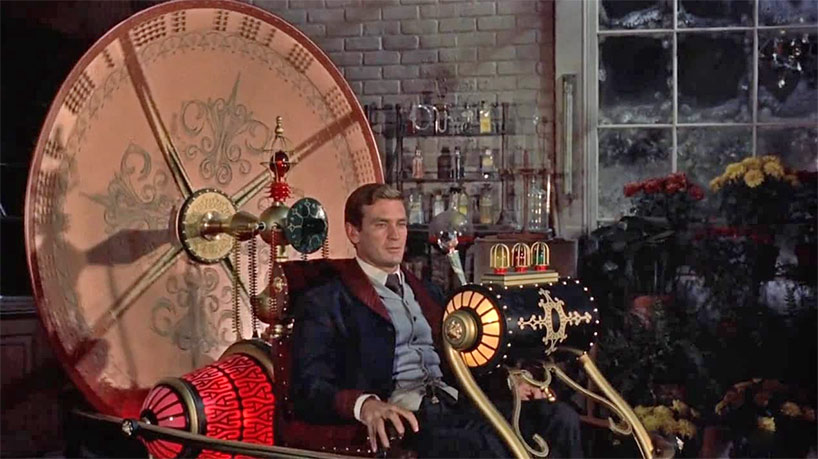

Laurent Terzieff et Paul Frankeur dans La Voie lactée de Luis Buñuel (1969)

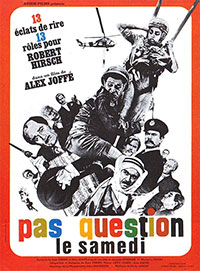

Un chef d’orchestre renommé est venu finir ses jours en Israël, sa terre natale. Juste avant de mourir, son père lui apparaît sous la forme d’un envoyé céleste et lui annonce qu’il doit réparer ses graves péchés. Au cours de ses tournées, il a en effet eu de nombreux enfants illégitimes dont il ne s’est pas occupé. Il modifie donc son testament : si, dans un délai de trente jours, cinq de ses fils s’établissent en Israël et s’y marient, ils pourront alors hériter de sa fortune… Pas question le samedi est un film franco-israélien qui reprend le principe de faire jouer de multiples rôles à un seul acteur. Comme avant lui Alec Guiness, Fernandel, Jerry Lewis ou Peter Sellers (1), Robert Hirsch se livre à ce difficile exercice d’interpréter pas moins de 13 personnages différents et il y réussit parfaitement. L’humour est omniprésent, un « humour juif » qui se moque gentiment des coutumes juives et des impératifs religieux. Il faut noter que le film a été tourné peu avant la Guerre des Six Jours ce qui explique le climat d’insouciance et de légèreté qui y règne. Le film reste très peu connu.

Un chef d’orchestre renommé est venu finir ses jours en Israël, sa terre natale. Juste avant de mourir, son père lui apparaît sous la forme d’un envoyé céleste et lui annonce qu’il doit réparer ses graves péchés. Au cours de ses tournées, il a en effet eu de nombreux enfants illégitimes dont il ne s’est pas occupé. Il modifie donc son testament : si, dans un délai de trente jours, cinq de ses fils s’établissent en Israël et s’y marient, ils pourront alors hériter de sa fortune… Pas question le samedi est un film franco-israélien qui reprend le principe de faire jouer de multiples rôles à un seul acteur. Comme avant lui Alec Guiness, Fernandel, Jerry Lewis ou Peter Sellers (1), Robert Hirsch se livre à ce difficile exercice d’interpréter pas moins de 13 personnages différents et il y réussit parfaitement. L’humour est omniprésent, un « humour juif » qui se moque gentiment des coutumes juives et des impératifs religieux. Il faut noter que le film a été tourné peu avant la Guerre des Six Jours ce qui explique le climat d’insouciance et de légèreté qui y règne. Le film reste très peu connu.![]()