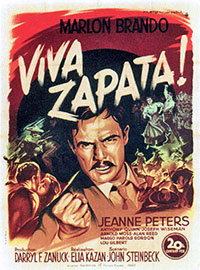

Au Mexique, au tout début du XXe siècle, Emiliano Zapata prend la tête d’une rébellion contre les grands propriétaires terriens qui prennent de force les terres de pauvres paysans. Il s’allie avec le révolutionnaire Madero qui espère renverser le gouvernement… Sur un scénario signé John Steinbeck, Viva Zapata! évoque la figure légendaire du révolutionnaire mexicain, non sous la forme d’un récit précis des évènements mais plutôt comme une réflexion sur le pouvoir et sur la façon de l’exercer. Les scènes d’actions apparaissent ainsi de façon disparate pour mieux mettre en relief ses réflexions intérieures, ses hésitations, ses tiraillements. Steinbeck et Kazan posent ainsi beaucoup de questions sur la morale révolutionnaire, sur la difficulté de garder ses idéaux une fois au pouvoir, sur l’utilité des révolutions mais aussi et surtout sur le pouvoir lui-même : « Un homme fort affaiblit un peuple ; un peuple fort n’a pas besoin d’homme fort » font-ils dire à leur héro. Le film est un peu inégal, très puissant dans certaines scènes, presque ennuyeux dans d’autres (généralement celles avec la femme qu’il courtise et épouse). L’interprétation de Brando est assez appuyée, parfois même un peu trop mais sa forte présence à l’écran donne au personnage toute sa crédibilité. Malgré ses défauts, Viva Zapata! reste un film intéressant par son indéniable dimension philosophique.

Au Mexique, au tout début du XXe siècle, Emiliano Zapata prend la tête d’une rébellion contre les grands propriétaires terriens qui prennent de force les terres de pauvres paysans. Il s’allie avec le révolutionnaire Madero qui espère renverser le gouvernement… Sur un scénario signé John Steinbeck, Viva Zapata! évoque la figure légendaire du révolutionnaire mexicain, non sous la forme d’un récit précis des évènements mais plutôt comme une réflexion sur le pouvoir et sur la façon de l’exercer. Les scènes d’actions apparaissent ainsi de façon disparate pour mieux mettre en relief ses réflexions intérieures, ses hésitations, ses tiraillements. Steinbeck et Kazan posent ainsi beaucoup de questions sur la morale révolutionnaire, sur la difficulté de garder ses idéaux une fois au pouvoir, sur l’utilité des révolutions mais aussi et surtout sur le pouvoir lui-même : « Un homme fort affaiblit un peuple ; un peuple fort n’a pas besoin d’homme fort » font-ils dire à leur héro. Le film est un peu inégal, très puissant dans certaines scènes, presque ennuyeux dans d’autres (généralement celles avec la femme qu’il courtise et épouse). L’interprétation de Brando est assez appuyée, parfois même un peu trop mais sa forte présence à l’écran donne au personnage toute sa crédibilité. Malgré ses défauts, Viva Zapata! reste un film intéressant par son indéniable dimension philosophique.

Elle: –

Lui : ![]()

Acteurs: Marlon Brando, Jean Peters, Anthony Quinn, Joseph Wiseman

Voir la fiche du film et la filmographie de Elia Kazan sur le site IMDB.

Voir les autres films de Elia Kazan chroniqués sur ce blog…

Voir les livres sur Elia Kazan…

Remarques :

* Viva Zapata! est le seul film d’Elia Kazan se déroulant entièrement en dehors des Etats-Unis.

* Le rapprochement a souvent été fait avec les tiraillements d’Elia Kazan qui trahira, peu après, ses amis communistes devant la commission McCarthy. Ce rapprochement paraît d’autant plus justifié que Kazan a décrit le film dans ses mémoires comme son film le plus autobiographique.

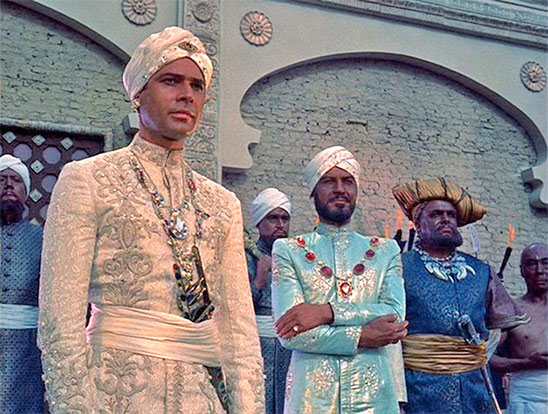

(de g. à d.) Anthony Quinn, Marlon Brando, Lou Gilbert et Harold Gordon dans Viva Zapata! d’Elia Kazan