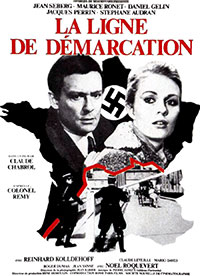

Pendant la Seconde Guerre mondiale, sous l’occupation allemande, la ligne de démarcation coupe en deux un village du Jura. La résistance s’organise, obligeant les habitants à prendre position et à se dévoiler…

Pendant la Seconde Guerre mondiale, sous l’occupation allemande, la ligne de démarcation coupe en deux un village du Jura. La résistance s’organise, obligeant les habitants à prendre position et à se dévoiler…

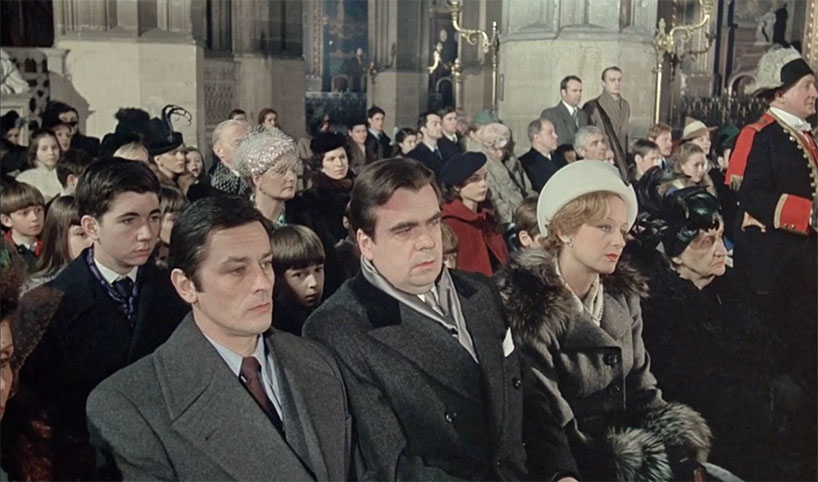

La Ligne de démarcation est un film français de Claude Chabrol, adapté du roman homonyme de Gilbert Renault, alias colonel Rémy, personnage majeur de la Résistance (1). Le récit met en valeur les passeurs qui aidaient les résistants à traverser la ligne de démarcation pour rejoindre la zone libre. Le récit est prenant et met en scène les différents comportements face à l’occupant. On pourra bien entendu trouver les personnages stéréotypés mais c’est un peu inévitable dans ce genre de récit condensé. Le film est ainsi plutôt méprisé par les critiques qui le considèrent trop classique, le qualifie de film de commande (ce qu’il est probablement) et trop peu Chabrolien. Seul le long plan-séquence montrant une patrouille allemande arrivant du fond de l’écran, escortant une famille juive dénoncée par un profiteur, trouve grâce à leurs yeux. Le film est toutefois réussi et reste aujourd’hui un témoignage sur cette époque noire.

Elle: ![]()

Lui : ![]()

Acteurs: Jean Seberg, Maurice Ronet, Daniel Gélin, Jacques Perrin, Stéphane Audran, Reinhard Kolldehoff, Roger Dumas, Mario David, Jean Yanne, Jean-Louis Maury, Noël Roquevert

Voir la fiche du film et la filmographie de Claude Chabrol sur le site IMDB.

Voir les autres films de Claude Chabrol chroniqués sur ce blog…

Voir les livres sur Claude Chabrol…

(1) Outre ses écrits sur la Résistance, Gilbert Renault est l’auteur de la série de romans policiers Le Monocle noir adaptée en trois films de Georges Lautner (1960-1964).