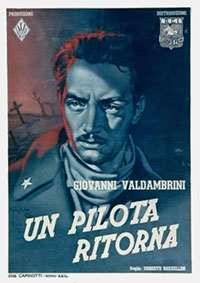

Titre original : « Un pilota ritorna »

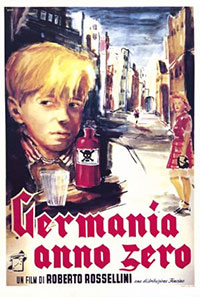

Un jeune pilote italien effectue avec son escadrille des bombardements sur le Grèce. Lorsque son avion est abattu, il est fait prisonnier par les anglais et doit faire face à des conditions difficiles tout en gardant un fort désire d’évasion… Avant Rome, Ville ouverte, Roberto Rossellini a tourné trois longs métrages pendant la guerre, films qui ont souvent été classés comme des films de propagande. Il en effet difficile de qualifier autrement des films produits par Vittorio Mussolini, fils du Duce, qui a en outre fourni ici la base de l’histoire (rappelons que le fils du dictateur avait alors la main sur tout le cinéma italien). Dans cette optique, il est toutefois assez étonnant de voir que Un pilote revient n’est pas tant un film qui exalte l’esprit guerrier mais plutôt un film qui montre les conséquences de la guerre sous des aspects assez réalistes, même rebutants. Il met en relief les doutes et les souffrances. Le qualifier de film antimilitariste comme l’ont fait certains critiques est certainement aller un peu loin dans l’autre sens, cependant. Il faut sans doute y voir là quelques signes annonciateurs du néoréalisme mais rien de plus. La réalisation est assez classique. Rossellini n’était pas encore au stade de créer un nouveau style, il se définissait alors plus par rapport à ses maîtres (Eisenstein, Renoir, etc.)

Un jeune pilote italien effectue avec son escadrille des bombardements sur le Grèce. Lorsque son avion est abattu, il est fait prisonnier par les anglais et doit faire face à des conditions difficiles tout en gardant un fort désire d’évasion… Avant Rome, Ville ouverte, Roberto Rossellini a tourné trois longs métrages pendant la guerre, films qui ont souvent été classés comme des films de propagande. Il en effet difficile de qualifier autrement des films produits par Vittorio Mussolini, fils du Duce, qui a en outre fourni ici la base de l’histoire (rappelons que le fils du dictateur avait alors la main sur tout le cinéma italien). Dans cette optique, il est toutefois assez étonnant de voir que Un pilote revient n’est pas tant un film qui exalte l’esprit guerrier mais plutôt un film qui montre les conséquences de la guerre sous des aspects assez réalistes, même rebutants. Il met en relief les doutes et les souffrances. Le qualifier de film antimilitariste comme l’ont fait certains critiques est certainement aller un peu loin dans l’autre sens, cependant. Il faut sans doute y voir là quelques signes annonciateurs du néoréalisme mais rien de plus. La réalisation est assez classique. Rossellini n’était pas encore au stade de créer un nouveau style, il se définissait alors plus par rapport à ses maîtres (Eisenstein, Renoir, etc.)

Elle: –

Lui : ![]()

Acteurs: Massimo Girotti

Voir la fiche du film et la filmographie de Roberto Rossellini sur le site IMDB.

Voir les autres films de Roberto Rossellini chroniqués sur ce blog…

Voir les livres sur Roberto Rossellini…

Massimo Girotti (à droite) dans Un pilote revient de Roberto Rossellini

Remarques :

* Vittorio Mussolini apparait au générique sous le nom de Tito Silvio Mursini

* Un pilote revient a été tourné très majoritairement avec des acteurs non professionnels, les soldats sont de vrais soldats, les pilotes sont des membres de l’aviation italienne, des prisonniers anglais ont été utilisés pour jouer des soldats anglais.

* Les trois premiers longs métrages de Rossellini réalisés sous le fascisme :

1. Le Navire blanc (La Nave bianca, 1941) consacré à la Marine

2. Un pilote revient (Un pilota ritorna, 1942) consacré à l’Aviation

3. L’Homme à la croix (L’Uomo dala croce, 1943) consacré à l’Armée de terre.