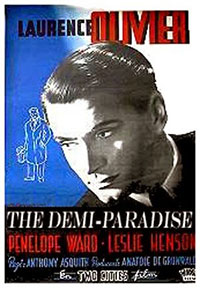

Titre original : « The Demi-Paradise »

A la veille de la Seconde Guerre mondiale, un ingénieur russe arrive en Angleterre pour commander à un constructeur un bateau brise-glace muni d’une hélice révolutionnaire de sa conception… Réalisé en 1943, The Demi-Paradise fait partie de l’effort de guerre de l’industrie cinématographique anglaise. Le but recherché est d’aplanir les différences entre les deux nouveaux alliés contre l’Allemagne nazie que sont l’Angleterre et l’Union Soviétique (1). Le scénario de cette comédie est très simple : un russe est plongé dans la civilisation anglaise pour mieux montrer les différences de mentalité et de coutumes entre les deux peuples mais, n’en doutons pas, ces différences seront finalement aplanies et ce sera pour le bien de tous. C’est Laurence Olivier, expert en accents de tous genres, qui est chargé d’interpréter l’étranger. Il le fait brillamment et les seconds rôles sont également très bien tenus. Le film est parsemé d’un humour très british avec une bonne dose d’autodérision, mentalité et coutumes anglaises étant quelque peu caricaturées, une façon élégante de dire au spectateur : « L’étranger vous paraît bizarre mais nous aussi pouvons apparaître bizarres à ses yeux ». La réalisation est d’excellente facture, on n’en attendait pas moins d’un réalisateur comme Anthony Asquith, mais nos yeux modernes peuvent trouver que l’ensemble manque de subtilités.

A la veille de la Seconde Guerre mondiale, un ingénieur russe arrive en Angleterre pour commander à un constructeur un bateau brise-glace muni d’une hélice révolutionnaire de sa conception… Réalisé en 1943, The Demi-Paradise fait partie de l’effort de guerre de l’industrie cinématographique anglaise. Le but recherché est d’aplanir les différences entre les deux nouveaux alliés contre l’Allemagne nazie que sont l’Angleterre et l’Union Soviétique (1). Le scénario de cette comédie est très simple : un russe est plongé dans la civilisation anglaise pour mieux montrer les différences de mentalité et de coutumes entre les deux peuples mais, n’en doutons pas, ces différences seront finalement aplanies et ce sera pour le bien de tous. C’est Laurence Olivier, expert en accents de tous genres, qui est chargé d’interpréter l’étranger. Il le fait brillamment et les seconds rôles sont également très bien tenus. Le film est parsemé d’un humour très british avec une bonne dose d’autodérision, mentalité et coutumes anglaises étant quelque peu caricaturées, une façon élégante de dire au spectateur : « L’étranger vous paraît bizarre mais nous aussi pouvons apparaître bizarres à ses yeux ». La réalisation est d’excellente facture, on n’en attendait pas moins d’un réalisateur comme Anthony Asquith, mais nos yeux modernes peuvent trouver que l’ensemble manque de subtilités.

Elle: –

Lui : ![]()

Acteurs: Laurence Olivier, Penelope Dudley-Ward, Margaret Rutherford, Felix Aylmer

Voir la fiche du film et la filmographie de Anthony Asquith sur le site IMDB.

Voir les autres films de Anthony Asquith chroniqués sur ce blog…

Laurence Olivier et Penelope Dudley-Ward dans L’étranger de Anthony Asquith

(1) Staline ayant signé un pacte de non-agression (le Pacte germano-soviétique) avec Hitler en 1939, l’Union Soviétique n’était pas vue comme un allié au début de la guerre. Lorsqu’Hitler rompt ce pacte en envahissant la Russie à la mi-41, cette vision se doit de changer : les russes deviennent en effet des amis et des alliés dans la guerre contre le 3e Reich.