Titre original : « Peggy Sue Got Married »

Peggy Sue, 43 ans et deux grands enfants, est sur le point de se séparer de son mari Charlie. Elle vit très mal cette séparation. A une réunion des anciens élèves de la classe 1960, Peggy est nommée reine de la soirée. Elle s’évanouit et se retrouve vingt-cinq ans en arrière en 1960. Charlie et elle avaient alors l’intention de se marier… Comment orienterions-nous notre vie si nous avions la possibilité de revenir en arrière avec ce que savons ? Cette question, que l’on peut tous se poser à un moment ou à un autre, n’est pas vraiment nouvelle dans le cinéma hollywoodien, on peut la rapprocher du fameux mythe américain de « la seconde chance ». Coppola la traite de façon assez élégante, sans pathos inutile et sans trop s’égarer. Le propos reste toutefois dans la droite ligne de l’idéologie américaine pour laquelle le mariage est indissoluble… L’atmosphère 1960 est joliment recréée, avec belles voitures aux couleurs profondes et jupes évasées. Si Nicolas Cage, neveu de Coppola, a un jeu un peu mal assuré, Kathleen Turner s’en donne à coeur joie et le film repose en grand partie sur elle. A noter que l’actrice avait alors 32 ans. Peggy Sue s’est mariée n’est pas un grand Coppola, c’est un film de commande qui lui permet de se renflouer après le désastre de Coup de Coeur, mais il est de belle facture.

Peggy Sue, 43 ans et deux grands enfants, est sur le point de se séparer de son mari Charlie. Elle vit très mal cette séparation. A une réunion des anciens élèves de la classe 1960, Peggy est nommée reine de la soirée. Elle s’évanouit et se retrouve vingt-cinq ans en arrière en 1960. Charlie et elle avaient alors l’intention de se marier… Comment orienterions-nous notre vie si nous avions la possibilité de revenir en arrière avec ce que savons ? Cette question, que l’on peut tous se poser à un moment ou à un autre, n’est pas vraiment nouvelle dans le cinéma hollywoodien, on peut la rapprocher du fameux mythe américain de « la seconde chance ». Coppola la traite de façon assez élégante, sans pathos inutile et sans trop s’égarer. Le propos reste toutefois dans la droite ligne de l’idéologie américaine pour laquelle le mariage est indissoluble… L’atmosphère 1960 est joliment recréée, avec belles voitures aux couleurs profondes et jupes évasées. Si Nicolas Cage, neveu de Coppola, a un jeu un peu mal assuré, Kathleen Turner s’en donne à coeur joie et le film repose en grand partie sur elle. A noter que l’actrice avait alors 32 ans. Peggy Sue s’est mariée n’est pas un grand Coppola, c’est un film de commande qui lui permet de se renflouer après le désastre de Coup de Coeur, mais il est de belle facture.

Elle: –

Lui : ![]()

Acteurs: Kathleen Turner, Nicolas Cage, Barry Miller, Joan Allen, Jim Carrey, Maureen O’Sullivan, Leon Ames

Voir la fiche du film et la filmographie de Francis Ford Coppola sur le site IMDB.

Voir les autres films de Francis Ford Coppola chroniqués sur ce blog…

Voir les livres sur Francis Ford Coppola…

Nicolas Cage et Kathleen Turner dans Peggy Sue s’est mariée de Francis Ford Coppola.

Remarque :

Dans la scène d’ouverture de Peggy Sue s’est mariée, Francis Ford Coppola s’est amusé à placer une astuce de miroir : nous sommes censé être derrière Kathleen Turner qui se prépare face à un miroir… En réalité, il n’y a pas de miroir (sinon la caméra serait visible) et c’est une autre actrice habillée comme elle qui est de dos. On s’en aperçoit hélas car Coppola a voulu trop en faire : il lui fait faire un mouvement pour prendre un mouchoir en papier à droite et les mouvements ne sont pas parfaitement synchrones. Ceci dit, Coppola a peut-être volontairement laissé cette imperfection car c’est à ce moment-là que l’on réalise vraiment que c’était un plan impossible, d’autant plus qu’il l’a démarré par un traveling arrière. (Voir cette scène sur Youtube…)

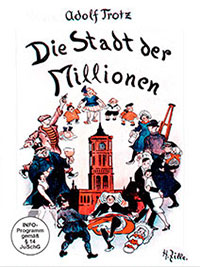

(Film muet) Ce documentaire optimiste sur la ville de Berlin a été tourné à une époque où l’Allemagne se redressait : la page de l’Après-guerre marqué par la crise et l’hyperinflation était tournée et le moment était venu de retrouver une certaine joie de vivre. Berlin est ainsi montrée comme une ville foisonnante, riche de sa diversité autant économique que culturelle où la course effrénée des automobiles marque l’entrée de la ville dans la modernité. Le film met en avant les vertus du travail mais aussi celles des loisirs. La réalisation est soignée avec de beaux effets (fractionnement d’écran, surimpression). Hormis toutes les scènes « actuelles », le film illustre plusieurs moments d’Histoire par de petites mises en scènes en costumes et montre même une brève vision du Berlin de l’an 2000,

(Film muet) Ce documentaire optimiste sur la ville de Berlin a été tourné à une époque où l’Allemagne se redressait : la page de l’Après-guerre marqué par la crise et l’hyperinflation était tournée et le moment était venu de retrouver une certaine joie de vivre. Berlin est ainsi montrée comme une ville foisonnante, riche de sa diversité autant économique que culturelle où la course effrénée des automobiles marque l’entrée de la ville dans la modernité. Le film met en avant les vertus du travail mais aussi celles des loisirs. La réalisation est soignée avec de beaux effets (fractionnement d’écran, surimpression). Hormis toutes les scènes « actuelles », le film illustre plusieurs moments d’Histoire par de petites mises en scènes en costumes et montre même une brève vision du Berlin de l’an 2000,