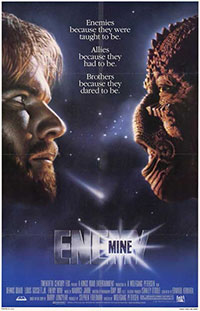

Titre original : « Enemy Mine »

Fin du XXIe siècle. La guerre fait rage dans l’espace entre les Humains et un peuple d’extra-terrestres reptiliens, les Dracs. Un pilote de chasse terrien et un Drac entre-détruisent leurs vaisseaux respectifs et atterrissent à la surface d’une planète inhabitée. Ils vont devoir s’entre-aider pour survivre…

Fin du XXIe siècle. La guerre fait rage dans l’espace entre les Humains et un peuple d’extra-terrestres reptiliens, les Dracs. Un pilote de chasse terrien et un Drac entre-détruisent leurs vaisseaux respectifs et atterrissent à la surface d’une planète inhabitée. Ils vont devoir s’entre-aider pour survivre…

Le thème de la peur de « l’autre » prend toujours une dimension particulière dans la science-fiction, où « l’autre » peut être extrêmement éloigné de nos critères standards d’humanité. Le scénario d’Enemy Mine (non basé sur un livre) est assez simple mais se révèle prenante et la réalisation soignée de l’allemand Wolfgang Petersen lui donne une certaine ampleur. Les décors et effets spéciaux sont en effet de belle facture. Ce conte philosophique accorde une bonne place à la psychologie d’un extraterrestre et aux possibilités de dépasser les préjugés. Que le Drac soit interprété (de toute évidence malgré le costume et le maquillage) par un acteur noir n’est pas innocent. Le film n’eut hélas aucun succès.

Elle: –

Lui : ![]()

Acteurs: Dennis Quaid, Louis Gossett Jr., Brion James

Voir la fiche du film et la filmographie de Wolfgang Petersen sur le site IMDB.

Voir les autres films de Wolfgang Petersen chroniqués sur ce blog…

Remarque :

* Le projet avait démarré sous la direction de Richard Loncraine qui fut renvoyé par la Fox. Wolfgang Petersen reprit le projet mais n’utilisa aucune des scènes, pourtant fort coûteuses, déjà tournée par Loncraine.

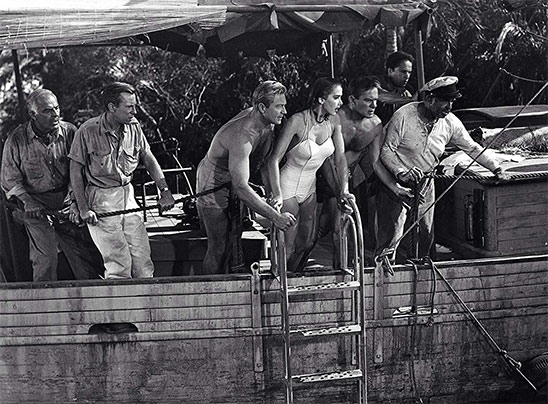

Dennis Quaid et Louis Gossett Jr. dans Enemy de Wolfgang Petersen.

Le film repose sur la même base de scénario que :

1) Robinson Crusoe sur Mars (Robinson Crusoe on Mars) de Byron Haskins (1964)

2) Duel dans le Pacifique (Hell in the Pacific) de John Boorman (1968)

Homonyme :

Enemy de Denis Villeneuve (2013) avec Jake Gyllenhaal et Mélanie Laurent.