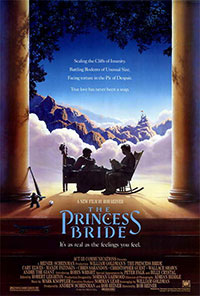

Titre original : « The Princess Bride »

Un petit garçon malade reçoit la visite de son grand-père qui lui lit un conte, les aventures mouvementées de la Princesse Bouton d’Or et de son ancien valet de ferme… Princess Bride est tiré d’un livre de William Goldman qui en a écrit lui-même l’adaptation. Le plus remarquable dans cette histoire est qu’elle peut aussi bien être vue par des jeunes enfants, qui y verront un beau conte de fées, que par des adultes qui se régaleront de l’humour au second degré, présent du début à la fin. C’est un humour assez élégant, que l’on pourrait qualifier de british si tout ce petit monde n’était pas américain (on peut pratiquement dire que seuls Cary Elwes et les lieux de tournages sont anglais). Le film de Rob Reiner est aussi un hommage au cinéma de cape et d’épée, Errol Flynn et Douglas Fairbanks en tête, Cary Elwes ayant été choisi entre autres pour sa ressemblance avec Fairbanks. Mandy Patinkin fait une brillante prestation. La musique est de Mark Knopfler. Partant d’un succès mitigé à sa sortie, Princess Bride a bâti sa réputation au fil des ans et certaines de ses répliques ont été largement reprises depuis. C’est un petit bijou d’humour dont on peut se délecter.

Un petit garçon malade reçoit la visite de son grand-père qui lui lit un conte, les aventures mouvementées de la Princesse Bouton d’Or et de son ancien valet de ferme… Princess Bride est tiré d’un livre de William Goldman qui en a écrit lui-même l’adaptation. Le plus remarquable dans cette histoire est qu’elle peut aussi bien être vue par des jeunes enfants, qui y verront un beau conte de fées, que par des adultes qui se régaleront de l’humour au second degré, présent du début à la fin. C’est un humour assez élégant, que l’on pourrait qualifier de british si tout ce petit monde n’était pas américain (on peut pratiquement dire que seuls Cary Elwes et les lieux de tournages sont anglais). Le film de Rob Reiner est aussi un hommage au cinéma de cape et d’épée, Errol Flynn et Douglas Fairbanks en tête, Cary Elwes ayant été choisi entre autres pour sa ressemblance avec Fairbanks. Mandy Patinkin fait une brillante prestation. La musique est de Mark Knopfler. Partant d’un succès mitigé à sa sortie, Princess Bride a bâti sa réputation au fil des ans et certaines de ses répliques ont été largement reprises depuis. C’est un petit bijou d’humour dont on peut se délecter.

Elle: –

Lui : ![]()

Acteurs: Cary Elwes, Mandy Patinkin, Chris Sarandon, Christopher Guest, Robin Wright, Peter Falk, Billy Crystal

Voir la fiche du film et la filmographie de Rob Reiner sur le site IMDB.

Voir la fiche du film sur AlloCiné.

Voir les autres films de Rob Reiner chroniqués sur ce blog…

Robin Wright et Cary Elwes dans Princess Bride de Rob Reiner.

« Inconceivable! » : Mandy Patinkin, Wallace Shawn et André The Giant dans Princess Bride de Rob Reiner.

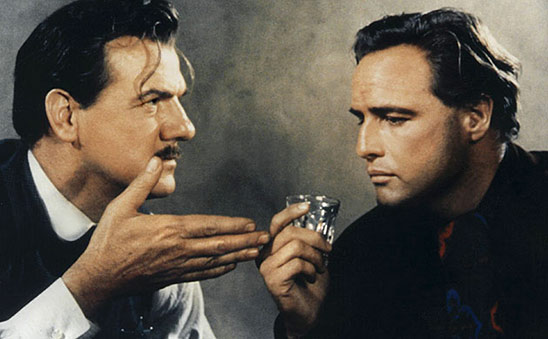

Mandy Patinkin et Cary Elwes, habillé exactement comme Douglas Fairbanks dans The Mark of Zorro (1920).

Les méchants : Chris Sarandon et Christopher Guest dans Princess Bride de Rob Reiner.

Billy Crystal dans Princess Bride de Rob Reiner.

Remarques :

* Robin Wright et Cary Elwes sont tombés amoureux l’un de l’autre sur le tournage.

* André The Giant, qui interprète Fezzik, est d’origine française et mesure 2m24. Catcheur professionnel, il est alors âgé de 40 ans. Il décèdera cinq ans plus tard en 1993. Il n’a tourné que dans deux longs métrages.