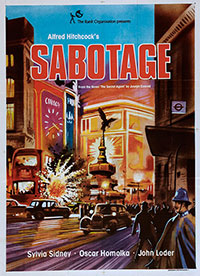

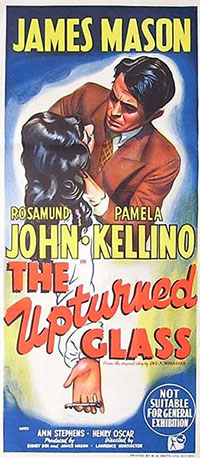

Titre original : « Sabotage »

Titre U.S.A. : « The Woman Alone »

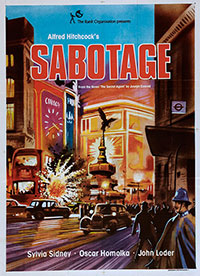

Londres est soudainement plongé dans le noir à la suite d’un acte de sabotage de la centrale électrique. Un enquêteur de Scotland Yard surveille le directeur d’un cinéma… Sabotage (Agent secret) est adapté du roman de Joseph Conrad The Secret Agent, titre qui ne pouvait pas être utilisé puisque Hitchcock venait d’achever un autre film portant ce titre. Bien qu’il ait été très mal reçu à l’époque, c’est un très bon film où le cinéaste s’attache à créer un suspense qui se révèle assez fort. Comme le film précédent d’Hitchcock, Sabotage est handicapé par le choix des acteurs : John Loder en policier est assez terne (Hitchcock voulait Robert Donat qui n’a pu se libérer), Oscar Homolka est trop sympathique et le couple qu’il forme avec Sylvia Sydney n’est pas crédible. Mais ce n’est pas à cause de l’interprétation si le film a été si mal reçu. [Attention, la suite de ce commentaire va révéler un point important, arrêtez-ici votre lecture si vous comptez regarder le film prochainement.] Ce que le public n’a pas pardonné au cinéaste, c’est de faire mourir le jeune garçon après avoir construit un suspense très fort autour de lui : « C’est une très grave erreur de ma part » analyse le cinéaste a posteriori (1). Il s’agissait pourtant d’un élément très réaliste et c’est, bien entendu, une réaction très naïve de la part du public de vouloir que les personnages qu’il a pris en affection soient toujours sauvés in extremis. Toujours est-il que cela a scellé le destin du film. Une autre scène très forte est celle du repas : Sylvia Sydney, Oskar Homolka et… le couteau. Là, c’est du grand art, et accessoirement un superbe exemple de la manipulation du cinéma car cette scène, par sa construction, son montage et surtout la formidable utilisation d’un objet, le couteau, transforme finalement un meurtre en demi-suicide… Sabotage est donc un film intéressant à plus d’un titre.

Londres est soudainement plongé dans le noir à la suite d’un acte de sabotage de la centrale électrique. Un enquêteur de Scotland Yard surveille le directeur d’un cinéma… Sabotage (Agent secret) est adapté du roman de Joseph Conrad The Secret Agent, titre qui ne pouvait pas être utilisé puisque Hitchcock venait d’achever un autre film portant ce titre. Bien qu’il ait été très mal reçu à l’époque, c’est un très bon film où le cinéaste s’attache à créer un suspense qui se révèle assez fort. Comme le film précédent d’Hitchcock, Sabotage est handicapé par le choix des acteurs : John Loder en policier est assez terne (Hitchcock voulait Robert Donat qui n’a pu se libérer), Oscar Homolka est trop sympathique et le couple qu’il forme avec Sylvia Sydney n’est pas crédible. Mais ce n’est pas à cause de l’interprétation si le film a été si mal reçu. [Attention, la suite de ce commentaire va révéler un point important, arrêtez-ici votre lecture si vous comptez regarder le film prochainement.] Ce que le public n’a pas pardonné au cinéaste, c’est de faire mourir le jeune garçon après avoir construit un suspense très fort autour de lui : « C’est une très grave erreur de ma part » analyse le cinéaste a posteriori (1). Il s’agissait pourtant d’un élément très réaliste et c’est, bien entendu, une réaction très naïve de la part du public de vouloir que les personnages qu’il a pris en affection soient toujours sauvés in extremis. Toujours est-il que cela a scellé le destin du film. Une autre scène très forte est celle du repas : Sylvia Sydney, Oskar Homolka et… le couteau. Là, c’est du grand art, et accessoirement un superbe exemple de la manipulation du cinéma car cette scène, par sa construction, son montage et surtout la formidable utilisation d’un objet, le couteau, transforme finalement un meurtre en demi-suicide… Sabotage est donc un film intéressant à plus d’un titre.

Elle: –

Lui :

Acteurs: Sylvia Sidney, Oskar Homolka, John Loder

Voir la fiche du film et la filmographie de Alfred Hitchcock sur le site IMDB.

Voir les autres films de Alfred Hitchcock chroniqués sur ce blog…

Voir les livres sur Alfred Hitchcock…

Sylvia Sydney dans Agent secret (Sabotage) de Alfred Hitchcock

Remarques :

* En visionnant Sabotage aujourd’hui, il est difficile de ne pas penser aux attentats de Londres de 2005 où une bombe a explosé de façon similaire dans un bus. A noter que dans le film d’Hitchcock, les motivations ne sont pas clairement identifiées : les commanditaires des attentats veulent déstabiliser la société par la peur mais le cinéaste ne les rattache à aucun mouvement politique.

* Cameo d’Alfred Hitchcock (difficile à repérer et incertain) : Juste au moment où la lumière revient (8’50), au premier plan de l’attroupement devant le cinéma, Hitchcock passe très rapidement au premier plan en regardant en l’air. (Nota : Le cameo listé par Wikipédia français ne correspond à aucune scène de la version que j’ai vue)

* Ne pas confondre :

Secret Agent (titre français : Quatre de l’espionnage) d’Alfred Hitchcock (UK 1936)

Sabotage (titre français : Agent secret) d’Alfred Hitchcock (UK 1936)

Saboteur (Titre français : Cinquième colonne) d’Alfred Hitchcock (USA 1942)

Desmond Tester, le jeune garçon dans Agent secret (Sabotage) de Alfred Hitchcock

(1) « Il y a une très grave erreur de ma part : le petit garçon qui porte la bombe. Quand un personnage promène une bombe sans le savoir comme un simple paquet, vous créez par rapport au public un très fort suspense. Tout au long de ce trajet, le personnage du garçon est devenu beaucoup trop sympathique pour le public qui, ensuite, ne m’a pas pardonné de le faire mourir lorsque la bombe explose. » (Hitchcock / Truffaut, Ramsay 1983, p. 88)

Lorsque Hitchcock parle ensuite d’une variante possible, François Truffaut a une remarque intéressante : « C’est très délicat de faire mourir un enfant dans un film ; on frôle l’abus de pouvoir du cinéma. » Hitchcock approuve.

Oskar Homolka et Sylvia Sydney dans Agent secret (Sabotage) de Alfred Hitchcock avec (hors champ)… le couteau.

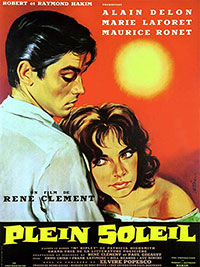

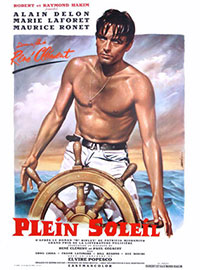

Le jeune Tom Ripley est payé par un milliardaire américain pour convaincre son fils, qui mène une vie oisive et dépensière en Italie, de rentrer chez lui. Il devient son ami et accepte apparemment de subir ses sautes d’humeur et ses humiliations. En réalité, il envie sa vie facile, sa fiancée, son argent…

Le jeune Tom Ripley est payé par un milliardaire américain pour convaincre son fils, qui mène une vie oisive et dépensière en Italie, de rentrer chez lui. Il devient son ami et accepte apparemment de subir ses sautes d’humeur et ses humiliations. En réalité, il envie sa vie facile, sa fiancée, son argent…  Les images d’Henri Decae sont très belles, magnifiées par le décor naturel de l’île d’Ischia (au large de Naples). Alain Delon, alors âgé de 24 ans à peine, y fait une remarquable prestation, son charme naturel rendant son personnage complexe : d’haïssable, il devient séduisant et l’histoire devient ainsi assez troublante. Le film va vraiment lancer sa carrière. Plein soleil est un très beau film de René Clément mais il ne fait pas l’unanimité : ses détracteurs lui reprochent d’être trop accès sur le magnétisme des comédiens et une mise en retrait de l’intrigue. Le film me semble plutôt à considérer comme un ensemble, un très bel ensemble.

Les images d’Henri Decae sont très belles, magnifiées par le décor naturel de l’île d’Ischia (au large de Naples). Alain Delon, alors âgé de 24 ans à peine, y fait une remarquable prestation, son charme naturel rendant son personnage complexe : d’haïssable, il devient séduisant et l’histoire devient ainsi assez troublante. Le film va vraiment lancer sa carrière. Plein soleil est un très beau film de René Clément mais il ne fait pas l’unanimité : ses détracteurs lui reprochent d’être trop accès sur le magnétisme des comédiens et une mise en retrait de l’intrigue. Le film me semble plutôt à considérer comme un ensemble, un très bel ensemble.![]()

![]()