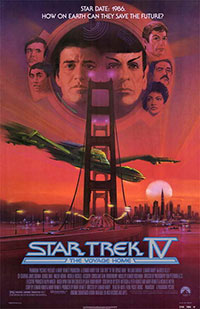

Titre original : « Star Trek IV: The Voyage Home »

2286. Sur le chemin du retour de Vulcain après le sauvetage de Spock sur Genesis, l’amiral Kirk et son équipage réduit à six membres, apprennent qu’ils ne peuvent revenir sur Terre : la planète est en effet sous la menace d’une curieuse sonde extraterrestre qui émet des signaux semblables aux chants des baleines à bosse, toutes disparues à cette époque. Kirk et ses amis vont remonter le temps pour chercher un couple de baleines en 1986… Après le grand succès du troisième volet, Leonard Nimoy bénéficie d’une grande liberté pour poursuivre les aventures de l’ex-équipage de l’Enterprise. C’est lui qui a l’idée de faire un film plus léger, sans personnage méchant et aux connotations écologiques. Ce retour dans le passé permet de placer une tonalité de comédie. Ignorant presque tout de l’époque où ils sont parachutés, l’équipage fait face à des décalages importants : lorsque Chekov, chargé de trouver de l’énergie, demande avec un fort accent russe aux passants de San Francisco où se trouvent les armes nucléaires, le brave garçon ne comprend pas pourquoi personne ne veut lui répondre. En creux, le film donne sa vision de la société idéale (« Tiens, ils semblent toujours utiliser de l’argent ») mais c’est bien entendu le propos écologique qui est le plus marqué : si nous ne prenons pas soin de notre planète, une force supérieure va venir nous taper sur les doigts. Les effets spéciaux sont de nouveau l’oeuvre d’Industrial Light & Magic (ILM) qui s’est adjoint les services du talentueux designer Ralph McQuarrie. Une grande partie du film a été tournée sur les lieux réels à San Francisco. Le succès public fut une nouvelle fois au rendez-vous.

2286. Sur le chemin du retour de Vulcain après le sauvetage de Spock sur Genesis, l’amiral Kirk et son équipage réduit à six membres, apprennent qu’ils ne peuvent revenir sur Terre : la planète est en effet sous la menace d’une curieuse sonde extraterrestre qui émet des signaux semblables aux chants des baleines à bosse, toutes disparues à cette époque. Kirk et ses amis vont remonter le temps pour chercher un couple de baleines en 1986… Après le grand succès du troisième volet, Leonard Nimoy bénéficie d’une grande liberté pour poursuivre les aventures de l’ex-équipage de l’Enterprise. C’est lui qui a l’idée de faire un film plus léger, sans personnage méchant et aux connotations écologiques. Ce retour dans le passé permet de placer une tonalité de comédie. Ignorant presque tout de l’époque où ils sont parachutés, l’équipage fait face à des décalages importants : lorsque Chekov, chargé de trouver de l’énergie, demande avec un fort accent russe aux passants de San Francisco où se trouvent les armes nucléaires, le brave garçon ne comprend pas pourquoi personne ne veut lui répondre. En creux, le film donne sa vision de la société idéale (« Tiens, ils semblent toujours utiliser de l’argent ») mais c’est bien entendu le propos écologique qui est le plus marqué : si nous ne prenons pas soin de notre planète, une force supérieure va venir nous taper sur les doigts. Les effets spéciaux sont de nouveau l’oeuvre d’Industrial Light & Magic (ILM) qui s’est adjoint les services du talentueux designer Ralph McQuarrie. Une grande partie du film a été tournée sur les lieux réels à San Francisco. Le succès public fut une nouvelle fois au rendez-vous.

Elle: –

Lui : ![]()

Acteurs: William Shatner, Leonard Nimoy, DeForest Kelley, James Doohan, Catherine Hicks

Voir la fiche du film et la filmographie de Leonard Nimoy sur le site IMDB.

Voir les autres films de Leonard Nimoy chroniqués sur ce blog…

Voir les livres sur Star Trek…

Remarques :

* Comme pour les deux opus précédents, l’écrivain de science-fiction Vonda N. McIntyre a écrit une novélisation du film qui est sortie simultanément. Il n’a pas été traduit en français (contrairement aux deux précédents).

* Le punk insupportable (et passablement grossier) dans le bus est joué par Kirk Thatcher, l’un des producteurs du film (oui, Kirk est son vrai prénom). Leonard Nimoy a raconté avoir vécu une scène similaire à New York où il avait regretté ne pas avoir les pouvoirs de Spock…

* Dans le film, Scott, technicien de 2286, apprend à un industriel de 1986 comment fabriquer un aluminium transparent. Cette invention est devenue réalité 23 ans plus tard en 2009 !

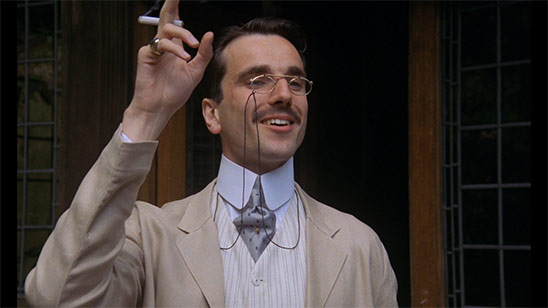

L’équipage de 2286 est lâché dans les rues du San Francisco de 1986 : Walter Koenig, James Doohan, Leonard Nimoy, DeForest Kelley, Nichelle Nichols, George Takei et William Shatner dans Star Trek IV – Retour sur Terre de Leonard Nimoy.

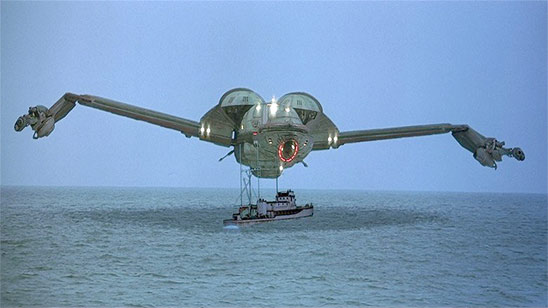

Grosse frayeur pour les méchants pêcheurs de baleines (qui parlent finlandais, soit-dit en passant (les pêcheurs, pas les baleines)) dans Star Trek IV – Retour sur Terre de Leonard Nimoy.