Titre original : « Blackmail »

Alice White se dispute avec son fiancé Frank dans un salon de thé et part avec un artiste qu’elle a accepté de rencontrer. Elle le suit jusqu’à son appartement où ils flirtent apparemment en toute innocence… Dernier film muet d’Hitchcock, ou premier film parlant du réalisateur, Blackmail est un peu les deux. Tourné d’abord en muet, Hitchcock retournera de nombreuses scènes en sonore, anticipant la demande de ses producteurs. Adaptation d’une pièce de Charles Bennett, cette histoire finalement assez simple permet au réalisateur de mettre en opposition l’amour et le devoir, et surtout de renverser les rôles établis. Les personnages se retrouvent malgré eux à tenir un rôle auquel rien ne les destinait. Le réalisateur nous gratifie de quelques scènes très « hitchcockienne », la plus remarquable étant la scène du meurtre où le spectateur devine l’action par le mouvement d’un rideau. A sa sortie, Blackmail fut le premier film sonore britannique et le succès fut très important.

Alice White se dispute avec son fiancé Frank dans un salon de thé et part avec un artiste qu’elle a accepté de rencontrer. Elle le suit jusqu’à son appartement où ils flirtent apparemment en toute innocence… Dernier film muet d’Hitchcock, ou premier film parlant du réalisateur, Blackmail est un peu les deux. Tourné d’abord en muet, Hitchcock retournera de nombreuses scènes en sonore, anticipant la demande de ses producteurs. Adaptation d’une pièce de Charles Bennett, cette histoire finalement assez simple permet au réalisateur de mettre en opposition l’amour et le devoir, et surtout de renverser les rôles établis. Les personnages se retrouvent malgré eux à tenir un rôle auquel rien ne les destinait. Le réalisateur nous gratifie de quelques scènes très « hitchcockienne », la plus remarquable étant la scène du meurtre où le spectateur devine l’action par le mouvement d’un rideau. A sa sortie, Blackmail fut le premier film sonore britannique et le succès fut très important.

Elle:

Lui :

Acteurs: Anny Ondra, John Longden, Donald Calthrop, Cyril Ritchard

Voir la fiche du film et la filmographie de Alfred Hitchcock sur le site IMDB.

Voir les autres films de Alfred Hitchcock chroniqués sur ce blog…

Voir les livres sur Alfred Hitchcock…

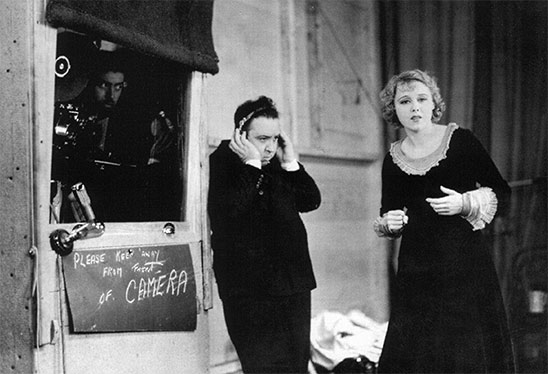

John Longden, Anny Ondra et Donald Calthrop dans Chantage de Alfred Hitchcock (photo publicitaire).

Remarques :

* Quelques mois après la sortie de la version parlante, une version muette fut diffusée auprès des cinémas qui n’étaient pas encore équipés pour le parlant.

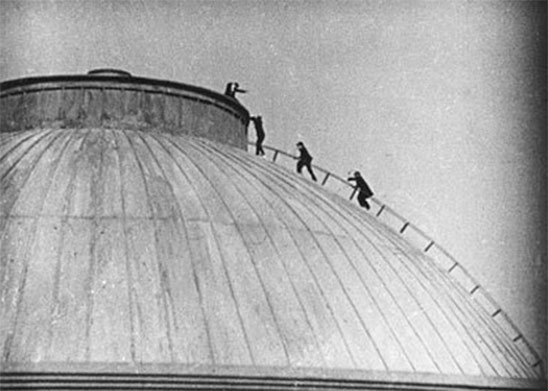

* Hitchcock utilise une technique assez élaborée à base de miroirs pour les scènes dans le British Museum. Il était en effet impossible de tourner sur les lieux même à cause du manque de lumière. Il prit donc des photos en pause longue et s’en servit comme fond.

* Hitchcock a toujours dit avoir conçu une fin différente qui aurait été le miroir de la scène du début : la jeune fille se fait arrêter et les policiers discutent en se lavant les mains « tu vois ta petite amie, ce soir ? » « Ah non, ce soir, je rentre chez moi tour seul ». Les producteurs ne voulurent pas de cette fin jugée trop triste et préférèrent une fin (assez immorale) en happy-end.

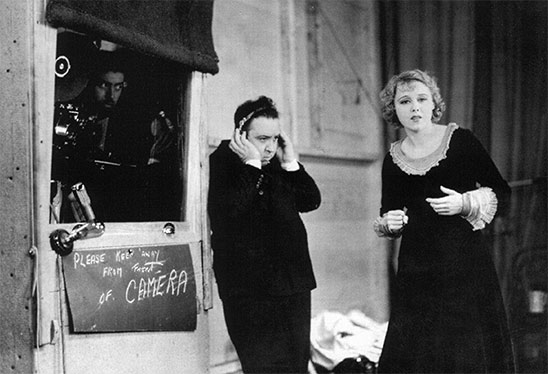

Anny Ondra, actrice autrichienne, était dotée d’un accent bien trop fort pour dire elle-même le texte. Elle mime donc les paroles pendant que Hitchcock écoute avec attention l’actrice Joan Barry placée dans une cabine insonorisée à part (la technique du doublage à postériori ne sera mise au point que quelques années plus tard).

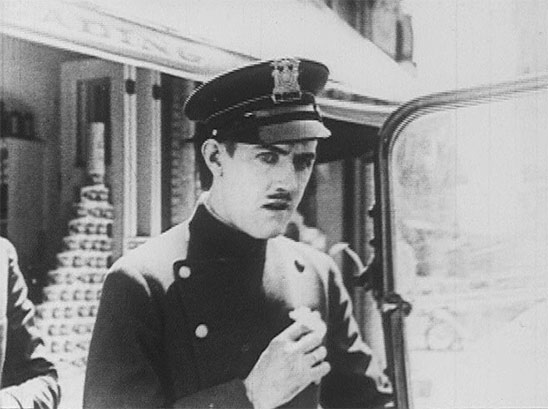

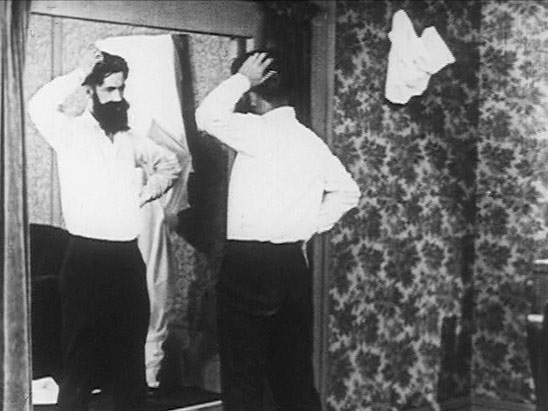

Le caméo d’Hitchcock dans Blackmail est l’un des plus célèbres (et des plus longs) de sa filmographie : Alfred Hitchcock, John Longden, et Anny Ondra (et le petit garçon espiègle qui va embêter le gentil monsieur).

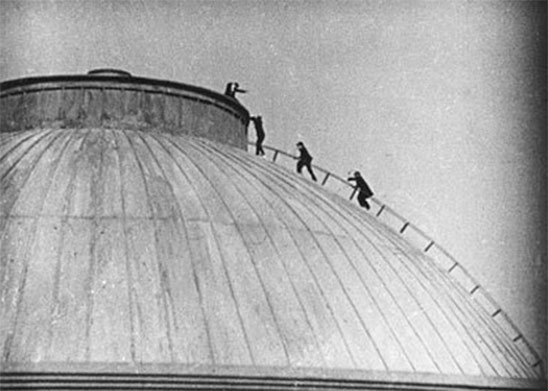

La célèbre scène finale sur le toit du British Museum dans Chantage de Alfred Hitchcock.

Homonymes :

Chantage (Blackmail) de H.C. Potter (1939) avec Edward G. Robinson

Blackmail de Lesley Selander (1947) avec Adele Mara et Ricardo Cortez

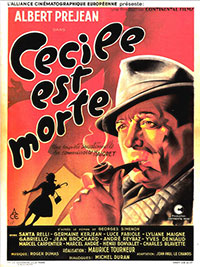

Cela fait plusieurs fois que la jeune Cécile demande à voir le commissaire Maigret. C’est même devenu un sujet de plaisanteries au 36 quai des Orfèvres. Elle se plaint de visites nocturnes de son appartement qu’elle occupe avec sa tante, une femme âgée et acariâtre…

Cela fait plusieurs fois que la jeune Cécile demande à voir le commissaire Maigret. C’est même devenu un sujet de plaisanteries au 36 quai des Orfèvres. Elle se plaint de visites nocturnes de son appartement qu’elle occupe avec sa tante, une femme âgée et acariâtre…![]()

![]()