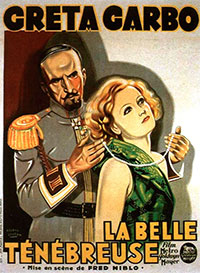

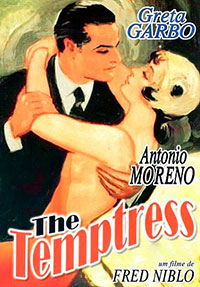

Titre original : « The Temptress »

(film muet) A Paris, lors d’un grand bal masqué, quelques minutes après avoir éconduit un banquier de renom qui désirait l’épouser, Elena rencontre un jeune ingénieur argentin. Ils tombent amoureux l’un de l’autre mais la jeune femme reste mystérieuse et refuse de donner son nom. Lorsque l’ingénieur visite le lendemain l’un de ses amis français, il découvre que la femme de celui-ci n’est autre que celle qu’il a rencontrée…

(film muet) A Paris, lors d’un grand bal masqué, quelques minutes après avoir éconduit un banquier de renom qui désirait l’épouser, Elena rencontre un jeune ingénieur argentin. Ils tombent amoureux l’un de l’autre mais la jeune femme reste mystérieuse et refuse de donner son nom. Lorsque l’ingénieur visite le lendemain l’un de ses amis français, il découvre que la femme de celui-ci n’est autre que celle qu’il a rencontrée…

Adapté d’un roman de Vicente Blasco-Ibanez (l’auteur des Quatre Cavaliers de l’Apocalypse), The Temptress est le deuxième film américain de Greta Garbo (1) qui avait alors 21 ans. Mauritz Stiller, le réalisateur suédois qui l’a découverte et amenée aux Etats-Unis, devait le diriger mais il fut écarté par la MGM après seulement dix jours de tournage (2) et fut remplacé par Fred Niblo. On doit à Stiller les premières minutes du film, notamment la scène de la rencontre entre Garbo et Moreno, une scène superbe où ils se découvrent l’un l’autre en retirant leur masque dans le jardin. Cette scène est empreinte d’une poésie et d’une beauté renversante, c’est l’une des plus belles scènes du cinéma muet, et on ne peut que regretter que Stiller n’ait pu achever le tournage. Le reste du film sous la direction de Fred Niblo est un peu plus classique mais comporte de belles scènes : le repas chez le banquier, le combat au fouet argentin et la scène quasi-christique qui suit, entre autres. Il est indéniable que Greta Garbo vole la vedette à Antonio Moreno, acteur alors très recherché car considéré comme étant le grand rival (ou successeur) de Valentino. Le plus étonnant dans ces premiers films de Garbo est de voir comment l’actrice avait déjà tout dès le départ : elle a déjà ce mélange subtil de profonde mélancolie et de nonchalance sensuelle qui la rend totalement unique parmi toutes les actrices de cinéma. Elle seule parvient à exprimer en même temps passion, candeur et lassitude par quelques mouvements aussi subtils que naturels, ce côté très naturel de son jeu étant amplifié par une sorte d’indicible maladresse dans sa façon de bouger son corps longiligne (3). Cette énorme présence à l’écran séduisit instantanément le public pendant que la critique était unanime à saluer l’émergence d’une grande star.

Elle: –

Lui : ![]()

Acteurs: Greta Garbo, Antonio Moreno, Marc McDermott, Lionel Barrymore, Armand Kaliz, Roy D’Arcy

Voir la fiche du film et la filmographie de Fred Niblo sur le site IMDB.

Voir les autres films de Fred Niblo chroniqués sur ce blog …

Voir les livres sur Greta Garbo …

Greta Garbo et Antonio Moreno dans La Tentatrice de Fred Niblo.

Greta Garbo et Antonio Moreno dans La Tentatrice de Fred Niblo.

Mauritz Stiller (à gauche), Greta Garbo et Antonio Moreno sur le tournage de La Tentatrice. Photo probablement prise pendant les essais : la scène ne correspond à aucune des scènes du film, la robe de Garbo ne correspond à aucune des robes du film et surtout Antonio Moreno n’a pas de moustache. La caméra tenue à la main est étonnante, d’autant plus qu’elle semble être motorisée ; le cameraman Tony Gaudio, qui semble faire un très gros plan sur Moreno, est adossé à un poteau tandis qu’un assistant tient un autre poteau qui sert d’appui à son bras gauche.

Mauritz Stiller (à gauche), Greta Garbo et Antonio Moreno sur le tournage de La Tentatrice. Photo probablement prise pendant les essais : la scène ne correspond à aucune des scènes du film, la robe de Garbo ne correspond à aucune des robes du film et surtout Antonio Moreno n’a pas de moustache. La caméra tenue à la main est étonnante, d’autant plus qu’elle semble être motorisée ; le cameraman Tony Gaudio, qui semble faire un très gros plan sur Moreno, est adossé à un poteau tandis qu’un assistant tient un autre poteau qui sert d’appui à son bras gauche.

Remarques :

* Après Torrent, The Temptress montre bien que la MGM voulait installer Greta Garbo dans cette image de femme fatale, image qui ne plaisait guère à l’actrice. Dès la fin du tournage, Greta Garbo s’est plainte de sa fatigue et des nombreuses robes compliquées à enfiler et à porter.

* Louis B. Mayer trouvait la fin si déprimante qu’il en fit tourner une autre, plus heureuse, et les propriétaires de salles pouvaient choisir la version qu’ils désiraient.

(1) Le premier film américain de Greta Garbo est Torrent de Monta Bell (1926) avec Ricardo Cortez.

(2) Plusieurs raisons à cette éviction brutale : (a) la MGM jugeait Stiller incapable de se plier à la discipline des grands studios et refusait d’accepter les directives (et, après La Veuve joyeuse, la MGM ne tenait pas à avoir un 2e Erich von Stroheim à gérer…), (b) sa mauvaise connaissance de la langue anglaise rendait difficile ses rapports avec l’équipe qui ne comprenait pas bien ses instructions, (c) Stiller avait rué dans les brancards sur des questions de contrat. A noter que certaines sources parlent de 4 semaines de tournage pour Stiller, d’autres affirment que tout ce que Stiller a tourné a été perdu.

Il est donc un peu délicat de savoir avec précision où s’arrête la partie filmée par Stiller et où commence celle filmée par Niblo. A mon (humble) avis, la scène où ils ôtent leur masque n’est pas dans le style Niblo alors que la suite (et notamment le moment où ils se séparent au petit matin) peut avoir été tourné par Niblo. A noter qu’une scène tournée par Stiller où Garbo monte un cheval blanc destinée à être placée au tout début du film est aujourd’hui perdue mais il reste une photographie.

(3) Greta Garbo était persuadée qu’elle ne savait pas jouer. Dans une lettre qu’elle écrit aux siens à cette époque, elle analyse : « Si je n’apprends pas à jouer, ils vont se lasser de moi. »

Greta Garbo dans La Tentatrice de Fred Niblo (scène probablement tournée par Stiller).

Greta Garbo dans La Tentatrice de Fred Niblo (scène probablement tournée par Stiller).

Greta Garbo dans La Tentatrice de Fred Niblo.

Greta Garbo dans La Tentatrice de Fred Niblo.

Antonio Moreno, Greta Garbo et Armand Kaliz. Photo publicitaire pour la La Tentatrice de Fred Niblo, une photo qui illustre bien l’image de « femme croqueuse d’hommes » que la MGM voulait attacher à Greta Garbo.

Antonio Moreno, Greta Garbo et Armand Kaliz. Photo publicitaire pour la La Tentatrice de Fred Niblo, une photo qui illustre bien l’image de « femme croqueuse d’hommes » que la MGM voulait attacher à Greta Garbo.

Tournage d’un plan en plongée de La Tentatrice. Fred Niblo est en haut, debout, le plus à droite. L’homme à lunettes à côté de la caméra est William H. Daniels qui va devenir le chef-opérateur attitré de Greta Garbo. Dans le film, la scène alterne des plans en plongée sur le visage de Garbo (simili caméra subjective avec une image floue pour montrer que Moreno n’est pas maître de lui) avec des plans en contre-plongée sur le visage de Moreno. On notera que les acteurs ont été surélevés pour les placer à la bonne distance de la caméra.

Tournage d’un plan en plongée de La Tentatrice. Fred Niblo est en haut, debout, le plus à droite. L’homme à lunettes à côté de la caméra est William H. Daniels qui va devenir le chef-opérateur attitré de Greta Garbo. Dans le film, la scène alterne des plans en plongée sur le visage de Garbo (simili caméra subjective avec une image floue pour montrer que Moreno n’est pas maître de lui) avec des plans en contre-plongée sur le visage de Moreno. On notera que les acteurs ont été surélevés pour les placer à la bonne distance de la caméra.