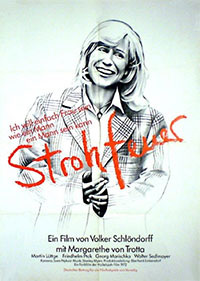

Titre original : « Strohfeuer »

Elisabeth, 30 ans, vient de divorcer. Pressée de retrouver sa liberté, elle a pris les torts sur elle. Elle cherche à retrouver un poste d’assistante bilingue et se lance dans des activités qu’elle n’a pu faire jusque là et qui l’attirent, comme le chant et la danse…

Elisabeth, 30 ans, vient de divorcer. Pressée de retrouver sa liberté, elle a pris les torts sur elle. Elle cherche à retrouver un poste d’assistante bilingue et se lance dans des activités qu’elle n’a pu faire jusque là et qui l’attirent, comme le chant et la danse…

Margarethe von Trotta a écrit le scénario de Feu de paille avec son mari Volker Schlöndorff en s’inspirant de sa propre vie. Comme son héroïne, elle s’est retrouvée mariée très tôt, trop tôt, et a divorcé avant de rencontrer Volker Schlöndorff. Ses aspirations sont celles d’une génération de femmes de la fin des années soixante et du début des années soixante-dix. Margarethe von Trotta est lucide, elle admet le côté désordonné de ses ambitions d’indépendance que son avocate qualifie de « feu de paille » mais montre bien qu’elles se heurtent aux fondements d’une société profondément patriarcale. La photographie est signée Sven Nykvist (le directeur de la photographie attitré d’Ingmar Bergman). Le film est intéressant de visionner un demi-siècle plus tard pour mieux visualiser ce qui a évolué depuis… et aussi ce qui n’a guère évolué.

Elle: –

Lui : ![]()

Acteurs: Margarethe von Trotta, Friedhelm Ptok, Martin Lüttge

Voir la fiche du film et la filmographie de Volker Schlöndorff sur le site IMDB.

Voir les autres films de Volker Schlöndorff chroniqués sur ce blog…

Voir les livres sur Volker Schlöndorff…

Margarethe von Trotta et Martin Lüttge dans Feu de paille (Strohfeuer) de Volker Schlöndorff.

Margarethe von Trotta et Martin Lüttge dans Feu de paille (Strohfeuer) de Volker Schlöndorff.