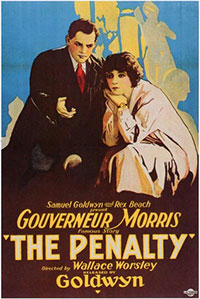

Titre original : « The Penalty »

A la suite d’un accident, un jeune garçon est inutilement amputé des deux jambes à cause de la précipitation d’un docteur. Des années plus tard, nous le retrouvons à la tête de la pègre et bien décidé à se venger… The Penalty est le film qui a fait éclater au grand jour le talent de Lon Chaney (1). C’est l’un de ses plus grands rôles. Il joue ici avec ses deux jambes repliées, mollet contre cuisse. Il ne pouvait ainsi jouer que quelques minutes à la fois, avant que la douleur ne soit intolérable. Les muscles de ses jambes ne s’en remettront jamais tout à fait. Et pourtant, il semble se déplacer avec grande aisance. Mais Lon Chaney, ce n’est pas qu’une performance physique, c’est aussi un visage qu’il peut modeler de mille et une façons pour créer autant d’expressions. The Penalty est globalement assez terrifiant, avec un climat assez lourd qui nous met mal a l’aise mais le plus remarquable réside dans la palette de sentiments que nous inspire le personnage joué par Lon Chaney : tantôt il nous fait frémir, tantôt il nous fait pitié, tantôt on le comprend, tantôt on le hait. Il montre un subtil mélange de cruauté et d’humanité. Les seconds rôles sont très bien tenus. La fin gentillette est (hélas) en contraste total avec le reste du film.

A la suite d’un accident, un jeune garçon est inutilement amputé des deux jambes à cause de la précipitation d’un docteur. Des années plus tard, nous le retrouvons à la tête de la pègre et bien décidé à se venger… The Penalty est le film qui a fait éclater au grand jour le talent de Lon Chaney (1). C’est l’un de ses plus grands rôles. Il joue ici avec ses deux jambes repliées, mollet contre cuisse. Il ne pouvait ainsi jouer que quelques minutes à la fois, avant que la douleur ne soit intolérable. Les muscles de ses jambes ne s’en remettront jamais tout à fait. Et pourtant, il semble se déplacer avec grande aisance. Mais Lon Chaney, ce n’est pas qu’une performance physique, c’est aussi un visage qu’il peut modeler de mille et une façons pour créer autant d’expressions. The Penalty est globalement assez terrifiant, avec un climat assez lourd qui nous met mal a l’aise mais le plus remarquable réside dans la palette de sentiments que nous inspire le personnage joué par Lon Chaney : tantôt il nous fait frémir, tantôt il nous fait pitié, tantôt on le comprend, tantôt on le hait. Il montre un subtil mélange de cruauté et d’humanité. Les seconds rôles sont très bien tenus. La fin gentillette est (hélas) en contraste total avec le reste du film.

Elle: –

Lui : ![]()

Acteurs: Lon Chaney, Jim Mason, Ethel Grey Terry, Claire Adams

Voir la fiche du film et la filmographie de Wallace Worsley sur le site IMDB.

Remarques :

* Un plan montrant Lon Chaney descendant un escalier sur ses deux jambes (entières) fut inséré à la fin du film pour prouver au public que l’acteur n’était pas lui-même amputé. Il fut enlevé lors d’une ressortie en 1926 et il est depuis perdu.

* On notera quelques touches assez ostensibles d’anticommunisme. Cela peut étonner pour 1920 mais il faut se rappeler que le Parti Communiste américain a été créé en 1919 et que ses premières années furent assez agitées.

* L’auteur du livre, Gouverneur Morris (1876-1953), est l’arrière petit fils de Gouverneur Morris (1752-1816), homme politique, père fondateur des Etats-Unis d’Amérique. Cet illustre aïeul avait d’ailleurs perdu une jambe à l’âge de 28 ans, dans un accident disait-on (en réalité, il semble qu’il ait sauté par une fenêtre pour échapper à un mari trompé). Serait-ce cette infirmité qui a inspiré l’arrière petit-fils pour son roman ?

(1) Bien que Lon Chaney ait tourné dans de très nombreux films à partir de 1913, il a été principalement remarqué dans un film de 1919, The Miracle Man, (film dont seules quelques minutes sont parvenues jusqu’à nous). The Penalty a ensuite vraiment démontré qu’il était un acteur totalement unique.

Homonyme (sans autre lien que le nom) :

The Penalty de Harold S. Bucquet (1941) avec Lionel Barrymore