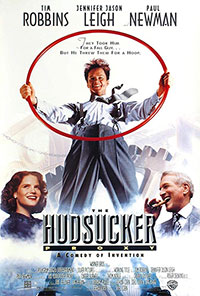

Titre original : « The Hudsucker Proxy »

Le magnat Waring Hudsucker s’est jeté du 44e étage de son building. Il n’a pas d’héritier. Les parts de son florissant empire industriel vont se trouver en vente au grand dam des membres du conseil qui ne peuvent les acheter vu le niveau élevé de l’action. Le vice président pense avoir trouvé la parade : mettre un idiot à la tête de l’entreprise afin que les cours chutent…

Le magnat Waring Hudsucker s’est jeté du 44e étage de son building. Il n’a pas d’héritier. Les parts de son florissant empire industriel vont se trouver en vente au grand dam des membres du conseil qui ne peuvent les acheter vu le niveau élevé de l’action. Le vice président pense avoir trouvé la parade : mettre un idiot à la tête de l’entreprise afin que les cours chutent…

Grâce à leur Palme d’or au Festival de Cannes 1991 pour Barton Fink, les frères Coen ont pu bénéficier d’un budget important pour tourner Le Grand Saut. C’est leur premier film pour un grand studio hollywoodien. Le thème de base est assez classique dans le cinéma américain (on est très proche de Frank Capra) mais le traitement qu’en font les deux frères est assez original puisqu’ils vont très loin dans le loufoque tout en gardant un pied dans la réalité. Cela semble partir de façon incontrôlée par moments, notamment dans la partie au sous-sol qui évoque vraiment Brazil, mais l’ensemble est parfaitement maitrisé. Les personnages secondaires sont très travaillés et réussis. L’humour est constant, de nombreuses scènes sont jubilatoires. Le Grand saut n’est que rarement cité quand on mentionne les films des frères Coen. On se demande bien pourquoi…

Elle: –

Lui : ![]()

Acteurs: Tim Robbins, Jennifer Jason Leigh, Paul Newman, Charles Durning

Voir la fiche du film et la filmographie de Joel Coen et Ethan Coen sur le site IMDB.

Voir les autres films de Joel Coen et Ethan Coen chroniqués sur ce blog…

Voir les livres sur les Frères Coen…

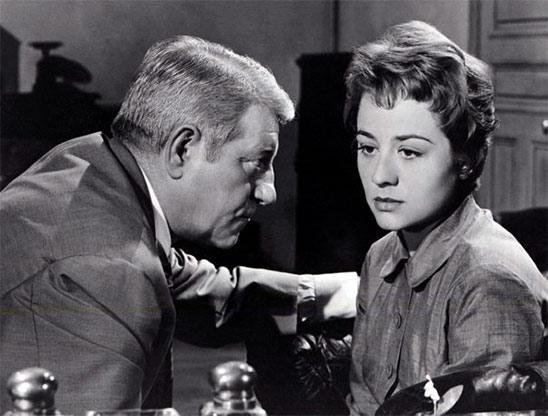

Jennifer Jason Leigh et Tim Robbins dans Le Grand saut de Joel Coen et Ethan Coen.

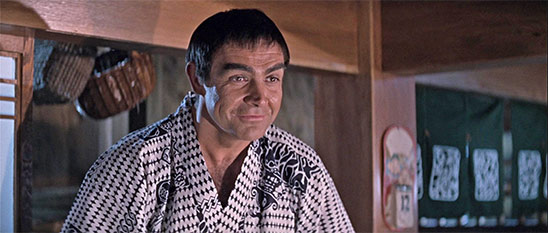

Paul Newman dans Le Grand saut de Joel Coen et Ethan Coen.