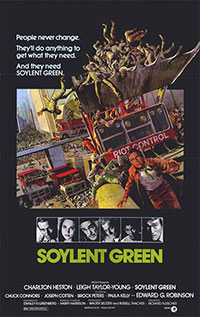

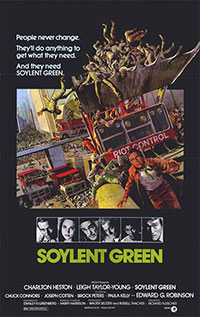

Titre original : « Soylent Green »

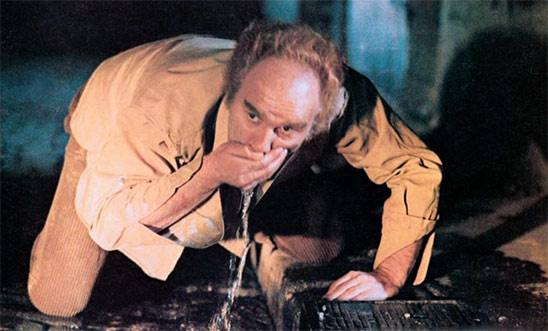

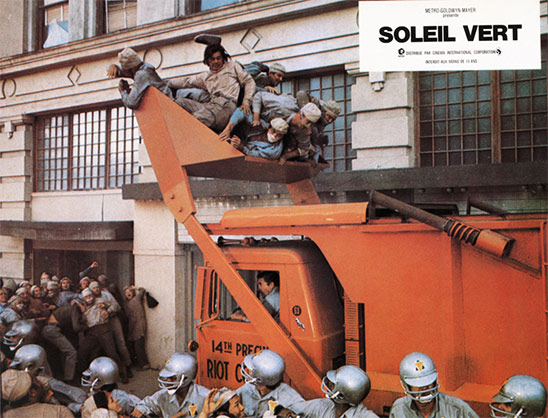

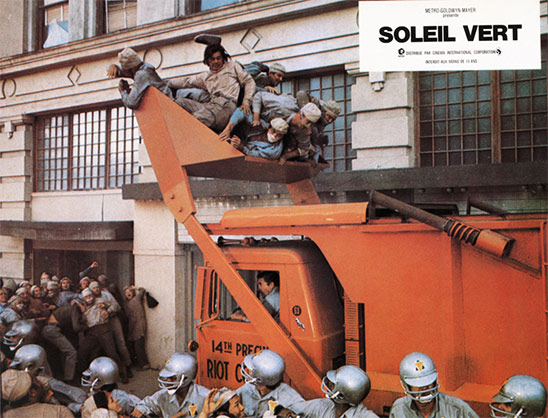

New York en 2022 compte quarante millions d’habitants, la plupart sans domicile, se nourrissant des nourritures synthétiques en plaque fabriquées par la compagnie Soylent. Le policier Thorn a la chance d’avoir un minuscule appartement qu’il partage avec Sol, un vieillard qui l’aide dans ses enquêtes. La mort suspecte d’un « homme riche » va les amener à découvrir un terrible secret… Soleil vert, l’un des films majeurs de la science-fiction au cinéma, est l’adaptation d’un roman d’Harry Harrison. Si le film est remarquable, ce n’est pas tant par le déroulement de l’enquête, ni même par la découverte du terrible secret (que le spectateur devinera certainement très tôt dans le film, s’il ne l’a pas appris à l’avance à la lecture d’un résumé), mais plutôt par la vision qu’il nous permet d’avoir d’un futur proche, celle d’un monde asphyxié par une surpopulation extrême, une pollution omniprésente, une pénurie généralisée, une perte totale des liens avec la nature. Certaines scènes sont vraiment marquantes (comme celle des camions-bennes anti-émeute) mais la puissance du film vient certainement de la proximité du monde décrit avec notre monde actuel, autant celui de 1973 que celui du troisième millénaire. Bien entendu, notre monde n’a (heureusement) pas atteint ce niveau de surpopulation mais le point important dans cette vision est de nous montrer un monde en pleine « dé-socialisation », en proie à un délitement total des rapports entre les hommes, à la perte progressive de la valeur humaine. Cette préoccupation reste très actuelle : l’accroissement de la valeur humaine, que l’on pourrait sans doute nommer progrès de l’humanité, pourrait-elle à un moment donné culminer pour nous faire basculer dans une régression ? La question se situe bien au-delà de la simple préoccupation de savoir si cette vision est pessimiste ou pas (elle l’est, mais c’est secondaire). Soleil vert se situe donc bien dans la lignée des grands romans ou films de science-fiction qui, 1984 en tête, jouent le rôle de lanceurs d’alerte en extrapolant. Ils nous questionnent sur notre monde, celui d’aujourd’hui, le monde dans lequel nous vivons. Ils ont ainsi une indéniable dimension philosophique.

New York en 2022 compte quarante millions d’habitants, la plupart sans domicile, se nourrissant des nourritures synthétiques en plaque fabriquées par la compagnie Soylent. Le policier Thorn a la chance d’avoir un minuscule appartement qu’il partage avec Sol, un vieillard qui l’aide dans ses enquêtes. La mort suspecte d’un « homme riche » va les amener à découvrir un terrible secret… Soleil vert, l’un des films majeurs de la science-fiction au cinéma, est l’adaptation d’un roman d’Harry Harrison. Si le film est remarquable, ce n’est pas tant par le déroulement de l’enquête, ni même par la découverte du terrible secret (que le spectateur devinera certainement très tôt dans le film, s’il ne l’a pas appris à l’avance à la lecture d’un résumé), mais plutôt par la vision qu’il nous permet d’avoir d’un futur proche, celle d’un monde asphyxié par une surpopulation extrême, une pollution omniprésente, une pénurie généralisée, une perte totale des liens avec la nature. Certaines scènes sont vraiment marquantes (comme celle des camions-bennes anti-émeute) mais la puissance du film vient certainement de la proximité du monde décrit avec notre monde actuel, autant celui de 1973 que celui du troisième millénaire. Bien entendu, notre monde n’a (heureusement) pas atteint ce niveau de surpopulation mais le point important dans cette vision est de nous montrer un monde en pleine « dé-socialisation », en proie à un délitement total des rapports entre les hommes, à la perte progressive de la valeur humaine. Cette préoccupation reste très actuelle : l’accroissement de la valeur humaine, que l’on pourrait sans doute nommer progrès de l’humanité, pourrait-elle à un moment donné culminer pour nous faire basculer dans une régression ? La question se situe bien au-delà de la simple préoccupation de savoir si cette vision est pessimiste ou pas (elle l’est, mais c’est secondaire). Soleil vert se situe donc bien dans la lignée des grands romans ou films de science-fiction qui, 1984 en tête, jouent le rôle de lanceurs d’alerte en extrapolant. Ils nous questionnent sur notre monde, celui d’aujourd’hui, le monde dans lequel nous vivons. Ils ont ainsi une indéniable dimension philosophique.

Elle:

Lui :

Acteurs: Charlton Heston, Edward G. Robinson, Chuck Connors, Joseph Cotten

Voir la fiche du film et la filmographie de Richard Fleischer sur le site IMDB.

Voir les autres films de Richard Fleischer chroniqués sur ce blog…

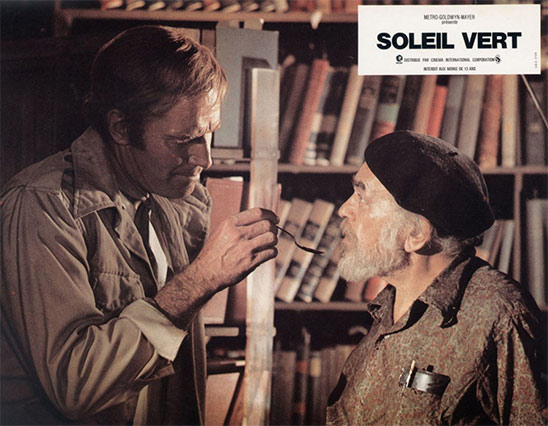

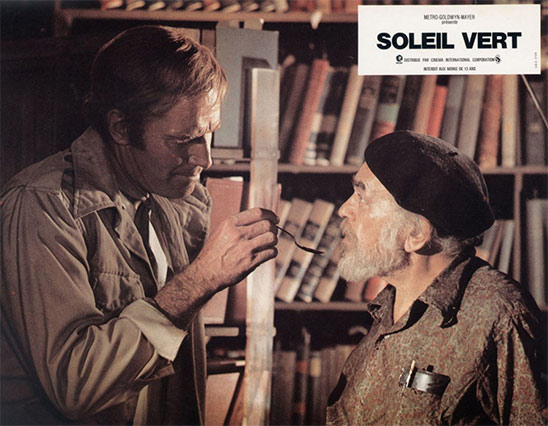

Charlton Heston découvre le secret du Soleil vert dans le film homonyme de Richard Fleisher.

Remarques :

* Le mot « Soylent » est formé avec la première syllabe des deux mots « soybeans & lentils » (soja et lentilles).

* Le roman de Harry Harrison s’intitule Make room ! Make room ! (1966). En dehors de ce roman, ses histoires étaient souvent marquées par un certain humour. Il a notamment créé les personnages Ratinox (The Stainless Steel Rat) et Bill, le héros galactique (Bill, the Galactic Hero) (récemment porté à l’écran) qu’il a fait vivre dans plusieurs romans. Harry Harrison a eu sans doute plus d’influence en étant éditeur de plusieurs magazines publiant des nouvelles.

* La composition si particulière du Soleil vert n’était pas dans le roman. Cette facette a été introduite par le scénariste Stanley R. Greenberg.

* Soleil vert est le dernier film d’Edward G. Robinson. L’acteur était très malade pendant le tournage et en outre était devenu presque totalement sourd. Il est décédé en janvier 1973, avant même la sortie du film.

* Le jeu vidéo auquel joue la jeune femme dans l’appartement de Joseph Cotten est Computer Space. Ce jeu créé en 1971 par Nolan Bushnell (futur créateur d’Atari) est le premier jeu vidéo en machine d’arcades (à pièces). A l’époque du tournage, c’était le seul. Pong apparaitra quelques mois plus tard.

Charlton Heston et Edward G. Robinson dans Soleil vert de Richard Fleischer

Les camions-bennes anti-émeute à l’oeuvre dans un monde en proie à la surpopulation dans Soleil vert de Richard Fleischer.

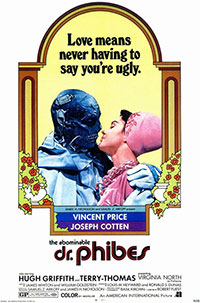

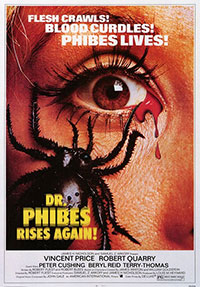

Trois ans après sa « disparition » à la fin de L’abominable Dr. Phibes, le docteur revient à la vie grâce à un mécanisme prévu pour se déclencher à un moment précis. Il doit maintenant se rendre en Egypte pour faire revenir à la vie sa douce Victoria. Hélas, il découvre que le vieux parchemin qui devait le guider lui a été volé… Comme la plupart des suites, Le Retour de l’abominable Dr. Phibes est plutôt moins réussi que son prédécesseur. D’une part, l’effet de surprise n’est plus là et le scénario semble moins cohérent : certes, le fait de situer une grande partie de l’action en Egypte permet d’introduire toutes sortes de mécanismes aussi élaborés que mortels mais les meurtres manquent d’un plan d’ensemble (comme de suivre les plaies d’Egypte dans le précédent volet). Le Retour de l’abominable Dr. Phibes reste plaisant à regarder grâce à son côté totalement loufoque. Rien n’est sérieux ici et l’humour y est dans un sens plus marqué que dans le premier (l’affiche est plus terrifiante que le film). Le troisième volet qui était prévu ne verra jamais le jour.

Trois ans après sa « disparition » à la fin de L’abominable Dr. Phibes, le docteur revient à la vie grâce à un mécanisme prévu pour se déclencher à un moment précis. Il doit maintenant se rendre en Egypte pour faire revenir à la vie sa douce Victoria. Hélas, il découvre que le vieux parchemin qui devait le guider lui a été volé… Comme la plupart des suites, Le Retour de l’abominable Dr. Phibes est plutôt moins réussi que son prédécesseur. D’une part, l’effet de surprise n’est plus là et le scénario semble moins cohérent : certes, le fait de situer une grande partie de l’action en Egypte permet d’introduire toutes sortes de mécanismes aussi élaborés que mortels mais les meurtres manquent d’un plan d’ensemble (comme de suivre les plaies d’Egypte dans le précédent volet). Le Retour de l’abominable Dr. Phibes reste plaisant à regarder grâce à son côté totalement loufoque. Rien n’est sérieux ici et l’humour y est dans un sens plus marqué que dans le premier (l’affiche est plus terrifiante que le film). Le troisième volet qui était prévu ne verra jamais le jour.![]()