Au Mexique, un requin dévore un espion prisonnier d’une cabine téléphonique jetée à la mer. On appelle à la rescousse l’agent français Bob Saint-Clar, le meilleur agent secret du monde. Celui-ci est dépêché sur place où l’attend la très belle Tatiana. Sur une plage exotique, ils sont attaqués par une horde d’ennemis envoyés par l’infâme Karpov…

Au Mexique, un requin dévore un espion prisonnier d’une cabine téléphonique jetée à la mer. On appelle à la rescousse l’agent français Bob Saint-Clar, le meilleur agent secret du monde. Celui-ci est dépêché sur place où l’attend la très belle Tatiana. Sur une plage exotique, ils sont attaqués par une horde d’ennemis envoyés par l’infâme Karpov…

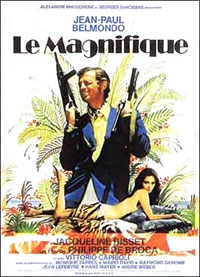

Sur une idée de scénario originale, Philippe de Broca nous sert un grand divertissement, très farfelu mais pas idiot du tout : il a une façon très amusante d’explorer les rapports entre la fiction et la réalité, (on remarquera les multiples façons de passer de l’un à l’autre, aucune n’étant utilisée deux fois) et également les rapports entre un créateur et sa création. La parodie des films d’espionnage et de la littérature de gare est assez outrée et Belmondo s’en donne à cœur-joie, bondissant et multipliant les effets de cape. Jacqueline Bisset apporte une belle touche de charme et de douceur.

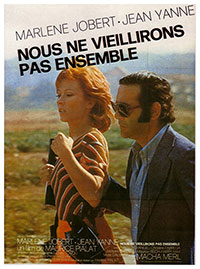

Elle: –

Lui : ![]()

Acteurs: Jean-Paul Belmondo, Jacqueline Bisset, Vittorio Caprioli, Mario David, Jean Lefebvre

Voir la fiche du film et la filmographie de Philippe de Broca sur le site IMDB.

Voir les autres films de Philippe de Broca chroniqués sur ce blog…

Voir les livres sur Jean-Paul Belmondo…

Remarques :

* Aucun scénariste n’est mentionné au générique du fait d’un conflit entre Francis Veber et Philippe de Broca en cours d’écriture. Le scénario fut alors repris par Jean-Paul Rappeneau et Daniel Boulanger. Francis Veber a refusé que son nom apparaisse au générique.

* Jean-Paul Belmondo a gardé le surnom Le Magnifique après ce film.

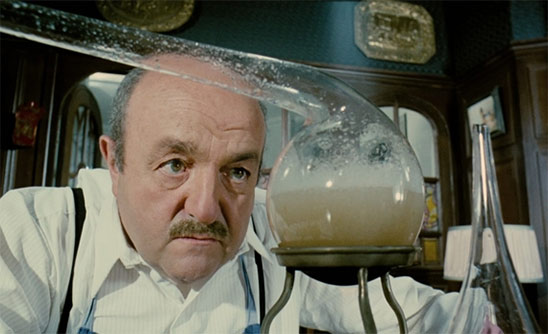

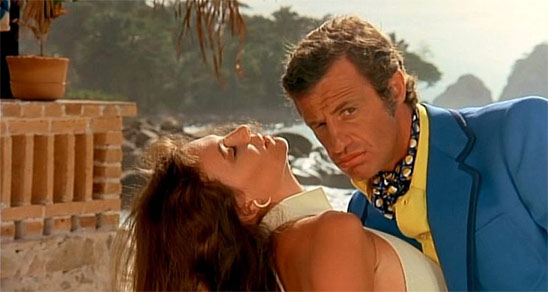

Côté pile : Jacqueline Bisset et Jean-Paul Belmondo dans Le Magnifique de Philippe de Broca.

Côté face : Jean-Paul Belmondo et Jacqueline Bisset dans Le Magnifique de Philippe de Broca.