Titre original : « The Lodger: A Story of the London Fog »

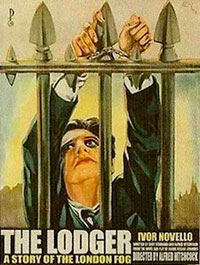

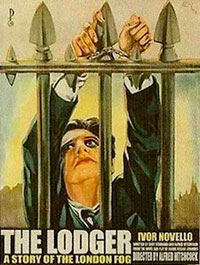

Un cri perce la nuit froide et brumeuse de Londres. Le «Vengeur» vient de faire une septième victime, encore une jeune femme blonde. Un témoin décrit un homme de grande taille se dissimulant le bas du visage avec un foulard. Le même soir, un étrange voyageur se présente pour louer une chambre dans une maison du quartier. La fille de la famille, Daisy, y est courtisée avec insistance par un enquêteur de Scotland Yard… The Lodger est le premier «vrai film» d’Alfred Hitchcock, le premier où il a pu exercer son style propre (1). C’est aussi la première adaptation à l’écran de ce roman de l’anglaise Marie Belloc Lowndes, roman inspiré par les crimes en série de Jack l’éventreur. Le cinéaste montre un talent pour créer une atmosphère plutôt angoissante, où l’on s’interroge sur la culpabilité du personnage principal. Le montage des premières minutes du film est assez remarquable, faisant monter la tension pendant une quinzaine de minutes avant que n’apparaisse l’acteur principal, partiellement masqué. Il montre aussi un talent pour mettre en place des images fortes : la scène (chargée d’une indéniable connotation christique) où Ivor Novello se retrouve suspendu par ses menottes à une grille reste dans les esprits. Il se montre enfin novateur et même audacieux dans certains plans, comme celui où l’on «entend» le locataire marcher dans la pièce au-dessous de nous. (film muet)

Un cri perce la nuit froide et brumeuse de Londres. Le «Vengeur» vient de faire une septième victime, encore une jeune femme blonde. Un témoin décrit un homme de grande taille se dissimulant le bas du visage avec un foulard. Le même soir, un étrange voyageur se présente pour louer une chambre dans une maison du quartier. La fille de la famille, Daisy, y est courtisée avec insistance par un enquêteur de Scotland Yard… The Lodger est le premier «vrai film» d’Alfred Hitchcock, le premier où il a pu exercer son style propre (1). C’est aussi la première adaptation à l’écran de ce roman de l’anglaise Marie Belloc Lowndes, roman inspiré par les crimes en série de Jack l’éventreur. Le cinéaste montre un talent pour créer une atmosphère plutôt angoissante, où l’on s’interroge sur la culpabilité du personnage principal. Le montage des premières minutes du film est assez remarquable, faisant monter la tension pendant une quinzaine de minutes avant que n’apparaisse l’acteur principal, partiellement masqué. Il montre aussi un talent pour mettre en place des images fortes : la scène (chargée d’une indéniable connotation christique) où Ivor Novello se retrouve suspendu par ses menottes à une grille reste dans les esprits. Il se montre enfin novateur et même audacieux dans certains plans, comme celui où l’on «entend» le locataire marcher dans la pièce au-dessous de nous. (film muet)

Elle: –

Lui :

Acteurs: Ivor Novello, June, Malcolm Keen

Voir la fiche du film et la filmographie de Alfred Hitchcock sur le site IMDB.

Voir les autres films de Alfred Hitchcock chroniqués sur ce blog…

Voir les livres sur Alfred Hitchcock…

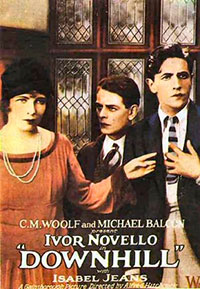

Ivor Novello et June dans The Lodger de Alfred Hitchcock (1926)

Remarques :

* The Lodger est le premier film où le réalisateur apparaît lui-même dans une scène. Il s’agissait alors plus de combler un manque de figurants que d’un choix délibéré. On le voit de dos dans les bureaux du journal au tout début du film (confirmé par le réalisateur). Certains mentionnent un second caméo (non confirmé) à la fin du film, au moment où l’on décroche Ivor Novello : il y a bien un figurant qui lui ressemble vu de loin mais, vu de plus près un peu plus tard, l’on voit bien que ce n’est pas lui (à mon avis).

Le premier caméo d’Alfred Hitchcock est une apparition de dos dans The Lodger (1926)

* Les superbes intertitres dans le style Avant-garde / Art-déco sont l’oeuvre de Edward McKnight Kauffer, artiste-illustrateur avant-gardiste d’origine américaine (1890-1954).

* Le film a failli ne pas sortir : le réalisateur Graham Cutts, dont Hitchcock avait été l’assistant, voyait d’un mauvais oeil l’émergence d’un autre réalisateur ; il réussit à dénigrer le film auprès des responsables de Gainsborough Pictures et ce n’est qu’à l’insistance du producteur Michael Balcon qu’il put finalement sortir après quelques modifications d’intertitres.

Ivor Novello, June et Malcolm Keen dans The Lodger de Alfred Hitchcock (1926) (photo publicitaire)

Les adaptations du roman The Lodger à l’écran :

1. Les cheveux d’or (The Lodger) d’Alfred Hitchcock (UK, 1926) avec Ivor Novello

2. The Lodger de Maurice Elveny (UK, 1932)avec à nouveau Ivor Novello

3. Jack l’éventreur (The Lodger) de John Brahms (USA, 1944) avec Laird Cregar

4. L’Etrange Mr Slade (Man in the Attic) de Hugo Fregonese (USA, 1953) avec Jack Palance

5. Jack l’éventreur: The Lodger (The Lodger) de David Ondaatje (USA, 2009) avec Alfred Molina.

Nota : Il existe d’autres films intitulés Jack l’éventreur, ou mettant en scène le tristement célèbre meurtrier, mais ce ne sont pas des adaptations du roman de Marie Belloc Lowndes.

(1) Techniquement parlant, c’est son troisième film en tant que réalisateur (voire quatrième si l’on inclut un premier court-métrage inachevé) mais Alfred Hitchcock le dit lui-même : « Dans ce film, toute mon approche a été instinctive, c’est la première fois que j’ai exercé mon style propre. En vérité, on peut considérer que The Lodger est mon premier film. » (Entretiens avec François Truffaut, Ramsay 1983).

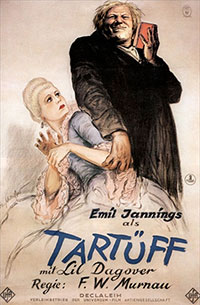

(Film muet) Un vieillard riche vit avec sa gouvernante qui lorgne sur sa fortune : elle réussit à faire déshériter son petit-fils qui, pour confondre l’intrigante, organise une projection privée du Tartuffe de Molière… Placer ainsi un film dans le film était un procédé très rare à l’époque : le prologue et l’épilogue se situent donc à la période actuelle avec une image plutôt moderne, des angles de vue innovants et une absence de maquillage des acteurs, alors que le corps du film est situé au XVIIe siècle, avec une image plus classique, adoucie par un flou artistique (ce sont les propres mots employés par l’opérateur Karl Freund interviewé en 1928). Murnau a beaucoup simplifié la pièce de Molière, ne conservant que quatre personnages principaux, mais il en garde bien l’esprit : il s’agit de fustiger l’hypocrisie et la fausse dévotion sur un fond de mise en relief des différences sociales. Les éclairages sont assez travaillés et les très gros plans nombreux. Pour compenser la dramatique réduction des dialogues, Emil Jannings a un jeu très expressif et son interprétation grimaçante de Tartuffe le rend plus inquiétant que ridicule. Du fait de ses connotations anticléricales, le film avait été amputé d’une dizaine de minutes dans sa version américaine. Il a été récemment restauré.

(Film muet) Un vieillard riche vit avec sa gouvernante qui lorgne sur sa fortune : elle réussit à faire déshériter son petit-fils qui, pour confondre l’intrigante, organise une projection privée du Tartuffe de Molière… Placer ainsi un film dans le film était un procédé très rare à l’époque : le prologue et l’épilogue se situent donc à la période actuelle avec une image plutôt moderne, des angles de vue innovants et une absence de maquillage des acteurs, alors que le corps du film est situé au XVIIe siècle, avec une image plus classique, adoucie par un flou artistique (ce sont les propres mots employés par l’opérateur Karl Freund interviewé en 1928). Murnau a beaucoup simplifié la pièce de Molière, ne conservant que quatre personnages principaux, mais il en garde bien l’esprit : il s’agit de fustiger l’hypocrisie et la fausse dévotion sur un fond de mise en relief des différences sociales. Les éclairages sont assez travaillés et les très gros plans nombreux. Pour compenser la dramatique réduction des dialogues, Emil Jannings a un jeu très expressif et son interprétation grimaçante de Tartuffe le rend plus inquiétant que ridicule. Du fait de ses connotations anticléricales, le film avait été amputé d’une dizaine de minutes dans sa version américaine. Il a été récemment restauré.![]()

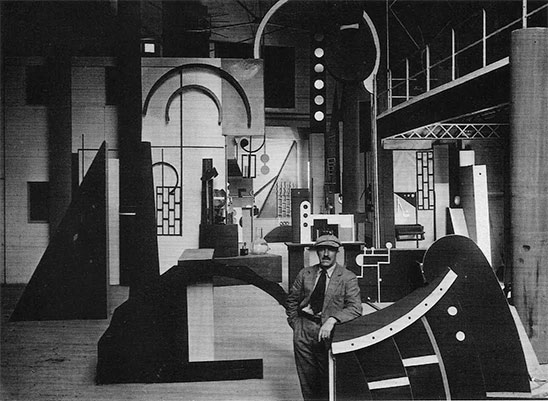

(Film muet) Ce documentaire optimiste sur la ville de Berlin a été tourné à une époque où l’Allemagne se redressait : la page de l’Après-guerre marqué par la crise et l’hyperinflation était tournée et le moment était venu de retrouver une certaine joie de vivre. Berlin est ainsi montrée comme une ville foisonnante, riche de sa diversité autant économique que culturelle où la course effrénée des automobiles marque l’entrée de la ville dans la modernité. Le film met en avant les vertus du travail mais aussi celles des loisirs. La réalisation est soignée avec de beaux effets (fractionnement d’écran, surimpression). Hormis toutes les scènes « actuelles », le film illustre plusieurs moments d’Histoire par de petites mises en scènes en costumes et montre même une brève vision du Berlin de l’an 2000,

(Film muet) Ce documentaire optimiste sur la ville de Berlin a été tourné à une époque où l’Allemagne se redressait : la page de l’Après-guerre marqué par la crise et l’hyperinflation était tournée et le moment était venu de retrouver une certaine joie de vivre. Berlin est ainsi montrée comme une ville foisonnante, riche de sa diversité autant économique que culturelle où la course effrénée des automobiles marque l’entrée de la ville dans la modernité. Le film met en avant les vertus du travail mais aussi celles des loisirs. La réalisation est soignée avec de beaux effets (fractionnement d’écran, surimpression). Hormis toutes les scènes « actuelles », le film illustre plusieurs moments d’Histoire par de petites mises en scènes en costumes et montre même une brève vision du Berlin de l’an 2000,