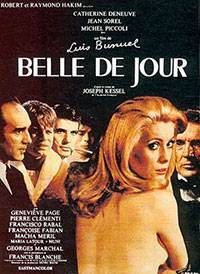

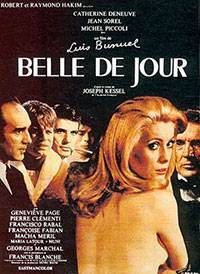

Jeune épouse d’un interne des hôpitaux de Paris, Séverine aime son mari mais n’est pas attirée physiquement par lui, préférant ses fantasmes à tendance masochistes. Elle va même aller se prostituer chez Madame Anaïs, une petite maison close, pour chercher un équilibre… En adaptant le roman de Joseph Kessel Belle de jour (publié en 1929), Luis Buñuel et Jean-Claude Carrière étaient intéressés plus par la possibilité de mettre en images les rêveries diurnes de son héroïne que par les aspects mélodramatiques du livre. Belle de jour est ainsi un film qui mêle étroitement réalité et imaginaire, Buñuel effaçant habilement la limite qui les sépare et instaurant le doute. La réalité et l’imaginaire ne feraient-ils qu’un ? La fin est admirable car elle peut être interprétée de deux façons différentes, l’une d’entre elles changeant notre vision sur tout le film qui vient de se dérouler sous nos yeux. Le film est construit autour de l’image de Catherine Deneuve, d’une grande beauté, une beauté virginale presque enfantine. Buñuel se plait à essayer d’égratigner cette pureté, de la salir, tout en sachant qu’il ne pourra y parvenir. Ainsi, Belle de jour est aussi un film sur la pureté : Séverine et son mari se renvoient chacun une image trop parfaite, trop idéale pour que le plaisir sexuel puisse exister entre eux.

Jeune épouse d’un interne des hôpitaux de Paris, Séverine aime son mari mais n’est pas attirée physiquement par lui, préférant ses fantasmes à tendance masochistes. Elle va même aller se prostituer chez Madame Anaïs, une petite maison close, pour chercher un équilibre… En adaptant le roman de Joseph Kessel Belle de jour (publié en 1929), Luis Buñuel et Jean-Claude Carrière étaient intéressés plus par la possibilité de mettre en images les rêveries diurnes de son héroïne que par les aspects mélodramatiques du livre. Belle de jour est ainsi un film qui mêle étroitement réalité et imaginaire, Buñuel effaçant habilement la limite qui les sépare et instaurant le doute. La réalité et l’imaginaire ne feraient-ils qu’un ? La fin est admirable car elle peut être interprétée de deux façons différentes, l’une d’entre elles changeant notre vision sur tout le film qui vient de se dérouler sous nos yeux. Le film est construit autour de l’image de Catherine Deneuve, d’une grande beauté, une beauté virginale presque enfantine. Buñuel se plait à essayer d’égratigner cette pureté, de la salir, tout en sachant qu’il ne pourra y parvenir. Ainsi, Belle de jour est aussi un film sur la pureté : Séverine et son mari se renvoient chacun une image trop parfaite, trop idéale pour que le plaisir sexuel puisse exister entre eux.

Elle: –

Lui :

Acteurs: Catherine Deneuve, Jean Sorel, Michel Piccoli, Geneviève Page, Pierre Clémenti, Françoise Fabian, Macha Méril

Voir la fiche du film et la filmographie de Luis Buñuel sur le site IMDB.

Voir les autres films de Luis Buñuel chroniqués sur ce blog…

Remarques :

On peut voir dans Belle de jour un petit hommage à deux cinéastes : le Godard de A bout de souffle tout d’abord, avec le vendeur du New York Herald Tribune et la mort de Clémenti au milieu de la rue, et aussi Hitchcock, avec Catherine Deneuve en beauté froide et son chignon à la Tippi Hedren et une petite apparition cameo à la Hitchcock de Luis Buñuel en client du café dans le parc (lors de la rencontre avec le duc).

Dans ses mémoires, Mon dernier soupir, Buñuel raconte :

* « Belle de jour fut peut-être le plus gros succès commercial de ma vie, succès que j’attribue aux putains du film plus qu’à mon travail. »

* (A propos de la boîte du client asiatique) « Je ne sais combien de fois on nous demandé, des femmes surtout : « Qu’est-ce qu’il y a dans cette petite boîte ? » Comme je n’en sais rien, la seule réponse possible est : « Ce que vous voudrez. »

* « Je regrette quelques coupes stupides que demanda, paraît-il, la censure. En particulier la scène où Catherine Deneuve est allongée dans un cercueil se déroulait dans une chapelle privée, après une messe célébrée au-dessous d’une splendide copie du Christ de Grünewald, dont le corps torturé m’a toujours impressionné. La suppression de cette scène change sensiblement le climat de la scène. »

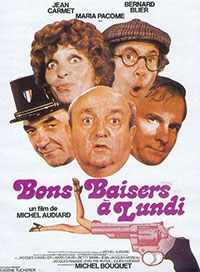

Trois voleurs à la manque projettent de braquer une réception mondaine mais se trompent d’étage. Ils tombent chez un producteur évoluant dans le show business. Le braquage est mal parti et les choses vont aller de mal en pis… Bons baisers… à lundi est le dernier film de Michel Audiard en tant que réalisateur et aussi l’un des moins connus et l’un des moins bien considérés. Certes, on sent une certaine légèreté dans la réalisation mais le film reste fameux grâce à ses dialogues. Les évènements s’enchainent de la façon la plus improbable qui soit pour arriver à des situations parfaitement ubuesques. Il faut accepter cet illogisme pour profiter pleinement de cet humour par l’absurde. Jean Carmet, Bernard Blier et Maria Pacôme forment un joli trio et se renvoient la balle dans de belles envolées verbales. Les seconds rôles sont, eux aussi, hauts en couleur pour notre plus grand plaisir. Il y a bien quelques passages à vide mais aussi de d’excellents passages. L’humour l’emporte et Bons baisers… à lundi nous fait passer un bon moment grâce à son illogisme et ses dialogues savoureux.

Trois voleurs à la manque projettent de braquer une réception mondaine mais se trompent d’étage. Ils tombent chez un producteur évoluant dans le show business. Le braquage est mal parti et les choses vont aller de mal en pis… Bons baisers… à lundi est le dernier film de Michel Audiard en tant que réalisateur et aussi l’un des moins connus et l’un des moins bien considérés. Certes, on sent une certaine légèreté dans la réalisation mais le film reste fameux grâce à ses dialogues. Les évènements s’enchainent de la façon la plus improbable qui soit pour arriver à des situations parfaitement ubuesques. Il faut accepter cet illogisme pour profiter pleinement de cet humour par l’absurde. Jean Carmet, Bernard Blier et Maria Pacôme forment un joli trio et se renvoient la balle dans de belles envolées verbales. Les seconds rôles sont, eux aussi, hauts en couleur pour notre plus grand plaisir. Il y a bien quelques passages à vide mais aussi de d’excellents passages. L’humour l’emporte et Bons baisers… à lundi nous fait passer un bon moment grâce à son illogisme et ses dialogues savoureux.![]()