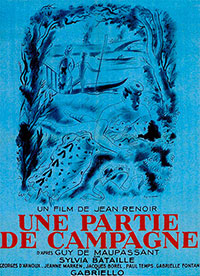

Un dimanche de l’été 1860, M. Dufour, commerçant parisien, emmène sa belle-mère, sa femme, sa fille et son commis et futur gendre à la campagne. Ils s’arrêtent au bord d’une rivière dans une petite auberge pour y déjeuner et, espèrent-ils, y pêcher… Adaptation d’une nouvelle de Guy de Maupassant, Partie de campagne a beau être un film inachevé (1), il n’en est pas moins un très beau film de Jean Renoir, d’une grande fraîcheur spontanée et très poétique. C’est certainement le film où sa filiation avec Pierre-Auguste Renoir est la plus manifeste : il tourne sur les rives du Loing, haut-lieu de l’impressionnisme et l’atmosphère évoque très fortement certains tableaux de son père. Certaines scènes, celle de la balançoire notamment, en sont étonnamment proches. Il y a chez le père et chez le fils une même glorification de la nature qui contraste ici avec les structures sociales qui sclérosent l’humain. L’harmonie de la nature semble s’être transmise au film, où tout semble à sa place avec une justesse instinctive de jeu. Le caractère inachevé du film est surtout perceptible dans le dénouement : survenant de façon abrupte, il devient d’autant plus terrible, d’une tristesse infinie. Le film a récemment été restauré ce qui nous permet d’en profiter encore plus pleinement.

Un dimanche de l’été 1860, M. Dufour, commerçant parisien, emmène sa belle-mère, sa femme, sa fille et son commis et futur gendre à la campagne. Ils s’arrêtent au bord d’une rivière dans une petite auberge pour y déjeuner et, espèrent-ils, y pêcher… Adaptation d’une nouvelle de Guy de Maupassant, Partie de campagne a beau être un film inachevé (1), il n’en est pas moins un très beau film de Jean Renoir, d’une grande fraîcheur spontanée et très poétique. C’est certainement le film où sa filiation avec Pierre-Auguste Renoir est la plus manifeste : il tourne sur les rives du Loing, haut-lieu de l’impressionnisme et l’atmosphère évoque très fortement certains tableaux de son père. Certaines scènes, celle de la balançoire notamment, en sont étonnamment proches. Il y a chez le père et chez le fils une même glorification de la nature qui contraste ici avec les structures sociales qui sclérosent l’humain. L’harmonie de la nature semble s’être transmise au film, où tout semble à sa place avec une justesse instinctive de jeu. Le caractère inachevé du film est surtout perceptible dans le dénouement : survenant de façon abrupte, il devient d’autant plus terrible, d’une tristesse infinie. Le film a récemment été restauré ce qui nous permet d’en profiter encore plus pleinement.

Elle: –

Lui : ![]()

Acteurs: Sylvia Bataille, Georges D’Arnoux, Jane Marken, André Gabriello, Jacques B. Brunius

Voir la fiche du film et la filmographie de Jean Renoir sur le site IMDB.

Voir les autres films de Jean Renoir chroniqués sur ce blog…

Voir les livres sur Jean Renoir…

Sylvia Bataille et Georges Darnoux dans Partie de campagne de Jean Renoir.

Sylvia Bataille dans Partie de campagne de Jean Renoir.

La Promenade et La Balançoire, deux tableaux de Pierre-Auguste Renoir.

Remarques :

* Faisant là ses débuts, Luchino Visconti était assistant sur le tournage. Le photographe Henri Cartier-Bresson était deuxième assistant (tout comme pour La vie est à nous et La règle du jeu).

* Les séminaristes de passage sont interprétés par Pierre Lestringuez (l’abbé, le plus âgé), l’écrivain Georges Bataille (mari de Sylvia Bataille), le photographe Henri Cartier-Bresson (celui qui est bouche bée devant la jeune fille). Le quatrième est parfois donné pour être Jacques Becker.

* Le petit garçon du début sur le pont est Alain Renoir, fils de Jean Renoir, le patron du restaurant est bien entendu Jean Renoir et sa femme (ou seulement servante ?) dans le film est sa femme dans la vie, Marguerite Renoir.

(1) Pour des raisons de mésentente, de difficultés financières et de mauvaises conditions météorologiques persistantes, le tournage s’est interrompu. Il n’est sorti qu’en 1946 dans un montage effectué par Marguerite Renoir, la femme de Jean Renoir qui était alors toujours aux Etats-Unis. La version ainsi montée dure 40 minutes. Il était prévue une première partie se déroulant à Paris pour bien mettre en place les personnages.