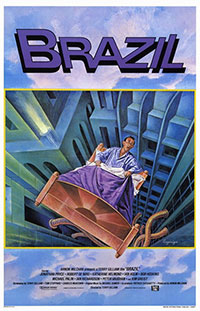

Dans une société dominée par une administration oppressante, un jeune employé tente de s’évader de la grisaille de son quotidien par ses rêves où il vole au secours d’une jeune fille. Un jour, il l’aperçoit en chair et en os et cherche à la rencontrer… Brazil est un film hors-normes comme on en voit peu. Terry Gilliam a imaginé et brillamment mis en images un monde kafkaïen où l’administration a enflé de façon démesurée. Bien que le qualificatif ait souvent été donné au film, ce n’est en aucun cas un monde futuriste, il n’y a d’ailleurs aucun objet ou élément futuriste dans le film. En revanche, on peut dire que Brazil brasse les époques ce qui renforce son côté atemporel : que ce soit dans les objets, les décors ou les costumes, il y a un savant mélange des cinquante dernières années. Mention particulière doit être faite des conduits et tuyaux qui, figure allégorique de l’administration, ont enflés pour devenir aussi envahissant que sources de dysfonctionnement. Sam Lowry est un personnage sans ambition qui tente vainement de s’échapper de ce monde : dans ses rêves, la jeune femme représente l’espoir et le samouraï le système. Terry Gilliam ne cherche pas à adoucir son propos avec un happy end, Brazil est un film plutôt sombre. C’est aussi un film extrêmement riche, qu’il faut voir plusieurs fois ; Terry Gilliam donne libre cours à toute sa créativité. L’humour est très présent mais il peut apparaître très soudainement pour s’effacer aussitôt. Brazil est à classer parmi les 5 ou 10 films les plus créatifs de toute l’histoire du cinéma.

Dans une société dominée par une administration oppressante, un jeune employé tente de s’évader de la grisaille de son quotidien par ses rêves où il vole au secours d’une jeune fille. Un jour, il l’aperçoit en chair et en os et cherche à la rencontrer… Brazil est un film hors-normes comme on en voit peu. Terry Gilliam a imaginé et brillamment mis en images un monde kafkaïen où l’administration a enflé de façon démesurée. Bien que le qualificatif ait souvent été donné au film, ce n’est en aucun cas un monde futuriste, il n’y a d’ailleurs aucun objet ou élément futuriste dans le film. En revanche, on peut dire que Brazil brasse les époques ce qui renforce son côté atemporel : que ce soit dans les objets, les décors ou les costumes, il y a un savant mélange des cinquante dernières années. Mention particulière doit être faite des conduits et tuyaux qui, figure allégorique de l’administration, ont enflés pour devenir aussi envahissant que sources de dysfonctionnement. Sam Lowry est un personnage sans ambition qui tente vainement de s’échapper de ce monde : dans ses rêves, la jeune femme représente l’espoir et le samouraï le système. Terry Gilliam ne cherche pas à adoucir son propos avec un happy end, Brazil est un film plutôt sombre. C’est aussi un film extrêmement riche, qu’il faut voir plusieurs fois ; Terry Gilliam donne libre cours à toute sa créativité. L’humour est très présent mais il peut apparaître très soudainement pour s’effacer aussitôt. Brazil est à classer parmi les 5 ou 10 films les plus créatifs de toute l’histoire du cinéma.

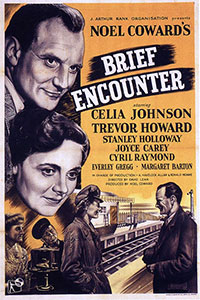

Elle: ![]()

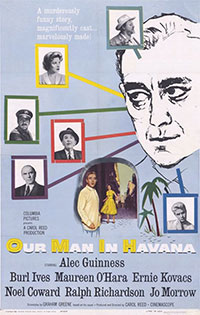

Lui : ![]()

Acteurs: Jonathan Pryce, Robert De Niro, Katherine Helmond, Ian Holm, Bob Hoskins, Michael Palin, Kim Greist

Voir la fiche du film et la filmographie de Terry Gilliam sur le site IMDB.

Voir les autres films de Terry Gilliam chroniqués sur ce blog…

Remarques :

* A la sortie du film aux Etats-Unis, Terry Gilliam se heurta à Sid Sheinberg, alors à la tête des Studios Universal. Pour ce dernier, le film était trop long, trop compliqué et avait le défaut de mal se terminer. Il fit refaire un montage, une version de 94 minutes (au lieu de 142) désignée sous le nom « Love Conquers all ». Terry Gilliam fut toutefois habile en médiatisant l’affaire et, finalement, Sheinberg renoncera à sortir cette version courte en salles. Elle ne sera montrée qu’à la télévision. Cette version réduite est présente en bonus de l’édition en LaserDisc (coffret) et de certains DVD. Jack Mathews raconte cette bataille dans son livre « The Battle of Brazil » (Crown, 1987)

* A la sortie du film aux Etats-Unis, Terry Gilliam se heurta à Sid Sheinberg, alors à la tête des Studios Universal. Pour ce dernier, le film était trop long, trop compliqué et avait le défaut de mal se terminer. Il fit refaire un montage, une version de 94 minutes (au lieu de 142) désignée sous le nom « Love Conquers all ». Terry Gilliam fut toutefois habile en médiatisant l’affaire et, finalement, Sheinberg renoncera à sortir cette version courte en salles. Elle ne sera montrée qu’à la télévision. Cette version réduite est présente en bonus de l’édition en LaserDisc (coffret) et de certains DVD. Jack Mathews raconte cette bataille dans son livre « The Battle of Brazil » (Crown, 1987)

* Terry Gilliam a choisi le titre Brazil pour son film après avoir vu un homme seul sur une plage, par mauvais temps dans un environnement industriel et poussiéreux, qui écoutait cette chanson. C’était, à ses yeux, le symbole du fort besoin d’évasion de l’homme malgré l’adversité, son désir de rendre son environnement moins gris.

* A la sortie du film Les Aventures du baron de Munchausen, Terry Gilliam a parlé d’une « trilogie du rêve » formée par Time Bandits (1981), Brazil (1985) et Munchausen (1988). Il est vrai que les trois films utilisent le rêve comme moyen d’évasion et le personnage principal avance en âge. Terry Gilliam a toutefois déclaré par la suite que parler de trilogie était peut-être un peu prétentieux de sa part…

* A la sortie du film Les Aventures du baron de Munchausen, Terry Gilliam a parlé d’une « trilogie du rêve » formée par Time Bandits (1981), Brazil (1985) et Munchausen (1988). Il est vrai que les trois films utilisent le rêve comme moyen d’évasion et le personnage principal avance en âge. Terry Gilliam a toutefois déclaré par la suite que parler de trilogie était peut-être un peu prétentieux de sa part…

* Lors du premier rêve de Sam, au début du film, la chanson Brazil est interprétée par Kate Bush.

* La scène où Sam découvre le visage du samouraï qu’il vient de tuer et voit son propre visage peut être interprétée de deux manières :

1. Sam est lui-même un membre de l’administration qu’il combat.

2. Gilliam a lancé lors d’une interview qu’il s’agissait d’une simple boutade car « samouraï » en anglais est proche de « Sam or I » ou encore proche en écriture de « Sam-U-R-I » (= Sam, you are I ).

* La voiture conduite par Sam est une Messerschmitt KR 175 (automobile produite entre 1953 et 1964).

* Le scénario a été écrit par Terry Gilliam, Tom Stoppard et Charles McKeown.

* Avec son humour habituel, Terry Gilliam dit s’être inspiré du livre de George Orwell 1984 tout en précisant aussitôt qu’il n’a jamais lu le livre. Le réalisateur dit avoir pendant longtemps désigné son film sous le titre 1984 ½ (clin d’oeil au 8 ½ de Fellini) mais il peut s’agir d’une boutade car les premiers scripts se nomment The Ministry. D’ailleurs, il n’est pas si proche de l’univers de 1984 : Orwell a imaginé (en 1945) une société où une technologie évoluée était au service d’un pouvoir fasciste. Dans Brazil, la technologie n’est en rien évoluée, elle est poussive et la question du régime politique n’est pas directement abordée. C’est l’administration qui a enflé de façon démesurée et, avec elle, ses dysfonctionnements…

Versions principales :

– Version sortie en Europe de 142 mn

– Version sortie aux Etats-Unis de 132 mn

– Version TV « Love Conquers all » de 94 mn.

Regarder la version Love Conquers all est intéressant car cela permet de mesurer comment le montage peut créer un film assez différent et également de voir le formatage du cinéma hollywoodien en pleine action. Globalement, cette version met au centre du film l’idylle entre Sam et Jill, supprime toutes les scènes de rêve sauf la première et la dernière (qui devient la fin réelle), simplifie beaucoup de choses, enlève tout ce qui est trop subtil. Sam devient un super-héros qui a vaincu l’administration et gagné le coeur de la belle… Happy end.