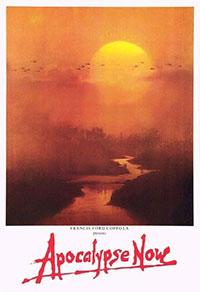

Pendant la guerre du Vietnam, le capitaine Willard (Martin Sheen), spécialiste des missions secrètes, a reçu l’ordre d’aller tuer un colonel de sa propre armée (Marlon Brando) devenu incontrôlable et accusé d’assassinat. Pour ce faire, Willard doit remonter un fleuve jusqu’au Cambodge où le colonel s’est retranché entouré d’une centaine de personnes qui le vénèrent comme un dieu… Librement adapté du roman de Joseph Conrad Au coeur des ténèbres, Apocalypse Now est incontestablement le film le plus ambitieux de Francis Ford Coppola et son chef d’oeuvre. Son projet était démesuré sans aucun doute et le tournage au plus profond de la jungle philippine fut interminable et ponctué de catastrophes : typhon, crise cardiaque de Martin Sheen, etc. Mais la vraie démesure est dans ce que Coppola nous fait toucher du doigt, la folie engendrée par la guerre, la folie des hommes. L’avancement de Willard est ponctué de scènes emblématiques où la raison semble absente : l’attaque du village au son de La Chevauchée des Walkyries de Wagner, la séquence hallucinée du striptease de bunnies en pleine jungle, le pont illuminé attaqué dans la nuit noire et le monologue final de Brando dont on ne voit que le visage dans une demi-pénombre. Malgré l’ampleur du projet, le déroulement du scénario reste simple : « It’s a trip » a dit Coppola pour présenter son film à Cannes, jouant sur le double sens de trip (voyage et/ou hallucination sous l’emprise de la drogue). Apocalypse Now fait partie de ces films qui restent à jamais gravés dans nos mémoires.

Pendant la guerre du Vietnam, le capitaine Willard (Martin Sheen), spécialiste des missions secrètes, a reçu l’ordre d’aller tuer un colonel de sa propre armée (Marlon Brando) devenu incontrôlable et accusé d’assassinat. Pour ce faire, Willard doit remonter un fleuve jusqu’au Cambodge où le colonel s’est retranché entouré d’une centaine de personnes qui le vénèrent comme un dieu… Librement adapté du roman de Joseph Conrad Au coeur des ténèbres, Apocalypse Now est incontestablement le film le plus ambitieux de Francis Ford Coppola et son chef d’oeuvre. Son projet était démesuré sans aucun doute et le tournage au plus profond de la jungle philippine fut interminable et ponctué de catastrophes : typhon, crise cardiaque de Martin Sheen, etc. Mais la vraie démesure est dans ce que Coppola nous fait toucher du doigt, la folie engendrée par la guerre, la folie des hommes. L’avancement de Willard est ponctué de scènes emblématiques où la raison semble absente : l’attaque du village au son de La Chevauchée des Walkyries de Wagner, la séquence hallucinée du striptease de bunnies en pleine jungle, le pont illuminé attaqué dans la nuit noire et le monologue final de Brando dont on ne voit que le visage dans une demi-pénombre. Malgré l’ampleur du projet, le déroulement du scénario reste simple : « It’s a trip » a dit Coppola pour présenter son film à Cannes, jouant sur le double sens de trip (voyage et/ou hallucination sous l’emprise de la drogue). Apocalypse Now fait partie de ces films qui restent à jamais gravés dans nos mémoires.

Elle: ![]()

Lui : ![]()

Acteurs: Marlon Brando, Martin Sheen, Robert Duvall, Frederic Forrest, Laurence Fishburne, Harrison Ford, Dennis Hopper

Voir la fiche du film et la filmographie de Francis Ford Coppola sur le site IMDB.

Voir les autres films de Francis Ford Coppola chroniqués sur ce blog…

Voir les livres sur Francis Ford Coppola…

Robert Duvall dans Apocalypse Now de Francis Ford Coppola (« Tu la vois, la vague ? »).

Dennis Hopper et Martin Sheen dans Apocalypse Now de Francis Ford Coppola.

Marlon Brando dans Apocalypse Now de Francis Ford Coppola.

Remarques :

* La version commerciale de 1979 dure 2h33. En 2001 est sortie une version plus longue sous le nom Apocalypse Now Redux ; elle dure 3h12. L’ajout le plus important est une longue séquence se déroulant dans une ancienne plantation française (avec Christian Marquand et Aurore Clément).

* Cameo : on ne peut manquer de remarquer Francis Ford Coppola dans la scène où les soldats atterrissent sur la plage. Il joue le rôle d’un cinéaste des armées criant aux soldats de faire comme si la caméra n’était pas là.