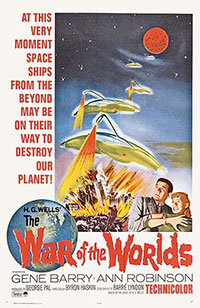

Titre original : « The War of the Worlds »

Leur planète devenant inhospitalière, les martiens ont décidé d’envahir la Terre. Intrigués par la chute d’un météore, les habitants d’un petit village de Californie le voient s’ouvrir pour livrer passage à des machines qui détruisent tout sur leur passage… Même s’il faut mentionner la très remarquée adaptation radiophonique d’Orson Welles en 1938 qui sema la panique tant elle était réaliste, La Guerre des mondes de Byron Haskin (produite par George Pal) est la première grande adaptation du célèbre roman de H.G. Wells. Elle diffère du livre sur de nombreux points mais en reste fidèle à l’esprit ; la différence la plus discutable est l’inclusion d’une dimension religieuse, en montrant la fin comme une intervention divine. Le scénario est finalement très simple mais le film tire toute son intensité de l’utilisation intelligente d’effets spéciaux très spectaculaires pour l’époque, effets qui dévorèrent les trois-quarts de l’important budget du film, et du choix judicieux de ne montrer qu’à peine les martiens. La tension n’en est que plus forte. Vu aujourd’hui, le film conserve son impact même si les effets spéciaux ne peuvent nous subjuguer autant. La Guerre des mondes reste l’un des grands films de science-fiction des années cinquante.

Leur planète devenant inhospitalière, les martiens ont décidé d’envahir la Terre. Intrigués par la chute d’un météore, les habitants d’un petit village de Californie le voient s’ouvrir pour livrer passage à des machines qui détruisent tout sur leur passage… Même s’il faut mentionner la très remarquée adaptation radiophonique d’Orson Welles en 1938 qui sema la panique tant elle était réaliste, La Guerre des mondes de Byron Haskin (produite par George Pal) est la première grande adaptation du célèbre roman de H.G. Wells. Elle diffère du livre sur de nombreux points mais en reste fidèle à l’esprit ; la différence la plus discutable est l’inclusion d’une dimension religieuse, en montrant la fin comme une intervention divine. Le scénario est finalement très simple mais le film tire toute son intensité de l’utilisation intelligente d’effets spéciaux très spectaculaires pour l’époque, effets qui dévorèrent les trois-quarts de l’important budget du film, et du choix judicieux de ne montrer qu’à peine les martiens. La tension n’en est que plus forte. Vu aujourd’hui, le film conserve son impact même si les effets spéciaux ne peuvent nous subjuguer autant. La Guerre des mondes reste l’un des grands films de science-fiction des années cinquante.

Elle: –

Lui : ![]()

Acteurs: Gene Barry, Ann Robinson, Les Tremayne

Voir la fiche du film et la filmographie de Byron Haskin sur le site IMDB.

Voir les autres films de Byron Haskin chroniqués sur ce blog…

Ann Robinson et Gene Barry dans La Guerre des mondes de Byron Haskin

Ann Robinson et Gene Barry dans La Guerre des mondes de Byron Haskin

Remarques :

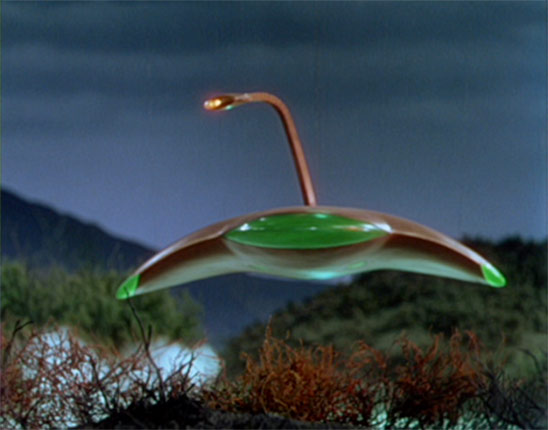

* Les machines martiennes étaient prévues au départ pour être des tripodes comme dans le livre de Wells mais il fut impossible d’imaginer leur marche. Il fut donc décidé d’opter pour des machines volantes. Elles sont remarquablement dessinées.

* Les machines martiennes ont été réalisées en cuivre et à l’échelle réelle, ce qui accroit leur effet à l’image (les esprits chagrins feront toutefois remarquer que certains des nombreux câbles utilisés pour les soutenir restent visibles à l’écran).

* En ce début des années cinquante où la paranoïa anticommuniste était à son maximum, le thème d’une invasion extraterrestre se voyait doté d’un impact accru. Le caractère de métaphore est obligatoirement présent mais il paraît tout de même moins net que dans d’autres films.

* Remake :

La Guerre des mondes (The War of the Worlds) de Steven Spielberg (2005) avec Tom Cruise.