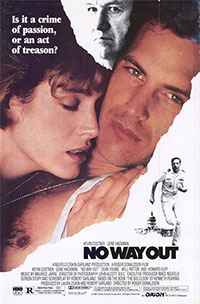

Titre original : « No Way Out »

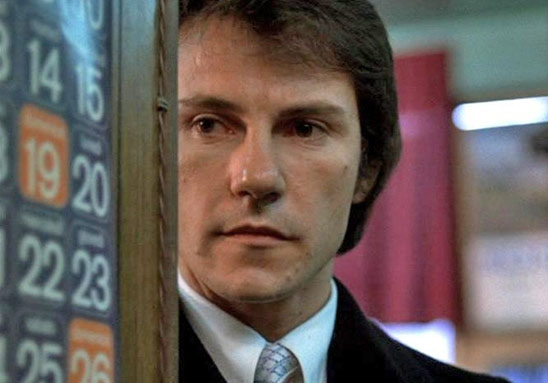

L’officier de marine Tom Farrell (Kevin Costner) est nommé au Pentagone auprès du secrétaire d’Etat à la Défense (Gene Hackman). Il y est chargé des relations avec la CIA. Lors d’une réception, il fait la connaissance de la belle Susan (Sean Young) et ils tombent amoureux l’un de l’autre. Elle lui avoue peu après être la maitresse du secrétaire d’Etat… Sens unique est un remake de La Grande Horloge, excellent film de John Farrow (le père de Mia Farrow) sorti en 1948. Plus qu’un remake, il s’agit d’une nouvelle interprétation du roman de Kenneth Fearing qui est transposé ici dans le monde de la politique et de l’espionnage. L’histoire est vraiment très longue à se mettre en route mais ensuite les évènements s’enchaînent rapidement, la tension monte pour culminer lors de la longue scène de poursuite avec les témoins et, cerise sur le gâteau, un twist final inattendu. La mise en scène du réalisateur néo-zélandais Roger Donaldson est sans faille et l’interprétation parfaite, avec la star montante Kevin Costner et la belle Sean Young (la troublante replicant de Blade Runner). Sens unique est un film d’espionnage de bonne facture.

L’officier de marine Tom Farrell (Kevin Costner) est nommé au Pentagone auprès du secrétaire d’Etat à la Défense (Gene Hackman). Il y est chargé des relations avec la CIA. Lors d’une réception, il fait la connaissance de la belle Susan (Sean Young) et ils tombent amoureux l’un de l’autre. Elle lui avoue peu après être la maitresse du secrétaire d’Etat… Sens unique est un remake de La Grande Horloge, excellent film de John Farrow (le père de Mia Farrow) sorti en 1948. Plus qu’un remake, il s’agit d’une nouvelle interprétation du roman de Kenneth Fearing qui est transposé ici dans le monde de la politique et de l’espionnage. L’histoire est vraiment très longue à se mettre en route mais ensuite les évènements s’enchaînent rapidement, la tension monte pour culminer lors de la longue scène de poursuite avec les témoins et, cerise sur le gâteau, un twist final inattendu. La mise en scène du réalisateur néo-zélandais Roger Donaldson est sans faille et l’interprétation parfaite, avec la star montante Kevin Costner et la belle Sean Young (la troublante replicant de Blade Runner). Sens unique est un film d’espionnage de bonne facture.

Elle: –

Lui : ![]()

Acteurs: Kevin Costner, Gene Hackman, Sean Young, Will Patton, Howard Duff

Voir la fiche du film et la filmographie de Roger Donaldson sur le site IMDB.

Voir les autres films de Roger Donaldson chroniqués sur ce blog…

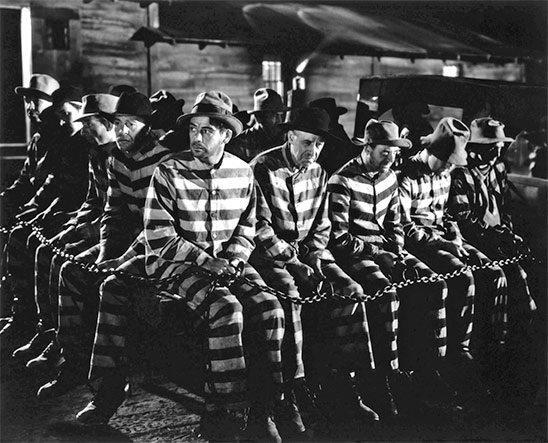

Gene Hackman et Kevin Costner dans Sens unique de Roger Donaldson

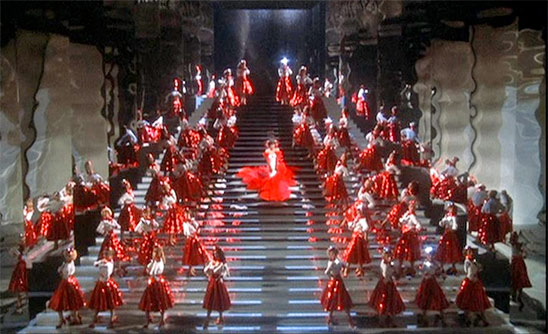

Sean Young dans Sens unique de Roger Donaldson