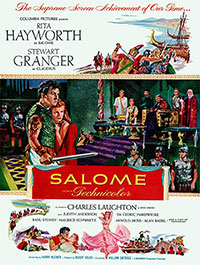

Titre original : « Salome »

Bannie de Rome, la princesse Salomé arrive en Galilée où elle rejoint sa mère, la reine Hérodiade et son beau-père le roi Hérode Antipas. Le prophète Jean le Baptiste prêche contre le roi et la reine. Celle-ci souhaite la mort du prêcheur, mais Hérode craint de lui nuire en raison d’une prophétie qui lui promet une mort dans mille tourments s’il venait à lui nuire…

Bannie de Rome, la princesse Salomé arrive en Galilée où elle rejoint sa mère, la reine Hérodiade et son beau-père le roi Hérode Antipas. Le prophète Jean le Baptiste prêche contre le roi et la reine. Celle-ci souhaite la mort du prêcheur, mais Hérode craint de lui nuire en raison d’une prophétie qui lui promet une mort dans mille tourments s’il venait à lui nuire…

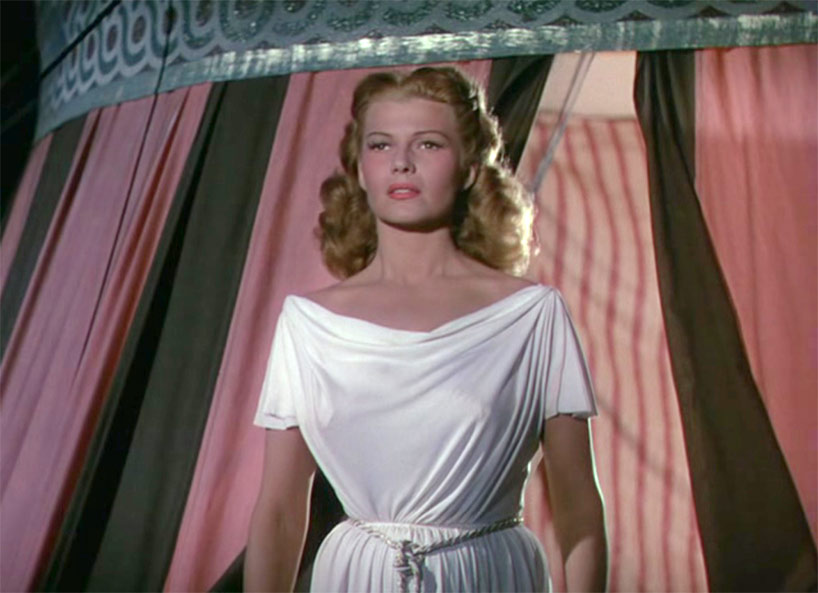

Hollywood a toujours été friand des adaptations bibliques et le personnage de Salomé donne une bonne occasion d’y ajouter une dose de sensualité. Le scénario a ici été écrit pour Rita Hayworth et Columbia n’a pas hésité à modifier assez radicalement les écrits bibliques pour ne pas ternir l’image de leur star. L’ensemble est d’assez bonne facture mais le résultat est un peu gâché par un jeu inégal : Stewart Granger est très terne, Judith Anderson sur-joue, Rita Hayworth minaude un peu trop souvent. Seul Charles Laughton est assez remarquable en roi concupiscent. Le clou du film est la « danse des sept voiles » de Rita Hayworth, empreinte d’un érotisme flamboyant, qui vient clore le récit.

Elle: –

Lui : ![]()

Acteurs: Rita Hayworth, Stewart Granger, Charles Laughton, Judith Anderson, Cedric Hardwicke

Voir la fiche du film et la filmographie de William Dieterle sur le site IMDB.

Voir les autres films de William Dieterle chroniqués sur ce blog…

Remarques :

* Rita Hayworth (qui est danseuse) a affirmé qu’il s’agissait de la danse la plus exigeante et la plus difficile de toute sa carrière, et qu’elle avait exigé d’innombrables prises.

* Harry Cohn, le patron de la Columbia, aurait volé l’idée à Cecil B. deMille après que ce dernier lui ait fait une demande d’emprunt de Rita Hayworth pour jouer Salomé. Harry Cohn refusa et décida de tourner son propre film : il convoqua Jesse Lasky Jr. (le fils du grand pionnier Jesse L. Lasky) pour lui dire qu’il avait un week-end pour écrire un scénario ou sinon il était viré. Lasky écrivit effectivement une ébauche de 50 pages en un week-end. Harry Cohn n’est pas réputé pour ses méthodes élégantes…

* Dans le Nouveau Testatment, Salomé n’est nommée que sous le nom « une fille d’Hérodiade ». Seul l’épisode de la danse est relaté en quelques lignes et c’est bien entendu elle qui demande la tête de Jean-Baptiste. Tout le reste (bannissement de Rome, amour avec un centurion converti, etc.) est inventé par les scénaristes.

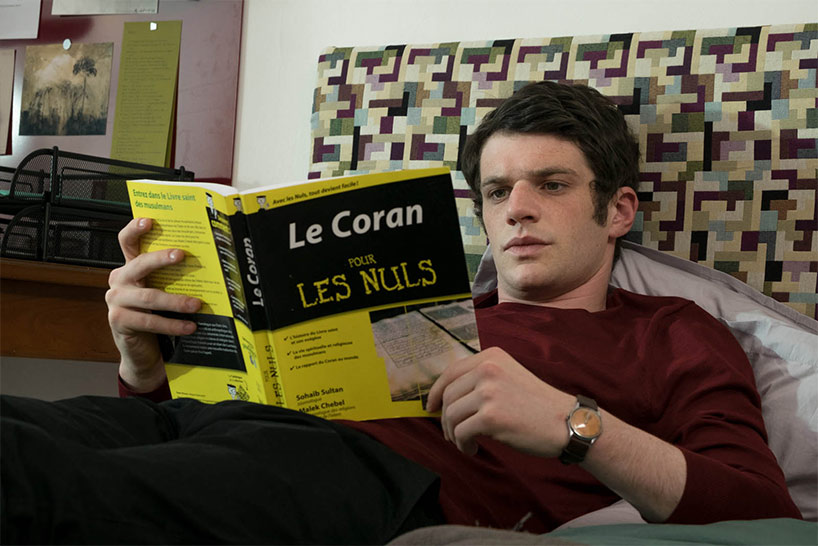

Rita Hayworth dans Salomé (Salome) de William Dieterle.

Rita Hayworth dans Salomé (Salome) de William Dieterle.

Autres adaptations du personnage :

1918 : Salomé (Salome) de J. Gordon Edwards avec Theda Bara

1922 : Salomé de Charles Bryant, scénario d’Oscar Wilde avec Alla Nazimova

1945 : Les Amours de Salomé (Salome, Where She Danced) de Charles Lamont avec Yvonne De Carlo

1986 : Salomè de Claude d’Anna

2002 : Salomé de Carlos Saura avec Aída Gómez

2013 : Salomé de Al Pacino avec Jessica Chastain