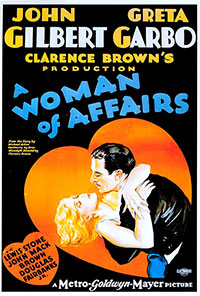

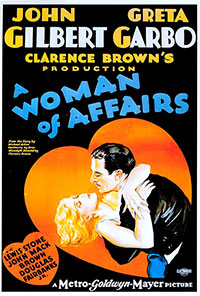

Titre original : « A Woman of Affairs »

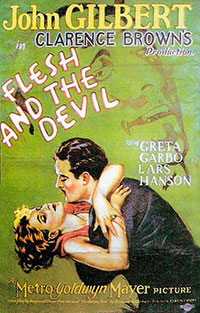

(Film muet) Au sein de l’aristocratie britannique, Diana et son frère Jeffrey sont les seuls membres de la famille Merrick. Jeffrey a une grande admiration pour son ami David qui est amoureux de Diana mais celle-ci reste insensible car elle est amoureuse de son ami d’enfance Neville. Hélas, le père de Neville s’oppose à toute idée de mariage car ce serait un déshonneur pour lui de marier son fils à une femme bien plus riche que lui. Il s’arrange pour envoyer Neville au loin… A Woman of Affairs (affairs est à prendre dans le sens de love affair) est le deuxième film de Garbo sous la direction de Clarence Brown, le troisième avec John Gilbert. Le film est basé sur un best-seller à scandales de Michael Arlen dont la censure refusait toute adaptation ; la scénariste Bess Meredyth en a donc modifié de nombreux éléments (1). Bien entendu, on ne peut voir dans cette histoire qu’un mélo assez classique (certains critiques ont même des mots plus durs) mais il est illuminé par Greta Garbo. Dès les premières minutes, on tombe sous le charme de l’actrice qui montre une extraordinaire présence à l’écran. A l’époque du tournage, l’actrice avait repris de la vitalité et cela se sent à l’écran, surtout au début du film où son personnage est radieux. Garbo est de presque toutes les scènes et Clarence Brown la met merveilleusement en valeur. Son jeu est tout aussi fascinant que sa prestance car elle parvient à exprimer tant de choses en faisant si peu : de petits mouvements de son visage, parfois presque imperceptibles. Clarence Brown a dit d’elle qu’il lui suffisait de penser à un sentiment pour l’exprimer. A côté d’elle, tous les autres acteurs paraissent bien fades, même John Gilbert qui était alors le plus grand séducteur d’Hollywood (il faut reconnaître que son personnage n’a pas beaucoup de caractère, on se demande comment l’acteur a pu accepter un tel rôle). Tous les rôles sont toutefois très bien tenus. A Woman of Affairs est donc un film qui mérite plus de considérations qu’il n’en a : c’est un des meilleurs films muets de Greta Garbo.

(Film muet) Au sein de l’aristocratie britannique, Diana et son frère Jeffrey sont les seuls membres de la famille Merrick. Jeffrey a une grande admiration pour son ami David qui est amoureux de Diana mais celle-ci reste insensible car elle est amoureuse de son ami d’enfance Neville. Hélas, le père de Neville s’oppose à toute idée de mariage car ce serait un déshonneur pour lui de marier son fils à une femme bien plus riche que lui. Il s’arrange pour envoyer Neville au loin… A Woman of Affairs (affairs est à prendre dans le sens de love affair) est le deuxième film de Garbo sous la direction de Clarence Brown, le troisième avec John Gilbert. Le film est basé sur un best-seller à scandales de Michael Arlen dont la censure refusait toute adaptation ; la scénariste Bess Meredyth en a donc modifié de nombreux éléments (1). Bien entendu, on ne peut voir dans cette histoire qu’un mélo assez classique (certains critiques ont même des mots plus durs) mais il est illuminé par Greta Garbo. Dès les premières minutes, on tombe sous le charme de l’actrice qui montre une extraordinaire présence à l’écran. A l’époque du tournage, l’actrice avait repris de la vitalité et cela se sent à l’écran, surtout au début du film où son personnage est radieux. Garbo est de presque toutes les scènes et Clarence Brown la met merveilleusement en valeur. Son jeu est tout aussi fascinant que sa prestance car elle parvient à exprimer tant de choses en faisant si peu : de petits mouvements de son visage, parfois presque imperceptibles. Clarence Brown a dit d’elle qu’il lui suffisait de penser à un sentiment pour l’exprimer. A côté d’elle, tous les autres acteurs paraissent bien fades, même John Gilbert qui était alors le plus grand séducteur d’Hollywood (il faut reconnaître que son personnage n’a pas beaucoup de caractère, on se demande comment l’acteur a pu accepter un tel rôle). Tous les rôles sont toutefois très bien tenus. A Woman of Affairs est donc un film qui mérite plus de considérations qu’il n’en a : c’est un des meilleurs films muets de Greta Garbo.

Elle: –

Lui :

Acteurs: Greta Garbo, John Gilbert, Lewis Stone, Johnny Mack Brown, Douglas Fairbanks Jr., Dorothy Sebastian

Voir la fiche du film et la filmographie de Clarence Brown sur le site IMDB.

Voir les autres films de Clarence Brown chroniqués sur ce blog…

Voir les livres sur Greta Garbo …

John Gilbert et Greta Garbo dans A Woman of affairs (Intrigues) de Clarence Brown (dans le cadre : Dorothy Sebastian).

Remarques :

* La censure a imposé que le générique indique simplement « from the novel by Michael Arlen » sans préciser le titre du roman : The Green Hat.

* Pendant le tournage, l’aventure entre Greta Garbo et John Gilbert touchait à sa fin et les deux acteurs se querellaient souvent. Douglas Fairbanks, Jr. (qui avait alors 18 ans) a raconté avoir souvent servi d’intermédiaire pour porter des messages écrits de l’un à l’autre. John Gilbert s’est marié l’année suivante et Greta Garbo ne s’est jamais mariée.

* C’est le premier film où Garbo est habillée par le couturier Adrian qui deviendra le couturier attitré de la star. Finies les robes trop tapageuses des films précédents et Greta Garbo n’en est que plus belle.

* Une scène est célèbre par la palette des sentiments que montre Greta Garbo en très peu de temps : c’est celle où elle étreint un bouquet de fleurs à deux reprises dans le couloir de l’hôpital, d’abord comme un amant et ensuite comme un enfant.

(1) Dans le livre, David se suicide parce qu’il est atteint de syphilis, la nuit illicite de Diana chez Neville est plus explicitement décrite, Diana est hospitalisée parce qu’elle a donnée naissance à un fils illégitime. De plus, certains personnages consomment de l’héroïne, autant d’éléments totalement interdits par la censure de l’époque. Seul l’alcool est resté (malgré la Prohibition) à la condition qu’aucune bouteille ne soit reconnaissable.

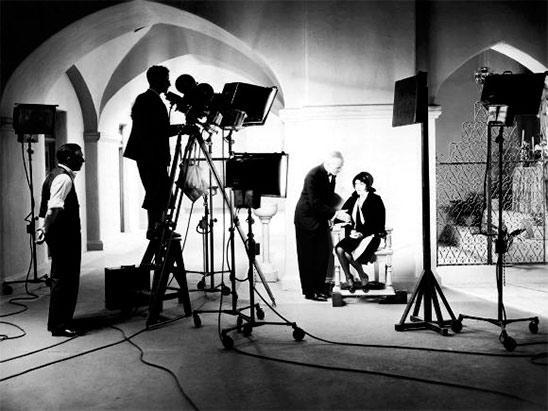

Sur le tournage de A Woman of affairs (Intrigues) de Clarence Brown. Le chef-opérateur William H. Daniels est à la caméra, juste derrière lui se tient Clarence Brown. Greta Garbo est au volant, John Gilbert est à ses côtés. On peut remarquer tout le travail sur les éclairages : Clarence Brown a fait placer la voiture à l’ombre d’un grand arbre, de plus la lumière venant du dessus est bloquée par un large panneau, un spot avant et un spot arrière constituent l’éclairage. Une lumière générale a été placée en retrait à hauteur d’homme. Résultat :

La lumière forme un écrin pour Greta Garbo et John Gilbert dans A Woman of affairs (Intrigues) de Clarence Brown. Le spot arrière crée un halo autour du visage de Greta Gabo et contribue à créer une ambiance de fin d’après-midi. C’est du grand art. (Scène à environ 3’50, « There is our tree, Neville. »)

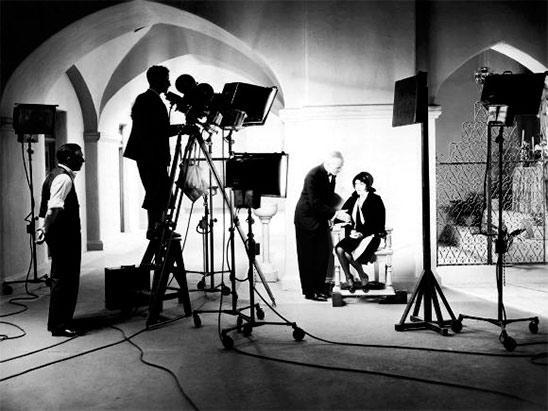

Sur le tournage de A Woman of affairs (Intrigues) de Clarence Brown. Dans le couloir de l’hôpital, la femme de John Gilbert attend son mari qui est dans la chambre de Greta Garbo. Lewis Stone la réconforte. Le chef-opérateur William H. Daniels (sur l’escabeau) filme Lewis Stone et Dorothy Sebastian en plongée (l’homme à gauche pourrait être Charles Dorian, l’assistant-réalisateur).

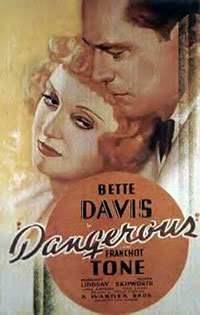

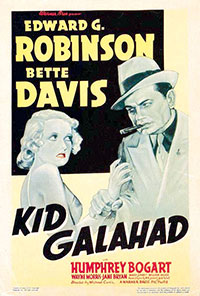

Un manager de boxe se sépare de son meilleur poulain qui s’était laissé acheter par son concurrent aux méthodes de gangster. Il ne tarde pas à lui trouver un remplaçant, un groom de son hôtel, jeune garçon naïf et séduisant… Kid Galahad mêle deux genres de prédilection de la Warner : le film de gangsters et le film de boxe. Il retient l’attention par son beau plateau d’acteurs sous la direction efficace de Michael Curtiz. Edward G. Robinson et Bette Davis ne se sont pas très bien entendu, l’acteur tentant dès le premier jour de la faire remplacer et persistant jusque dans ses mémoires à déclarer qu’elle ne savait pas jouer. L’actrice fait pourtant preuve de beaucoup de présence à l’écran avec une indéniable personnalité. Elle illumine le film. Humphrey Bogart a son rôle habituel, d’avant sa notoriété du moins (qui viendra deux ou trois ans plus tard), celui d’un gangster antipathique, destiné à mourir sans gloire. Warner mettait alors beaucoup d’espoir dans le jeune Wayne Morris dont la carrière sera stoppée par la guerre pour rester ensuite cantonnée dans les rôles mineurs. La censure fut très vigilante pour que soit gommé tout ce qui aurait laissé supposer une relation entre le jeune boxeur et l’amie de son manager. Le déroulement de l’histoire est sans grande surprise, l’intérêt du film étant plus dans son interprétation.

Un manager de boxe se sépare de son meilleur poulain qui s’était laissé acheter par son concurrent aux méthodes de gangster. Il ne tarde pas à lui trouver un remplaçant, un groom de son hôtel, jeune garçon naïf et séduisant… Kid Galahad mêle deux genres de prédilection de la Warner : le film de gangsters et le film de boxe. Il retient l’attention par son beau plateau d’acteurs sous la direction efficace de Michael Curtiz. Edward G. Robinson et Bette Davis ne se sont pas très bien entendu, l’acteur tentant dès le premier jour de la faire remplacer et persistant jusque dans ses mémoires à déclarer qu’elle ne savait pas jouer. L’actrice fait pourtant preuve de beaucoup de présence à l’écran avec une indéniable personnalité. Elle illumine le film. Humphrey Bogart a son rôle habituel, d’avant sa notoriété du moins (qui viendra deux ou trois ans plus tard), celui d’un gangster antipathique, destiné à mourir sans gloire. Warner mettait alors beaucoup d’espoir dans le jeune Wayne Morris dont la carrière sera stoppée par la guerre pour rester ensuite cantonnée dans les rôles mineurs. La censure fut très vigilante pour que soit gommé tout ce qui aurait laissé supposer une relation entre le jeune boxeur et l’amie de son manager. Le déroulement de l’histoire est sans grande surprise, l’intérêt du film étant plus dans son interprétation.![]()

* She sera l’unique long métrage réalisé par Lansing C. Holden que Cooper avait connu pendant la guerre, tous deux étant pilote d’avion.

* She sera l’unique long métrage réalisé par Lansing C. Holden que Cooper avait connu pendant la guerre, tous deux étant pilote d’avion.