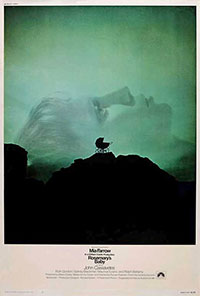

Rosemary et Guy louent un appartement au dernier étage d’un immeuble qui a été le théâtre d’évènements tragiques. Ils font rapidement connaissance de leurs voisins, un couple âgé, qui se révèlent être si serviables et prévenants que Rosemary les trouve plutôt envahissants…

Rosemary et Guy louent un appartement au dernier étage d’un immeuble qui a été le théâtre d’évènements tragiques. Ils font rapidement connaissance de leurs voisins, un couple âgé, qui se révèlent être si serviables et prévenants que Rosemary les trouve plutôt envahissants…

Rosemary’s Baby est au départ un roman d’Ira Levin dont le producteur William Castle (1), spécialisé dans les films d’horreur, avait acquis les droits. C’est la Paramount qui lui demande de le faire réaliser par le jeune Roman Polanski. Il s’agit d’une adaptation extrêmement fidèle au roman, l’une des plus fidèles qui soient. Polanski sait parfaitement jouer avec ce qu’il ne montre pas et évite tous les effets habituels des films d’horreur. C’est cela qui lui donne toute sa force, qui crée un léger malaise qui s’amplifie pour se transformer en angoisse. Il sait aussi semer puis entretenir le doute : sommes-nous effectivement face à un complot satanique ou d’une simple paranoïa ? Mia Farrow fait une superbe prestation. Le perfectionniste Roman Polanski a fait un travail remarquable, utilisant des focales courtes pour nous faire adopter le point de vue de Rosemary et montrant une certaine dextérité dans de longs plans-séquences. Après l’échec commercial de Cul-de-sac et du Bal des Vampires (qui sont pourtant deux merveilleux films), Polanski va enfin connaitre le succès avec Rosemary’s Baby qui reste aujourd’hui l’un des films majeurs du genre.

Elle: –

Lui : ![]()

Acteurs: Mia Farrow, John Cassavetes, Ruth Gordon, Sidney Blackmer

Voir la fiche du film et la filmographie de Roman Polanski sur le site IMDB.

Voir les autres films de Roman Polanski chroniqués sur ce blog…

Voir les livres sur Roman Polanski…

Remarques :

* Lorsque Rosemary téléphone à l’acteur devenu aveugle, c’est la voix de Tony Curtis qui lui répond. Mia Farrow l’ignorait. Le fait qu’elle cherche à identifier cette voix qu’elle connait ajoute à son trouble apparent. Roman Polanski dit l’avoir fait dans ce but.

* C’est Mia Farrow qui chante la petite contine pendant le générique.

* Le bébé nait en juin 1966, soit 6/66.

* William Castle raconte dans son autobiographie qu’il a reçu un flot de lettres de menace de mort après la sortie du film.

(1) William Castle fait une brève apparition dans le film dans la scène de la cabine téléphonique.

John Cassavetes et Mia Farrow dans Rosemary’s baby de Roman Polanski.