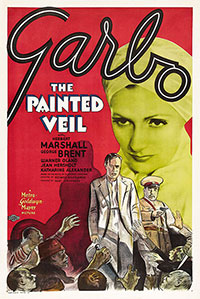

Titre original : « The Painted Veil »

Une jeune femme autrichienne épouse un médecin-chercheur, collaborateur de son père, et le suit à Hong Kong où il va soigner le choléra. Là, son mari étant accaparé par son travail, elle se laisse séduire par un diplomate anglais… Le Voile des illusions est adapté du roman de Somerset Maugham. Ce mélodrame fortement teinté d’exotisme repose sur un triangle amoureux. Si le film n’est aussi puissant qu’espéré, ce n’est pas tant du fait de Greta Garbo qui fait une belle prestation, d’une grande expressivité, notamment de son visage, dans le dernier tiers du film, mais plutôt de ses deux partenaires masculins. George Brent est particulièrement fade et sans saveur et Herbert Marshall, tout en ayant un jeu bien supérieur, n’est pas ici à son meilleur. De ce fait, Le Voile des illusions est souvent décrit, assez injustement, comme un film assez mou. Le film rencontra un franc succès en Europe mais, tout comme le précédent film de Garbo, le très beau La Reine Christine, ne toucha pas le public américain et fut donc considéré par ses producteurs comme un échec.

Une jeune femme autrichienne épouse un médecin-chercheur, collaborateur de son père, et le suit à Hong Kong où il va soigner le choléra. Là, son mari étant accaparé par son travail, elle se laisse séduire par un diplomate anglais… Le Voile des illusions est adapté du roman de Somerset Maugham. Ce mélodrame fortement teinté d’exotisme repose sur un triangle amoureux. Si le film n’est aussi puissant qu’espéré, ce n’est pas tant du fait de Greta Garbo qui fait une belle prestation, d’une grande expressivité, notamment de son visage, dans le dernier tiers du film, mais plutôt de ses deux partenaires masculins. George Brent est particulièrement fade et sans saveur et Herbert Marshall, tout en ayant un jeu bien supérieur, n’est pas ici à son meilleur. De ce fait, Le Voile des illusions est souvent décrit, assez injustement, comme un film assez mou. Le film rencontra un franc succès en Europe mais, tout comme le précédent film de Garbo, le très beau La Reine Christine, ne toucha pas le public américain et fut donc considéré par ses producteurs comme un échec.

Elle: –

Lui : ![]()

Acteurs: Greta Garbo, Herbert Marshall, George Brent, Warner Oland

Voir la fiche du film et la filmographie de Richard Boleslawski sur le site IMDB.

Voir les autres films de Richard Boleslawski chroniqués sur ce blog…

Voir les livres sur Greta Garbo …

Remarques :

* Certaines scènes ont été tournées par George Hill en Chine. Elles seront réutilisées par The Good Earth (Visages d’Orient) de Sidney Franklin (1937).

* Durant le tournage, Garbo s’est prise d’amitié pour George Brent qui était, comme elle, assez solitaire. Ils passaient tant de temps ensemble que des rumeurs de liaison ont commencé à circuler. George Brent a raconté à des amis qu’il allait épouser Greta Garbo mais ce n’était visiblement pas dans les projets de l’actrice puisqu’ils se virent de moins en moins une fois le tournage terminé.

Remakes :

La passe dangereuse (The seventh sin) de Ronald Neame (1957) avec Eleanor Parker et Jean-Pierre Aumont

le Voile des illusions (The Painted Veil) (2006), beau film de John Curran avec Naomi Watts, Edward Norton

Greta Garbo dans Le Voile des illusions de Richard Boleslawski.

Greta Garbo et George Brent : 5 ans avant Ninotchka, Garbo rit dans Le Voile des illusions de Richard Boleslawski.

Greta Garbo et Herbert Marshall dans Le Voile des illusions de Richard Boleslawski (photo publicitaire, le film n’est pas en couleurs).