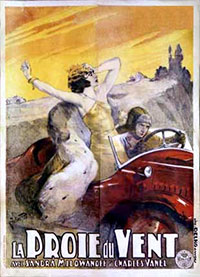

Titre original : « Novyy Vavilon »

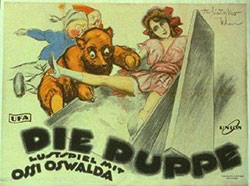

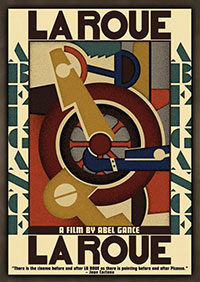

En 1870, la population acclame les soldats qui partent se battre contre les prussiens. A Paris, la vie continue. Louise, une jeune vendeuse du grand magasin Nouvelle Babylone, est invitée au bal par son patron. Mais la fête est interrompue par l’annonce de la défaite. Il faut défendre Paris et une souscription populaire est lancée pour acheter des canons. Quand l’armée capitule et cherche à reprendre ces canons sur la butte Montmartre, cela provoque une insurrection… La nouvelle Babylone est un film russe de la fin du muet, l’un des très rares films qui évoquent la Commune de Paris de 1871. C’est un film assez étonnant, souvent exubérant. Les deux réalisateurs font une grande utilisation du mouvement : les scènes de liesse, de danses, de fête sont tourbillonnantes, frénétiques, excessives même. Les scènes montrant l’ardeur au travail sous la Commune sont superbes (telle cette lavandière qui éclabousse largement tout autour d’elle). Ces scènes de grande agitation contrastent avec des scènes plus calmes, parfois statiques même. Le montage est assez remarquable, les réalisateurs juxtaposent des scènes qui semblent au final former un kaléidoscope énivrant. Le jeu des acteurs peut paraître parfois outré. Sur le plan du contenu, le film ne fait pas un récit vraiment chronologique mais reprend quelques temps forts. L’accent est bien entendu mis sur l’opposition de classes. Chostakovitch (alors âgé de 23 ans) composa sa première musique de film pour La nouvelle Babylone, musique dans laquelle il reprend divers airs révolutionnaires français qu’il mêle à un thème d’Offenbach.

En 1870, la population acclame les soldats qui partent se battre contre les prussiens. A Paris, la vie continue. Louise, une jeune vendeuse du grand magasin Nouvelle Babylone, est invitée au bal par son patron. Mais la fête est interrompue par l’annonce de la défaite. Il faut défendre Paris et une souscription populaire est lancée pour acheter des canons. Quand l’armée capitule et cherche à reprendre ces canons sur la butte Montmartre, cela provoque une insurrection… La nouvelle Babylone est un film russe de la fin du muet, l’un des très rares films qui évoquent la Commune de Paris de 1871. C’est un film assez étonnant, souvent exubérant. Les deux réalisateurs font une grande utilisation du mouvement : les scènes de liesse, de danses, de fête sont tourbillonnantes, frénétiques, excessives même. Les scènes montrant l’ardeur au travail sous la Commune sont superbes (telle cette lavandière qui éclabousse largement tout autour d’elle). Ces scènes de grande agitation contrastent avec des scènes plus calmes, parfois statiques même. Le montage est assez remarquable, les réalisateurs juxtaposent des scènes qui semblent au final former un kaléidoscope énivrant. Le jeu des acteurs peut paraître parfois outré. Sur le plan du contenu, le film ne fait pas un récit vraiment chronologique mais reprend quelques temps forts. L’accent est bien entendu mis sur l’opposition de classes. Chostakovitch (alors âgé de 23 ans) composa sa première musique de film pour La nouvelle Babylone, musique dans laquelle il reprend divers airs révolutionnaires français qu’il mêle à un thème d’Offenbach.

Elle: –

Lui : ![]()

Acteurs: Yelena Kuzmina, David Gutman, Pyotr Sobolevsky

Voir la fiche du film et la filmographie de Grigori Kozintsev et Leonid Trauberg sur le site IMDB.

Remarques :

Grigori Kozintsev et Leonid Trauberg ont fondé à Leningrad en 1921 le collectif d’avant-garde théâtral FEKS (La Fabrique de l’Acteur Excentrique) qui s’étendit rapidement au cinéma où il tint un rôle important. En 1921, ils avaient 16 et 19 ans.

Versions :

La version la plus complète est actuellement celle durant 1h33, restaurée en 2004 avec la musique de Chostakovitch. Il existe également une version de 1h15 (version allemande du début des années 80), version tronquée avec réintégration de chutes de montage, accompagnée d’une musique au piano.