Titre original : « L’albero degli zoccoli »

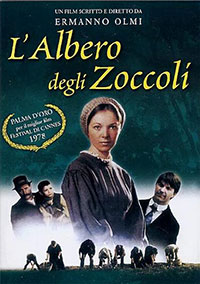

La vie d’une ferme lombarde à la fin du XIXe siècle, où vivent cinq familles de paysans sur des terres appartenant à un notable… L’arbre aux sabots est un film unique en son genre. Avec pour acteurs de simples paysans de la région de Bergame (1), filmant en 16 mm entièrement en lumière naturelle, Ermanno Olmi nous immerge dans un monde presque oublié. Les trois heures passent très rapidement. Sur l’espace de quatre saisons, nous assistons et partageons les évènements mais aussi le quotidien de cette vie très rurale. Le travail accompli par Ermanno Olmi est remarquable, la vérité de son regard force l’admiration. Il a su éviter tout spectaculaire et toute facilité pour rester dans la simplicité. Contrairement au 1900 de Bertolucci, L’arbre aux sabots ne porte pas de message politique. Beaucoup ont voulu en trouver un, déceler sous le récit quelque poison idéologique pernicieusement entrelacé… mais il n’en est rien. Le propos d’Ermanno Olmi est plus philosophique (2), il questionne sur le sens profond de la vie : en nous montrant les ancrages de cette société rurale (nature, famille, religion), il nous propose une réflexion sur les ancrages de la nôtre mais sans pour cela prôner un retour à d’anciennes valeurs. L’arbre aux sabots est ainsi un film d’une très grande portée.

La vie d’une ferme lombarde à la fin du XIXe siècle, où vivent cinq familles de paysans sur des terres appartenant à un notable… L’arbre aux sabots est un film unique en son genre. Avec pour acteurs de simples paysans de la région de Bergame (1), filmant en 16 mm entièrement en lumière naturelle, Ermanno Olmi nous immerge dans un monde presque oublié. Les trois heures passent très rapidement. Sur l’espace de quatre saisons, nous assistons et partageons les évènements mais aussi le quotidien de cette vie très rurale. Le travail accompli par Ermanno Olmi est remarquable, la vérité de son regard force l’admiration. Il a su éviter tout spectaculaire et toute facilité pour rester dans la simplicité. Contrairement au 1900 de Bertolucci, L’arbre aux sabots ne porte pas de message politique. Beaucoup ont voulu en trouver un, déceler sous le récit quelque poison idéologique pernicieusement entrelacé… mais il n’en est rien. Le propos d’Ermanno Olmi est plus philosophique (2), il questionne sur le sens profond de la vie : en nous montrant les ancrages de cette société rurale (nature, famille, religion), il nous propose une réflexion sur les ancrages de la nôtre mais sans pour cela prôner un retour à d’anciennes valeurs. L’arbre aux sabots est ainsi un film d’une très grande portée.

Elle: ![]()

Lui : ![]()

Acteurs:

Voir la fiche du film et la filmographie de Ermanno Olmi sur le site IMDB.

Voir les autres films de Ermanno Olmi chroniqués sur ce blog…

(1) Bergame est situé en Lombardie à environ 50 km au nord-est de Milan. Ermanno Olmi est originaire de cette région. Le dialecte parlé dans le film, le bergamesque, est celui de ses grands-parents.

(1) Bergame est situé en Lombardie à environ 50 km au nord-est de Milan. Ermanno Olmi est originaire de cette région. Le dialecte parlé dans le film, le bergamesque, est celui de ses grands-parents.

(2) Dans un interview pour le journal Il Tempo, Olmi décrit ainsi le but de son film L’arbre aux sabots : « Certainement pas par nostalgie d’un monde désormais impossible à proposer, mais par besoin de nous confronter à nouveau avec une réalité que nous avons mise de côté trop hâtivement, sans rien décider de ce qu’il fallait conserver en vue d’une réalité différente mais qui n’est pas sans présenter des exigences semblables au plan spirituel et humain. »