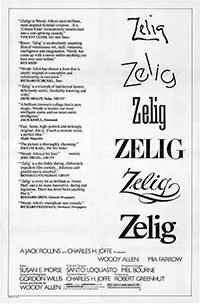

Le film Zelig se présente comme un (faux) reportage sur un étrange phénomène qui est intervenu à la fin des années 20. Un homme du nom de Leonard Zelig est apparu en diverses circonstances en transformant son apparence et sa personnalité en fonction des personnes qu’il côtoyait : noir au milieu de noirs, parlant comme un docteur au milieu de docteurs. Un véritable homme-caméléon… Zelig est unique en son genre dans la filmographie de Woody Allen. La prouesse technique d’avoir recréé de toutes pièces des archives d’époque parfaitement crédibles a certainement fait passer au second plan le propos de Woody Allen sur le thème de l’identité et du rapport à autrui. Son homme-caméléon désire se fondre dans la masse pour être aimé et, ce faisant, il abandonne son libre-arbitre pour le suivisme ce qui le précipite dans les bras du fascisme. De plus, c’est le premier film où il évoque ouvertement l’antisémitisme, même si c’est de façon très humoristique. Il y a en effet beaucoup d’humour dans les textes mais cela va très vite et arrive sans crier gare. Zelig est bien plus qu’un film atypique.

Le film Zelig se présente comme un (faux) reportage sur un étrange phénomène qui est intervenu à la fin des années 20. Un homme du nom de Leonard Zelig est apparu en diverses circonstances en transformant son apparence et sa personnalité en fonction des personnes qu’il côtoyait : noir au milieu de noirs, parlant comme un docteur au milieu de docteurs. Un véritable homme-caméléon… Zelig est unique en son genre dans la filmographie de Woody Allen. La prouesse technique d’avoir recréé de toutes pièces des archives d’époque parfaitement crédibles a certainement fait passer au second plan le propos de Woody Allen sur le thème de l’identité et du rapport à autrui. Son homme-caméléon désire se fondre dans la masse pour être aimé et, ce faisant, il abandonne son libre-arbitre pour le suivisme ce qui le précipite dans les bras du fascisme. De plus, c’est le premier film où il évoque ouvertement l’antisémitisme, même si c’est de façon très humoristique. Il y a en effet beaucoup d’humour dans les textes mais cela va très vite et arrive sans crier gare. Zelig est bien plus qu’un film atypique.

Elle: ![]()

Lui : ![]()

Acteurs: Woody Allen, Mia Farrow

Voir la fiche du film et la filmographie de Woody Allen sur le site IMDB.

Voir les autres films de Woody Allen chroniqués sur ce blog…

Voir les livres sur Woody Allen…

Remarques :

* Contrairement à ce que l’on peut lire ici et là, il n’y a que très peu d’incrustations animées dans Zelig (trois ou quatre d’après Woody Allen lui-même). Toutes les scènes ont en fait été recréées et tournées en utilisant du matériel d’époque, trafiquant l’obturateur pour avoir de belles sautes de film et rayant légèrement la pellicule à la main et lui faisant subir divers mauvais traitements. En revanche, il y a beaucoup d’incrustations sur photographie (tel l’exemple ci-dessus) faites à la main, au ciseau.

* Personnes réelles jouant leur propre rôle et interviewées dans les scènes actuelles : le psychanalyste Bruno Bettelheim, les écrivains Susan Sontag et Saul Bellow, le critique littéraire Irving Howe, l’historien John Morton Blum.

* Liste des personnes réelles apparaissant dans les images d’actualité (photos fixes ou animées) : Max Amann, Josephine Baker, Clara Bow, Fanny Brice, Wilhelm Brückner, James Cagney, Al Capone, Charlie Chaplin, Calvin Coolidge, Marion Davies, Sepp Dietrich, Joe DiMaggio, Marie Dressler, F. Scott Fitzgerald, Lou Gehrig, Joseph Goebbels, Hermann Göring, Harold ‘Red’ Grange, William Randolph Hearst, Rudolf Hess, Adolf Hitler, Bobby Jones, Robert Ley, Charles Lindbergh, Carole Lombard, Adolphe Menjou, Tom Mix, Pope Pius XI, Dolores del Río, Billy Rose, Babe Ruth, Julius Schaub, Gregor Strasser, Julius Streicher, Franz von Epp, Franz Pfeffer von Salomon, Jimmy Walker, and Claire Windsor (liste fournie par IMDB).