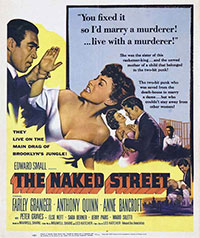

Titre original : « The Naked Street »

Le journaliste raconte l’histoire du gangster Phil Regal (Anthony Quinn), qui fait la loi dans son quartier de New York…

Le journaliste raconte l’histoire du gangster Phil Regal (Anthony Quinn), qui fait la loi dans son quartier de New York…

Ex-journaliste et scénariste, Maxwell Shane a écrit et réalisé ce film noir à petit budget (et assez rare) d’après une histoire écrite par Léo Katcher. L’histoire est très classique, celle d’un truand très attaché à sa famille mais qui n’est pas, pour une fois, d’origine italienne : il est d’origine slave. Hormis cette originalité, Maxwell Shane ne se montre pas vraiment remarquable, que ce soit sur le plan de l’écriture ou de la réalisation. Le film est néanmoins sauvé par la bonne interprétation du trio d’acteurs principaux. La fin est particulièrement fade. On pourra toutefois remarquer qu’elle s’inscrit dans l’évolution du film noir en ce milieu des années cinquante qui présente souvent les « mauvais garçons » avec compassion : par un étonnant virage final dans le propos, le jeune personnage joué par Farley Granger est ainsi soudainement présenté comme une victime.

Elle: –

Lui : ![]()

Acteurs: Farley Granger, Anthony Quinn, Anne Bancroft, Peter Graves

Voir la fiche du film et la filmographie de Maxwell Shane sur le site IMDB.

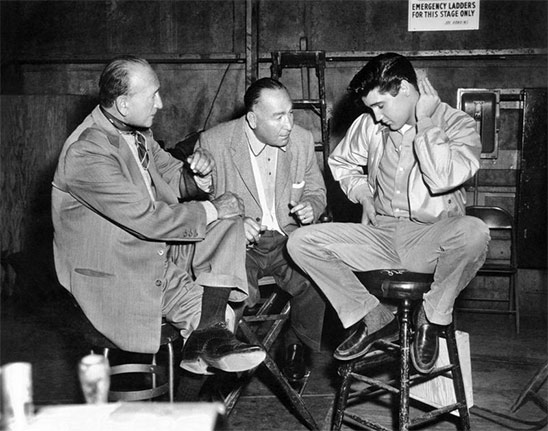

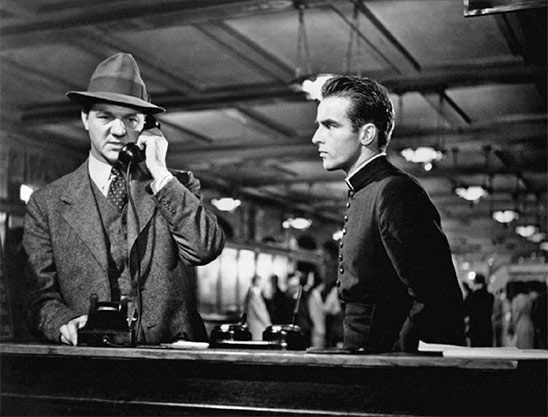

Anthony Quinn et Farley Granger dans Le Roi du racket de Maxwell Shane.

Anthony Quinn et Anne Bancroft dans Le Roi du racket de Maxwell Shane.