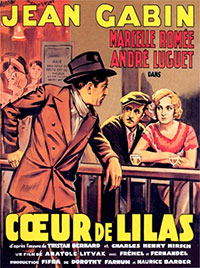

Persuadé de l’innocence du principal suspect dans une affaire de meurtre, un inspecteur de police s’introduit sous une fausse identité dans le milieu interlope parisien. Il veut faire la connaissance de Coeur de lilas, une jeune femme qui fut la maitresse de la victime… Adapté d’une pièce de Tristan Bernard, Coeur de lilas est le premier film de l’ukrainien Anatole Litvak qui venait de fuir l’Allemagne. Le gros point faible du film est un déroulement de scénario très mou ; l’histoire semble faire du surplace. Elle s’efface pour laisser la place à de nombreuses scènes d’atmosphère des milieux populaires de l’époque : on danse, on chante et tout ce joli monde s’égaye quand la police arrive.

Persuadé de l’innocence du principal suspect dans une affaire de meurtre, un inspecteur de police s’introduit sous une fausse identité dans le milieu interlope parisien. Il veut faire la connaissance de Coeur de lilas, une jeune femme qui fut la maitresse de la victime… Adapté d’une pièce de Tristan Bernard, Coeur de lilas est le premier film de l’ukrainien Anatole Litvak qui venait de fuir l’Allemagne. Le gros point faible du film est un déroulement de scénario très mou ; l’histoire semble faire du surplace. Elle s’efface pour laisser la place à de nombreuses scènes d’atmosphère des milieux populaires de l’époque : on danse, on chante et tout ce joli monde s’égaye quand la police arrive.  Jean Gabin, encore peu connu, interprète un arrogant mauvais garçon ; il manifeste beaucoup de présence à l’écran, beaucoup plus que l’acteur principal André Luguet, plutôt fade. Il chante aussi avec Frehel « La Môme Caoutchouc ». Fernandel n’a qu’un tout petit rôle, garçon d’honneur à un mariage qui pousse la chansonnette. On remarquera un très beau plan d’ouverture qui nous fait suivre deux mouvements simultanés et inverses (la fanfare et le cortège des enfants). On notera également l’utilisation des guinguettes de bord de Marne qui seront un lieu privilégié de tournage pendant plusieurs décennies.

Jean Gabin, encore peu connu, interprète un arrogant mauvais garçon ; il manifeste beaucoup de présence à l’écran, beaucoup plus que l’acteur principal André Luguet, plutôt fade. Il chante aussi avec Frehel « La Môme Caoutchouc ». Fernandel n’a qu’un tout petit rôle, garçon d’honneur à un mariage qui pousse la chansonnette. On remarquera un très beau plan d’ouverture qui nous fait suivre deux mouvements simultanés et inverses (la fanfare et le cortège des enfants). On notera également l’utilisation des guinguettes de bord de Marne qui seront un lieu privilégié de tournage pendant plusieurs décennies.

Elle: –

Lui : ![]()

Acteurs: Marcelle Romée, André Luguet, Jean Gabin, Fernandel

Voir la fiche du film et la filmographie de Anatole Litvak sur le site IMDB.

Voir les autres films de Anatole Litvak chroniqués sur ce blog…

Remarques :

* L’actrice Marcelle Romée a mis fin à ses jours quelques mois après la sortie du film. Elle était âgée de 29 ans.

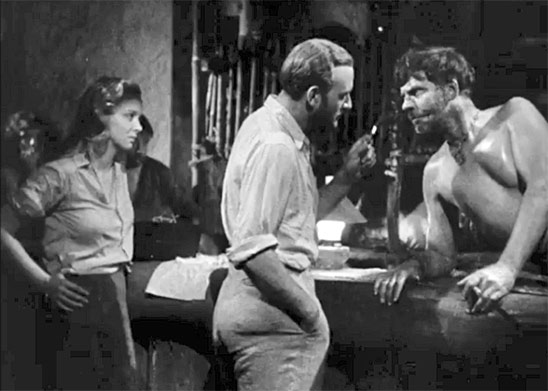

Marcelle Romée dans Coeur de lilas d’Anatole Litvak.

Fréhel et Jean Gabin dans Coeur de lilas d’Anatole Litvak.