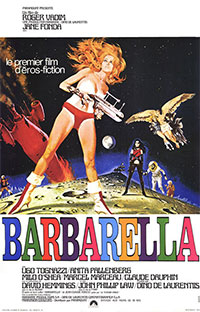

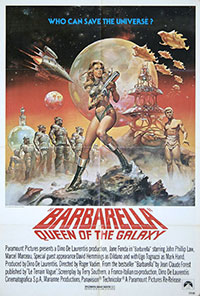

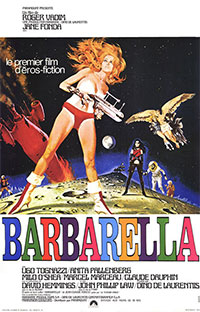

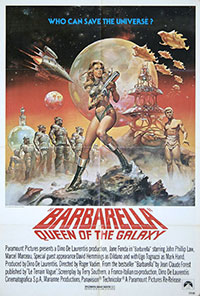

En l’an 4000, l’astronaute Barbarella reçoit pour mission d’aller retrouver un savant disparu sur une planète proche de Tau Ceti. Inventeur d’une arme absolue, il pourrait être tenté de l’utiliser ou de la vendre et ainsi de faire renaître les guerres qui ont depuis longtemps disparu… Prendre Barbarella trop au sérieux ne peut que nous entraîner à porter un jugement sévère et à décréter doctement que l’histoire est indigente et que tout ceci n’est qu’un prétexte pour Roger Vadim de dévoiler au monde entier les courbes gracieuses de sa femme Jane Fonda. Oui, c’est certainement le cas… Mais l’intérêt de Barbarella est avant tout dans l’adaptation fidèle d’un univers créé par le dessinateur Jean-Claude Forest avec des lieux, des costumes, des objets, des appareils aussi inventifs qu’inattendus.

En l’an 4000, l’astronaute Barbarella reçoit pour mission d’aller retrouver un savant disparu sur une planète proche de Tau Ceti. Inventeur d’une arme absolue, il pourrait être tenté de l’utiliser ou de la vendre et ainsi de faire renaître les guerres qui ont depuis longtemps disparu… Prendre Barbarella trop au sérieux ne peut que nous entraîner à porter un jugement sévère et à décréter doctement que l’histoire est indigente et que tout ceci n’est qu’un prétexte pour Roger Vadim de dévoiler au monde entier les courbes gracieuses de sa femme Jane Fonda. Oui, c’est certainement le cas… Mais l’intérêt de Barbarella est avant tout dans l’adaptation fidèle d’un univers créé par le dessinateur Jean-Claude Forest avec des lieux, des costumes, des objets, des appareils aussi inventifs qu’inattendus.  Vadim pimente tout cela d’un érotisme qui anticipe la libération sexuelle mais aussi d’une bonne dose d’humour qui nous montre qu’il ne se prend guère au sérieux. Les effets psychédéliques (assez réussis), les costumes de Paco Rabanne (1) et la photographie de Claude Renoir donnent une certaine élégance au film. Le film fut un échec et reste peu apprécié encore aujourd’hui. Il peut certes apparaître kitsch mais Barbarella est néanmoins l’une des meilleures transpositions de bande dessinée à l’écran car Vadim n’a pas cherché le réalisme mais a su préserver tout l’onirisme, l’inventivité, l’humour… et l’érotisme bien entendu.

Vadim pimente tout cela d’un érotisme qui anticipe la libération sexuelle mais aussi d’une bonne dose d’humour qui nous montre qu’il ne se prend guère au sérieux. Les effets psychédéliques (assez réussis), les costumes de Paco Rabanne (1) et la photographie de Claude Renoir donnent une certaine élégance au film. Le film fut un échec et reste peu apprécié encore aujourd’hui. Il peut certes apparaître kitsch mais Barbarella est néanmoins l’une des meilleures transpositions de bande dessinée à l’écran car Vadim n’a pas cherché le réalisme mais a su préserver tout l’onirisme, l’inventivité, l’humour… et l’érotisme bien entendu.

Elle: –

Lui :

Acteurs: Jane Fonda, John Phillip Law, Anita Pallenberg, Milo O’Shea, Marcel Marceau, David Hemmings, Ugo Tognazzi

Voir la fiche du film et la filmographie de Roger Vadim sur le site IMDB.

Voir les autres films de Roger Vadim chroniqués sur ce blog…

Voir les livres sur Roger Vadim…

Remarques :

* Créé par Jean-Claude Forest, le personnage de Barbarella (physiquement inspiré de Brigitte Bardot) apparaît en 1962 et étonne tout de suite car il s’agit d’une femme qui revendique le droit au plaisir et à la sensualité. Il fait scandale et, en 1964, le ministre de l’intérieur proclame l’interdiction de la bande dessinée Les Aventures de Barbarella. L’affaire fait grand bruit et il faudra attendre 1968 (après la sortie du film) pour la voir réapparaitre (un peu plus habillée).

* Créé par Jean-Claude Forest, le personnage de Barbarella (physiquement inspiré de Brigitte Bardot) apparaît en 1962 et étonne tout de suite car il s’agit d’une femme qui revendique le droit au plaisir et à la sensualité. Il fait scandale et, en 1964, le ministre de l’intérieur proclame l’interdiction de la bande dessinée Les Aventures de Barbarella. L’affaire fait grand bruit et il faudra attendre 1968 (après la sortie du film) pour la voir réapparaitre (un peu plus habillée).

* Le striptease de Jane Fonda en apesanteur qui ouvre le film a été filmé d’en haut, l’actrice étant placée sur une grande plaque de plexiglas au dessus d’un décor de vaisseau (c’est assez évident lorsque l’on passe la scène en accéléré).

* Le nom du savant Durand Durand a été source d’inspiration pour le groupe Duran Duran.

* Anita Pallenberg (la Reine Noire) est surtout connue pour avoir été l’égérie des Rolling Stones (elle a eu une relation avec successivement Brian Jones, Keith Richards et Mick Jagger).

* Le mot de passe farfelu, Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch (le correcteur d’orthographe va faire une surchauffe), est en réalité le nom d’un petit village du Pays de Galles (en gallois « l’église de sainte Marie dans le creux du noisetier blanc près d’un tourbillon rapide et l’église de saint Tysilio près de la grotte rouge »).

* Dans la vie de Jane Fonda, Barbarella est antérieur à sa prise de conscience politique qui l’amènera notamment à militer pour la cause féminine.

* Le choix de Marcel Marceau (alias le Mime Marceau) pour le rôle du Docteur Ping est assez étonnant car c’est tout de même un personnage avec beaucoup de texte…!

* A propos de la musique (très moyenne hélas) de Bob Crewe : David Gilmour (futur Pink Floyd) est à la guitare.

(1) Il serait plus exact de dire « le » costume de Paco Rabanne car il semble qu’il n’y ait que la dernière tenue de Jane Fonda qui soit du créateur.

L’ange aveugle Pygar (John Phillip Law) et Barbarella (Jane Fonda).

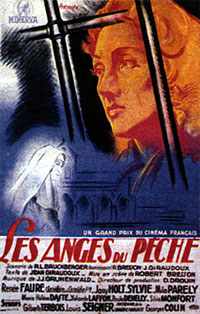

Anne-Marie quitte sa famille bourgeoise pour rejoindre le couvent des dominicaines de Béthanie qui recueille des jeunes femmes à leur sortie de prison. Anne-Marie se voue à cette nouvelle mission avec une ardeur qui va bouleverser la vie de la congrégation… Ce premier film de Robert Bresson, Les Anges du péché, a longtemps été difficile à voir avant d’être parfaitement restauré. Il a été réalisé pendant l’Occupation et tranche assez nettement avec la production de l’époque, ne serait-ce que par son sujet. Bresson en a écrit le scénario en s’inspirant d’un livre écrit par le père Lelong que lui a conseillé son ami le père Bruckberger, conseiller sur le tournage. Les dialogues sont signés Jean Giraudoux dont la notoriété a joué un grand rôle dans l’aboutissement du projet. Même s’il se déroule presque entièrement dans un couvent, Les Anges du péché n’est pas tant un film sur la religion mais plutôt sur la quête d’absolu. Le chemin que la jeune Anne-Marie emprunte est celui d’une dévotion totale, plus dans la recherche d’un accomplissement personnel que par altruisme. La jeune femme en quête de rédemption qu’elle veut sauver devient même un obstacle à ses yeux, au même titre que les règles pourtant très strictes de la communauté. Bresson ne porte pas de jugement mais a le talent de montrer l’enchainement des mécanismes, les chemins suivis. Il montre beaucoup mais de façon non ostentatoire, dans une mise en scène très limpide.

Anne-Marie quitte sa famille bourgeoise pour rejoindre le couvent des dominicaines de Béthanie qui recueille des jeunes femmes à leur sortie de prison. Anne-Marie se voue à cette nouvelle mission avec une ardeur qui va bouleverser la vie de la congrégation… Ce premier film de Robert Bresson, Les Anges du péché, a longtemps été difficile à voir avant d’être parfaitement restauré. Il a été réalisé pendant l’Occupation et tranche assez nettement avec la production de l’époque, ne serait-ce que par son sujet. Bresson en a écrit le scénario en s’inspirant d’un livre écrit par le père Lelong que lui a conseillé son ami le père Bruckberger, conseiller sur le tournage. Les dialogues sont signés Jean Giraudoux dont la notoriété a joué un grand rôle dans l’aboutissement du projet. Même s’il se déroule presque entièrement dans un couvent, Les Anges du péché n’est pas tant un film sur la religion mais plutôt sur la quête d’absolu. Le chemin que la jeune Anne-Marie emprunte est celui d’une dévotion totale, plus dans la recherche d’un accomplissement personnel que par altruisme. La jeune femme en quête de rédemption qu’elle veut sauver devient même un obstacle à ses yeux, au même titre que les règles pourtant très strictes de la communauté. Bresson ne porte pas de jugement mais a le talent de montrer l’enchainement des mécanismes, les chemins suivis. Il montre beaucoup mais de façon non ostentatoire, dans une mise en scène très limpide.![]()