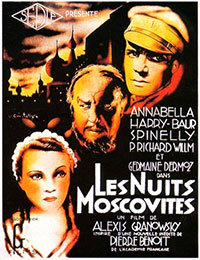

Sous Louis XIII, le désargenté baron de Sigognac vit très pauvrement dans son château poussiéreux. Par une nuit d’orage, il héberge une troupe de comédien et tombe amoureux de la belle Isabelle. Au matin, il décide de partir avec eux sans savoir qu’il va rapidement être amené à la protéger de divers dangers… Librement adapté du roman homonyme de Théophile Gautier, Le Capitaine Fracasse est un projet assez ambitieux d’Abel Gance qui fit des essais de pictographe (voir ci-dessous) sur le tournage pour créer des décors de grande taille. Si le soin dans la mise en scène est évident, ce sont hélas les défauts qui monopolisent notre attention, tout particulièrement le jeu outré des comédiens, une certaine lourdeur dans la démonstration et la voix insupportable de Vina Bovy, cantatrice de l’Opéra. La scène la plus marquante est celle d’un duel dans le cimetière de Poitiers avec un dialogue en vers à la manière d’Edmond Rostand. La version initialement montée par Abel Gance durait trois heures, ce sont les producteurs qui la réduisirent de moitié. Malgré le succès public de ce Capitaine Fracasse, Abel Gance ne tournera plus un film avant une dizaine d’années.

Sous Louis XIII, le désargenté baron de Sigognac vit très pauvrement dans son château poussiéreux. Par une nuit d’orage, il héberge une troupe de comédien et tombe amoureux de la belle Isabelle. Au matin, il décide de partir avec eux sans savoir qu’il va rapidement être amené à la protéger de divers dangers… Librement adapté du roman homonyme de Théophile Gautier, Le Capitaine Fracasse est un projet assez ambitieux d’Abel Gance qui fit des essais de pictographe (voir ci-dessous) sur le tournage pour créer des décors de grande taille. Si le soin dans la mise en scène est évident, ce sont hélas les défauts qui monopolisent notre attention, tout particulièrement le jeu outré des comédiens, une certaine lourdeur dans la démonstration et la voix insupportable de Vina Bovy, cantatrice de l’Opéra. La scène la plus marquante est celle d’un duel dans le cimetière de Poitiers avec un dialogue en vers à la manière d’Edmond Rostand. La version initialement montée par Abel Gance durait trois heures, ce sont les producteurs qui la réduisirent de moitié. Malgré le succès public de ce Capitaine Fracasse, Abel Gance ne tournera plus un film avant une dizaine d’années.

Elle: –

Lui : ![]() (25/07/2016) –

(25/07/2016) – ![]() (8/2/2024)

(8/2/2024)

Acteurs: Fernand Gravey, Assia Noris, Jean Weber, Roland Toutain, Alice Tissot

Voir la fiche du film et la filmographie de Abel Gance sur le site IMDB.

Voir les autres films de Abel Gance chroniqués sur ce blog…

Voir les livres sur Abel Gance…

Remarques :

* Le pictographe est un procédé mis au point en 1937 par Pierre Angénieux, Abel Gance et Roger Hubert permettant d’obtenir à la fois l’image nette d’un décor situé à distance et celle d’un élément de taille réduite situé très près. C’est un système à lentille fractionnée, les lentilles pouvant être faites sur mesure selon le partage désiré (dérivés ultérieurs : pictoscope, magigraphe, électronigraphe, …) Cela permet par exemple d’utiliser une petite maquette et de l’inclure dans un décor naturel.

* Le jeune Jacques François (22 ans) est ici dans son deuxième rôle à l’écran.

Principales autres versions :

– Le Capitaine Fracasse de Alberto Cavalcanti (1929) avec Pierre Blanchar et Charles Boyer

– Le Capitaine Fracasse de Pierre Gaspard-Huit (1961) avec Jean Marais (la plus connue)

– Le Voyage du Capitaine Fracasse (Il viaggio di Capitan Fracassa) de Ettore Scola (1990) avec Vincent Perez.

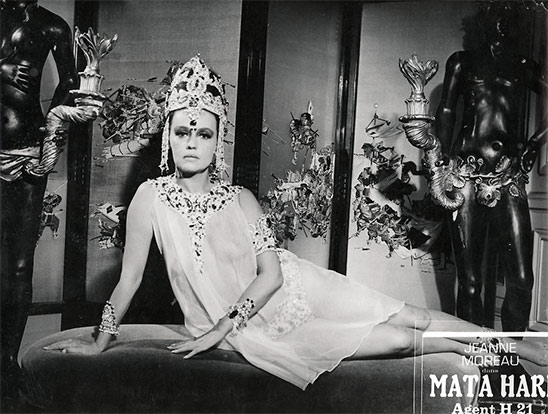

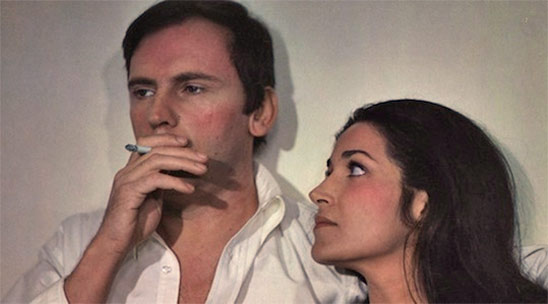

Fernand Gravey et Assia Noris dans Le Capitaine Fracasse de Abel Gance.

si je viens frapper moi-même à la poterne de votre forteresse,

sans me faire précéder d’un page sonnant de l’olifant. »