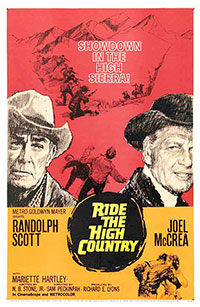

Titre original : « Ride the High Country »

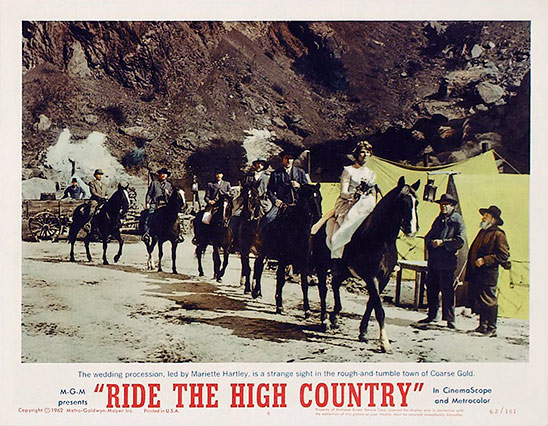

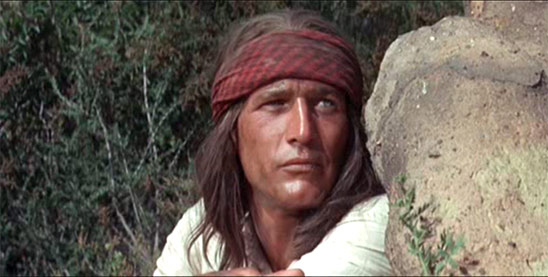

Au début du XXe siècle, un ex-shérif et ex-aventurier vieillissant accepte de convoyer un chargement d’or d’une petite bourgade minière jusqu’à la banque de la ville. Pour cela, il s’adjoint les services de l’un des ses anciens partenaires et ami sans savoir que celui-ci a l’intention de s’emparer de l’or… Coups de feu dans la Sierra est le deuxième long métrage de Sam Peckinpah. C’est un film qui est, assez unanimement, tenu en très haute estime : il est alors décrit comme se situant à une période charnière pour le western, celle où le western classique va céder la place à un western plus iconoclaste et violent, parfois appelé « western crépusculaire ». La violence n’est toutefois pas trop présente ici mais j’avoue avoir eu bien du mal à m’intéresser à cette histoire, les personnages manquant d’épaisseur à mes yeux. Les héros sont fatigués et les grandes valeurs morales ont laissé la place à un pragmatisme désabusé. Peckinpah s’attache à nous montrer l’Ouest sous son vrai jour et comme on ne l’a jamais vu, ce qui donne des scènes baroques du plus bel effet, telle toute la scène d’introduction ou cette tout aussi surprenante vision d’un cortège nuptial à cheval.

Au début du XXe siècle, un ex-shérif et ex-aventurier vieillissant accepte de convoyer un chargement d’or d’une petite bourgade minière jusqu’à la banque de la ville. Pour cela, il s’adjoint les services de l’un des ses anciens partenaires et ami sans savoir que celui-ci a l’intention de s’emparer de l’or… Coups de feu dans la Sierra est le deuxième long métrage de Sam Peckinpah. C’est un film qui est, assez unanimement, tenu en très haute estime : il est alors décrit comme se situant à une période charnière pour le western, celle où le western classique va céder la place à un western plus iconoclaste et violent, parfois appelé « western crépusculaire ». La violence n’est toutefois pas trop présente ici mais j’avoue avoir eu bien du mal à m’intéresser à cette histoire, les personnages manquant d’épaisseur à mes yeux. Les héros sont fatigués et les grandes valeurs morales ont laissé la place à un pragmatisme désabusé. Peckinpah s’attache à nous montrer l’Ouest sous son vrai jour et comme on ne l’a jamais vu, ce qui donne des scènes baroques du plus bel effet, telle toute la scène d’introduction ou cette tout aussi surprenante vision d’un cortège nuptial à cheval.

Elle: –

Lui : ![]()

Acteurs: Randolph Scott, Joel McCrea, Mariette Hartley

Voir la fiche du film et la filmographie de Sam Peckinpah sur le site IMDB.

Voir les autres films de Sam Peckinpah chroniqués sur ce blog…

Pour une présentation plus enthousiaste, lire l’article sur DVDClassiks…

Voir les livres sur Sam Peckinpah…

Randolph Scott et Joel McCrea dans Coups de feu dans la Sierra de Sam Peckinpah (à l’arrière plan : Ron Starr).