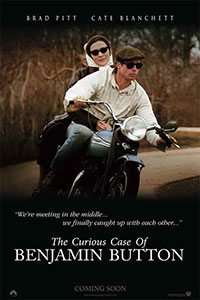

Titre original : « The Curious Case of Benjamin Button »

Alors que l’ouragan Katrina s’approche de la Nouvelle-Orleans, Daisy est dans son lit d’hôpital, sur le point de mourir. Elle demande à sa fille de lui lire le journal de Benjamin Button. La narration commence en 1918 lorsque Benjamin est né avec les déformations physiques d’un vieil homme…

Alors que l’ouragan Katrina s’approche de la Nouvelle-Orleans, Daisy est dans son lit d’hôpital, sur le point de mourir. Elle demande à sa fille de lui lire le journal de Benjamin Button. La narration commence en 1918 lorsque Benjamin est né avec les déformations physiques d’un vieil homme…

Inspirée de la nouvelle homonyme de F. Scott Fitzgerald, L’étrange histoire de Benjamin Button repose sur l’idée originale d’une vie « à l’envers » : que se passerait-il pour une personne qui naîtrait vieux pour ensuite rajeunir au lieu de vieillir ? A la fois par son contenu et par le ton général, le film de David Fincher fait furieusement penser à Forrest Gump, ce qui n’est guère étonnant puisque le scénario est du même Eric Roth. On retrouve ici la même philosophie simpliste, la narration est parsemée de « maximes de vie » qui offrent au spectateur une vision faussement sécurisée de la vie. Tout cela est très hollywoodien, un feel-good movie fait pour plaire et qui plaît puisque le succès fut au rendez-vous. Comme il se doit, les effets spéciaux et maquillages furent nombreux et particulièrement couteux. Le film est long (2h45), trop long mais reste plaisant.

Elle: ![]()

Lui : ![]()

Acteurs: Cate Blanchett, Brad Pitt, Julia Ormond, Faune Chambers Watkins, Jason Flemyng, Tilda Swinton, Jared Harris, Elias Koteas

Voir la fiche du film et la filmographie de David Fincher sur le site IMDB.

Voir la fiche du film sur AlloCiné.

Voir les autres films de David Fincher chroniqués sur ce blog…

Voir les livres sur David Fincher…

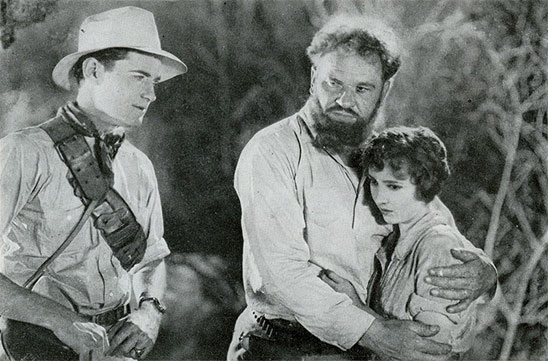

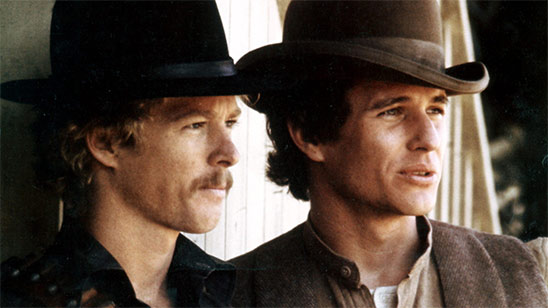

Brad Pitt et Cate Blanchett dans L’étrange histoire de Benjamin Button de David Fincher.

Brad Pitt et Tilda Swinton dans L’étrange histoire de Benjamin Button de David Fincher.