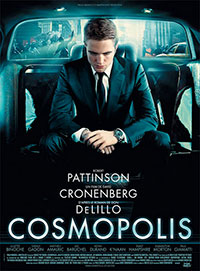

Un matin, Eric Packer, un jeune magnat de la haute finance, décide d’aller chez son coiffeur à l’autre bout de New York. Peu lui importe que la ville soit paralysée par la venue du Président ou que ses services pensent que quelqu’un cherche à le tuer, il traverse la ville lentement dans son immense limousine où il reçoit ses visiteurs… Cosmopolis est adapté d’un roman de Don DeLillo. L’idée de départ est intéressante à la fois par son lieu, une limousine suréquipée en électronique qui roule au pas dans un New York congestionné par les embouteillages et les manifestations, et aussi par son contenu, la critique d’un monde où les fossés se creusent. Hélas, le contenu se révèle inutilement verbeux. Les discussions de ce golden boy avec employés et connaissances ne reflètent que le vide et l’absence d’une quelconque réflexion. Le symbolisme utilisé par Cronenberg ne donne pas dans la subtilité pour nous montrer comment les « rats de la finance » se moquent de la réalité qui les entoure, sont incapables d’avoir des émotions et sont détruits par les créatures qu’ils ont eux-mêmes créées. Il y a pourtant de bons passages, le meilleur sans doute étant celui avec Juliette Binoche qui montre le rapport de ce nouveau riche à l’Art.

Un matin, Eric Packer, un jeune magnat de la haute finance, décide d’aller chez son coiffeur à l’autre bout de New York. Peu lui importe que la ville soit paralysée par la venue du Président ou que ses services pensent que quelqu’un cherche à le tuer, il traverse la ville lentement dans son immense limousine où il reçoit ses visiteurs… Cosmopolis est adapté d’un roman de Don DeLillo. L’idée de départ est intéressante à la fois par son lieu, une limousine suréquipée en électronique qui roule au pas dans un New York congestionné par les embouteillages et les manifestations, et aussi par son contenu, la critique d’un monde où les fossés se creusent. Hélas, le contenu se révèle inutilement verbeux. Les discussions de ce golden boy avec employés et connaissances ne reflètent que le vide et l’absence d’une quelconque réflexion. Le symbolisme utilisé par Cronenberg ne donne pas dans la subtilité pour nous montrer comment les « rats de la finance » se moquent de la réalité qui les entoure, sont incapables d’avoir des émotions et sont détruits par les créatures qu’ils ont eux-mêmes créées. Il y a pourtant de bons passages, le meilleur sans doute étant celui avec Juliette Binoche qui montre le rapport de ce nouveau riche à l’Art.

Elle: –

Lui : ![]()

Acteurs: Robert Pattinson, Sarah Gadon, Paul Giamatti, Juliette Binoche, Mathieu Amalric

Voir la fiche du film et la filmographie de David Cronenberg sur le site IMDB.

Voir les autres films de David Cronenberg chroniqués sur ce blog…