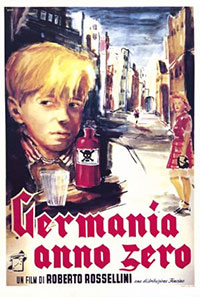

Titre original : « Germania, anno zero »

Eté 1947. Dans Berlin en ruines, une famille se débat pour survivre : le père est très malade, le fils aîné, ancien soldat de la Wehrmacht, ne sort jamais par crainte de se déclarer, sa soeur fréquente les bars le soir pour gagner un peu d’argent mais refuse de tomber dans la prostitution. C’est Edmund, le plus jeune fils, qui est le plus actif. Il tente de rendre divers services, va vendre des choses au marché noir… Après Rome, ville ouverte et Paisa, Allemagne année zéro clôture la trilogie néoréaliste de Rossellini sur la guerre après laquelle le réalisateur ira vers des films plus intimistes. Ce film est très différent des deux premiers car d’une part il nous montre les conséquences de la guerre non plus du côté italien mais du côté de l’agresseur et, d’autre part, tout est montré par les yeux d’un enfant, être innocent par essence (1). Ce choix est important car il permet d’évacuer toute accusation sur la conduite passée pour se concentrer sur les mécanismes moraux qui ont abouti à ce désastre. Le récit est à la fois intense et très authentique, presque documentaire, au plus haut point néo-réaliste dans son approche : à travers les yeux d’un enfant, c’est l’état de toute une société qui nous est montré. Cet enfant sera amené à accomplir des actes dont la portée le dépasse totalement et dont il sera la victime innocente.

Eté 1947. Dans Berlin en ruines, une famille se débat pour survivre : le père est très malade, le fils aîné, ancien soldat de la Wehrmacht, ne sort jamais par crainte de se déclarer, sa soeur fréquente les bars le soir pour gagner un peu d’argent mais refuse de tomber dans la prostitution. C’est Edmund, le plus jeune fils, qui est le plus actif. Il tente de rendre divers services, va vendre des choses au marché noir… Après Rome, ville ouverte et Paisa, Allemagne année zéro clôture la trilogie néoréaliste de Rossellini sur la guerre après laquelle le réalisateur ira vers des films plus intimistes. Ce film est très différent des deux premiers car d’une part il nous montre les conséquences de la guerre non plus du côté italien mais du côté de l’agresseur et, d’autre part, tout est montré par les yeux d’un enfant, être innocent par essence (1). Ce choix est important car il permet d’évacuer toute accusation sur la conduite passée pour se concentrer sur les mécanismes moraux qui ont abouti à ce désastre. Le récit est à la fois intense et très authentique, presque documentaire, au plus haut point néo-réaliste dans son approche : à travers les yeux d’un enfant, c’est l’état de toute une société qui nous est montré. Cet enfant sera amené à accomplir des actes dont la portée le dépasse totalement et dont il sera la victime innocente.

Elle: –

Lui : ![]()

Acteurs: Edmund Moeschke, Ernst Pittschau, Ingetraud Hinze, Franz-Otto Krüger, Erich Gühne

Voir la fiche du film et la filmographie de Roberto Rossellini sur le site IMDB.

Voir les autres films de Roberto Rossellini chroniqués sur ce blog…

Voir les livres sur Roberto Rossellini…

Edmund Moeschke, l’enfant de Allemagne année zéro de Roberto Rossellini

Rossellini expose ses intentions sur Allemagne année zéro :

« Les Allemands étaient des êtres humains comme les autres ; qu’est-ce qui a pu les amener à ce désastre ? La fausse morale, essence même du nazisme, l’abandon de l’humilité pour le culte de l’héroïsme, l’exaltation de la force plutôt que celle de la faiblesse, l’orgueil contre la simplicité. C’est pourquoi j’ai choisi de raconter l’histoire d’un enfant, d’un être innocent que la distorsion d’une éducation utopique amène à perpétrer un crime en croyant accomplir un acte héroïque. Mais la petite flamme de la morale n’est pas éteinte en lui : il se suicide pour échapper à ce malaise à cette contradiction. »

Il poursuit avec cette intéressante vision/définition du néo-réalisme :

« Le néo-réalisme consiste à suive un être, avec amour, dans toutes ses découvertes, toutes ses impressions. Il est un être tout petit au-dessous de quelque chose qui le frappera effroyablement au moment précis où il se trouve librement dans le monde, sans s’attendre à quoi que ce soit. Ce qui importe avant tout pour moi, c’est cette attente ; c’est elle qu’il faut développer, la chute devant rester intacte. »

(Les Cahiers du Cinéma n°50 (août-sept. 1955) et 52 (nov. 1955) : Dix ans de cinéma par Roberto Rossellini)

L’enfant Edmund et son père (Edmund Moeschke et Ernst Pittschau) dans Allemagne année zéro de Roberto Rossellini

(1) Il est impossible de ne pas rapprocher également ce choix à la tragédie qui frappait Rossellini à la même époque. Le réalisateur venait de perdre son fils aîné (d’une appendicite aigüe à l’âge de 9 ans). Il lui a dédié son film et a probablement choisi l’acteur Edmund Moeschke en partie pour sa légère ressemblance avec son fils.