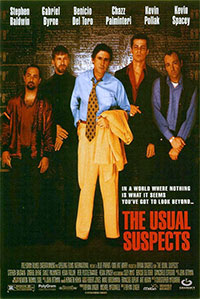

Titre original : « The Usual Suspects »

Une fusillade sur un cargo à quai dans le port de Los Angeles laisse le bateau en flammes et plus de vingt morts. L’un des rares survivants est interrogé par la police. Il raconte que tout a commencé six jours auparavant lorsque cinq suspects ont été arrêtés pour une attaque à main armée qu’il n’avait pas commise… Ecrit par Christopher McQuarrie et réalisé par Bryan Singer (son deuxième long métrage et, sans aucun doute, son plus remarquable), Usual Suspects a fait bouger les codes bien établis du film policier, principalement par sa construction qui est assez admirable ; entremêlant présent et flashback, elle forme un puzzle dont les pièces ne sont dévoilées que progressivement. Le déroulement du scénario nous tient ainsi constamment en haleine. Les personnages sont bien définis et bénéficient d’une interprétation parfaite, dans l’ensemble assez retenue, avec une mention spéciale pour Kevin Spacey et Gabriel Byrne. La musique est parfaitement intégrée et utilisée. Le twist final a beaucoup marqué les esprits : on pourra toujours objecter que Usual Suspects n’est pas le premier film à se terminer ainsi avec un retournement qui surprend le spectateur mais c’est incontestablement après lui que le twist final est devenu une figure obligée du genre.

Une fusillade sur un cargo à quai dans le port de Los Angeles laisse le bateau en flammes et plus de vingt morts. L’un des rares survivants est interrogé par la police. Il raconte que tout a commencé six jours auparavant lorsque cinq suspects ont été arrêtés pour une attaque à main armée qu’il n’avait pas commise… Ecrit par Christopher McQuarrie et réalisé par Bryan Singer (son deuxième long métrage et, sans aucun doute, son plus remarquable), Usual Suspects a fait bouger les codes bien établis du film policier, principalement par sa construction qui est assez admirable ; entremêlant présent et flashback, elle forme un puzzle dont les pièces ne sont dévoilées que progressivement. Le déroulement du scénario nous tient ainsi constamment en haleine. Les personnages sont bien définis et bénéficient d’une interprétation parfaite, dans l’ensemble assez retenue, avec une mention spéciale pour Kevin Spacey et Gabriel Byrne. La musique est parfaitement intégrée et utilisée. Le twist final a beaucoup marqué les esprits : on pourra toujours objecter que Usual Suspects n’est pas le premier film à se terminer ainsi avec un retournement qui surprend le spectateur mais c’est incontestablement après lui que le twist final est devenu une figure obligée du genre.

Elle: –

Lui : ![]()

Acteurs: Gabriel Byrne, Kevin Spacey, Benicio Del Toro, Stephen Baldwin, Kevin Pollak, Chazz Palminteri, Pete Postlethwaite

Voir la fiche du film et la filmographie de Bryan Singer sur le site IMDB.

Voir les autres films de Bryan Singer chroniqués sur ce blog…

Kevin Spacey dans The Usual Suspects de Bryan Singer