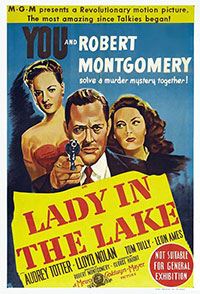

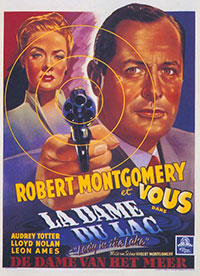

Titre original : « Lady in the Lake »

Le détective Phillip Marlowe (1) est chargé par la directrice de collection d’un grand éditeur de retrouver la femme disparue de son patron. Elle espère ainsi que son patron pourra divorcer de sa femme volage et l’épouser, elle… La Dame du lac est adapté d’un roman de Raymond Chandler. Ce film est entré dans l’histoire du cinéma comme étant le premier film entièrement réalisé en vision subjective c’est-à-dire que nous sommes à la place du détective privé et nous voyons ce qu’il voit. Les personnages s’adressent à nous en nous regardant, brisant ainsi le plus grand interdit du cinéma, le fameux « regard caméra ». Le seul moment où nous voyons le héros, c’est lorsqu’il se regarde dans une glace. C’est l’acteur Robert Montgomery qui a su convaincre la MGM de se lancer dans cette entreprise périlleuse et de lui en confier la réalisation (2). Le résultat est assez surprenant, assurément original, plutôt intense lors des tête-à-tête, parfois spectaculaire (lorsque l’on se prend un coup de poing en pleine figure par exemple).

Le détective Phillip Marlowe (1) est chargé par la directrice de collection d’un grand éditeur de retrouver la femme disparue de son patron. Elle espère ainsi que son patron pourra divorcer de sa femme volage et l’épouser, elle… La Dame du lac est adapté d’un roman de Raymond Chandler. Ce film est entré dans l’histoire du cinéma comme étant le premier film entièrement réalisé en vision subjective c’est-à-dire que nous sommes à la place du détective privé et nous voyons ce qu’il voit. Les personnages s’adressent à nous en nous regardant, brisant ainsi le plus grand interdit du cinéma, le fameux « regard caméra ». Le seul moment où nous voyons le héros, c’est lorsqu’il se regarde dans une glace. C’est l’acteur Robert Montgomery qui a su convaincre la MGM de se lancer dans cette entreprise périlleuse et de lui en confier la réalisation (2). Le résultat est assez surprenant, assurément original, plutôt intense lors des tête-à-tête, parfois spectaculaire (lorsque l’on se prend un coup de poing en pleine figure par exemple).  En revanche, le procédé peut encourager les acteurs à sur-jouer et le héros manque fatalement d’épaisseur. Entre outre, on peut penser que, assez paradoxalement, le procédé gêne, plus qu’il ne favorise, l’identification du spectateur avec le personnage puisque celui-ci a des réactions qui diffèrent de celles qu’il aurait eues ou, plus simplement, qu’il aimerait voir (3). Audrey Totter est superbe et fait une très belle prestation ; du fait de l’ « absence » du héros, elle est d’ailleurs le personnage le plus fort du film.

En revanche, le procédé peut encourager les acteurs à sur-jouer et le héros manque fatalement d’épaisseur. Entre outre, on peut penser que, assez paradoxalement, le procédé gêne, plus qu’il ne favorise, l’identification du spectateur avec le personnage puisque celui-ci a des réactions qui diffèrent de celles qu’il aurait eues ou, plus simplement, qu’il aimerait voir (3). Audrey Totter est superbe et fait une très belle prestation ; du fait de l’ « absence » du héros, elle est d’ailleurs le personnage le plus fort du film.

Elle: –

Lui : ![]()

Acteurs: Robert Montgomery, Audrey Totter, Lloyd Nolan, Leon Ames

Voir la fiche du film et la filmographie de Robert Montgomery sur le site IMDB.

Remarques :

* Avant La Dame du lac, plusieurs films comportaient quelques scènes en caméra subjective. On peut notamment citer le début de Docteur Jekyll et Mr. Hyde (1931) de Rouben Mamoulian. Orson Welles a eu, lui aussi, un projet de film entièrement en caméra subjective.

* Pour écrire l’adaptation, Raymond Chandler s’est en réalité basé sur trois de ses nouvelles : The Lady in the Lake (1939), Bay City Blues (1937) et No Crime in the Montains (1941).

* Dans une lettre à son ami Alex Barris, Raymond Chandler a un jugement très sévère sur le film : « La technique oeil-de-la-caméra dans Lady in the Lake, c’est un vieux truc à Hollywood. Tous les jeunes scénaristes et les jeunes metteurs en scènes l’ont essayée. « Faisons de la caméra un personnage » ; à un moment ou à un autre, on a entendu ça à toutes les tables de Hollywood. J’ai connu un type qui voulait que la caméra soit l’assassin ; et ça ne pourrait marcher qu’à condition de tricher énormément. La caméra est trop honnête. » Raymond Chandler dans Lettres, Ed. Christian Bourgeois ou 10/18.

(1) Le prénom de Philip Marlowe est écrit avec deux « l » dans La dame du lac (inscriptions sur la fenêtre de son bureau dont l’ombre est énorme sur le mur). Est-ce de l’humour de la part de Montgomery ou le reflet de dissensions avec Chandler ? On ne le sait. Ce qui est clairement de l’humour en revanche, c’est le nom au générique de l’actrice interprétant Chrystal Kingsby et, en plus, ce surprenant jeu de mot est en français (il faut mieux éviter de le comprendre dans le générique de début car cela déflore l’énigme).

(2) Auparavant, Robert Montgomery n’avait réalisé qu’une partie de They Were Expendable de John Ford.

(3) On pourra objecter que le problème est le même pour un roman écrit à la première personne. Ce n’est pourtant pas vraiment le cas. La matérialité de l’image engendre des mécanismes différents d’identification. Notons également que, affranchis de ce problème de divergence héros/spectateur grâce à la possibilité d’une interactivité, les jeux vidéo ont réintroduit massivement le principe de la caméra subjective.