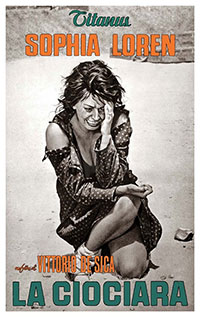

Titre français parfois utilisé : « La Paysanne aux pieds nus »

En 1943, une jeune veuve fuit les bombardements de Rome pour retourner dans son village natal, dans les montagnes du Latium. Elle espère ainsi mettre sa fille à l’abri en attendant que la guerre finisse enfin…

En 1943, une jeune veuve fuit les bombardements de Rome pour retourner dans son village natal, dans les montagnes du Latium. Elle espère ainsi mettre sa fille à l’abri en attendant que la guerre finisse enfin…

Adapté d’un roman d’Alberto Moravia (1957), La Ciociara marque le retour au pays de Sophia Loren après quelques années à Hollywood. Agée de 26 ans à peine, elle personnifie de façon magistrale l’idéal de la mère italienne, opiniâtre et généreuse. L’actrice s’impose non seulement par sa beauté souveraine mais aussi et surtout par son jeu, étonnamment riche et puissant. Les autres personnages sont inexistants et c’est là sans doute un peu le défaut du film. De Sica a eu beau lui opposer un jeune acteur français très prometteur, Jean-Paul Belmondo, pour interpréter le jeune intellectuel pacifiste qu’elle rencontre ; rien n’y fait, on ne voit qu’elle. Vittorio De Sica, qui a été l’une des grandes figures du néoréalisme, fait évoluer son style pour se rapprocher du mélodrame à l’américaine mais sans excès toutefois, il parvient à conserver un bonne part d’authenticité et de naturel. La Ciociara fut un immense succès et reçut de nombreux prix.

Elle: –

Lui : ![]()

Acteurs: Sophia Loren, Jean-Paul Belmondo, Eleonora Brown

Voir la fiche du film et la filmographie de Vittorio De Sica sur le site IMDB.

Voir les autres films de Vittorio De Sica chroniqués sur ce blog…

Remarques :

* Le projet d’adapter le livre de Moravia avait été envisagé dès 1957 à Hollywood pour être dirigé par Cukor avec Anna Magnani dans le rôle de la mère et Sophia Loren dans le rôle de la fille. Anna Magnani craignant d’être éclipsée, le projet ne se fit pas.

* Signification du titre : La Ciociara = « la femme de Ciociarie », Ciociara (Ciociarie en français) désignant dans le langage populaire une région du centre de l’Italie dans le Latium, au sud-est de Rome.

* Sophia Loren reçut un Oscar pour La Ciociara, le premier Oscar attribué à un acteur s’exprimant dans une autre langue que l’anglais. Le film reçut la Palme d’Or à Cannes en 1961 et Sophia Loren le prix de la meilleure actrice.

* La scène dans l’église est hélas basée sur des faits réels. Entre avril et juin 1944, les Goumiers marocains du corps expéditionnaire français se sont rendus coupables de crimes de guerre dans les environs de Monte Cassino, c’est-à-dire la Ciociarie : un rapport récent estime que plus de 2 000 femmes ainsi que 600 hommes auraient ainsi été victimes de viol et de violences. Le chiffre est certes discuté mais la réalité ces exactions est certaine. Il faut toutefois souligner que ces viols n’étaient pas le fait uniquement des soldats d’origine africaine : ceux commis par les G.I. sont également très nombreux et les estimations du nombre de viols commis par les soldats russes en Allemagne sont ahurissantes.

Remake :

La Ciociara de Dino Risi (TV, 1989) avec Sophia Loren dans le même rôle.